處於革命邊緣的義大利——70年代的教訓

20世紀70年代的義大利有兩個傳統的工人階級群眾性政黨——共產黨和社會黨,但在它們以左還有幾個規模龐大的極左團體,擁有數萬名黨員和一批國會議員。我們不禁要問:1976 年,當義大利共產黨的領導人與基督教民主黨達成協議並支持緊縮計劃時,這些團體為何未能提供替代方案?它們後來又為何垮台?(按:本文原文發表於2017年9月22日。譯者:躍石)

1977 年9月22日至24日,十萬左翼青年、當時存在的各種極左團體的成員和同情者,從義大利各地來到博洛尼亞,聚集在一起舉行反對國家鎮壓的群眾抗議活動。組織者的目的是展示極左翼的力量有多麼強大,以及它是官方的義大利共產黨(PCI)的一個具體替代方案。

選擇博洛尼亞具有像征意義,因為它被視為共產黨的「首都」。博洛尼亞市長一直是義共的關鍵人物,而且該市的共產黨選票一直很高,自20世紀50年代以來,其得票率一直超過40%,在 1975 年的地方選舉中,得票率上升到49%。因此,在這座城市召開極左派會議被視為是對義大利共產黨領導層的直接挑戰。

關於20 世紀70年代義大利的極左運動,其關鍵在於它的規模並不小,也不邊緣化,而且得到了約 10 萬名青年和工人的積極支持。要理解這樣一場極左運動為何能獲得如此巨大的支持,我們需要將其發展置於1969年火熱之秋(the Hot Autumn)爆發的階級鬥爭背景下。

在義大利,人們經常將1977年的事件與1968年的大規模學生抗議活動相提並論,但實際上,這兩年是義大利階級鬥爭發展過程中兩個截然不同的時刻。1968年實際上標志著義大利工人階級的覺醒,開啟了一個工人可以奪取政權的革命前時期。1977年則標志著階級鬥爭動蕩十年的結束。

值得注意的是,在1968年之前的20年裡,共產黨員人數一直在下降,從1947年最高峰時的220萬人下降到1968年的大約150萬人。類似的情況也出現在共青團中,他們從1950年的40多萬人減少到1968年的約13萬人。工會也經歷了類似的過程,從20世紀50年代約50%的勞動力加入工會,到1968年只有34%的工人加入工會,工會會員總數長期下降。這種長期下降有兩個原因: 1)1943-48年革命運動的失敗;2)隨之而來的戰後經濟繁榮極大地提高了生活水平。

這一切從1968年開始發生變化,工會和共產黨的黨員人數開始大規模增加。1968年至1977年間,左翼力量普遍壯大。到1976年,義大利共產黨的黨員人數增加到180萬。另一方面,該黨的青年分支——共產主義青年團(FGCI,義大利青年共產主義者聯合會)則經歷了一個截然不同的過程。從1968的130,000 名成員,在兩年內減少到約75,000人。

極左勢力的壯大

問題是:這數以萬計的青年共產黨員去了哪裡,他們為什麼恰恰在1968-70年激烈的階級鬥爭時期拋棄了共產黨?答案就在共產黨左翼青年激進化的浪潮中。由於共產黨領導人被視為運動的掣肘(特別是在青年群體眼中),許多極左團體在這一時期開始大幅發展。

有幾個組織從最初的小規模發展成為每個組織約有10至20,000名成員的組織。其中一個例子是「工人先鋒隊」(Avanguardia Operaia),它起源於米蘭的一個產業工人團體和從曼德爾派第四國際(「托派」)分裂出來的一個小組織—共產主義革命隊。他們從1968年的約100名成員發展到1977年的約15000名成員(包括支持者)。算上從共產主義革命團體到「持續奮鬥」組織(Lotta Continua,20,000人)、「宣言小組」(Manifesto group,從義大利共產黨分裂出來的團體,約6000人)、無產階級團結黨(Partito di Unita’ Proletaria,17,000人)、「工人力量」(Potere Operaio,2500人)以及其他團體,它們的總人數約為100,000人。

還有一個名為「工人自治」(Autonomia Operaia)的組織,它是人們對義大利共產黨以及許多被認為過於溫和的極左組織失望後的產物,該組織公開玩弄「武裝鬥爭」的思想。許多依附「工人自治」的青年最終加入了紅色旅(Red Brigades)和其他恐怖組織,這些組織自1970年起就開始活動。在此期間,有4000多名左翼激進分子因加入武裝組織而被判刑入獄,這一事實表明,對「武裝鬥爭」的支持已變得多麼廣泛。此外,還有更廣泛的同情者和合作者,其中包括數萬名激進青年。

要理解這些事態發展,我們必須記住,從1968-69年開始,國家安全部隊在此期間采取了許多鎮壓措施。這是國家在激烈的階級鬥爭時期孤立和削弱日益壯大的左翼團體的企圖的一部分。事實上,1969年的火熱之秋標志著工人階級在這一時期登上了舞台。([欲了解更多信息,請參閱《1969年義大利火熱之秋》視頻和《義大利1969年:火熱之秋》音頻文件]

數百名年輕的左翼活動家被捕,其中一些人被判入獄。左翼報紙的編輯和記者被捕,被指控煽動叛亂推翻制度。與此同時,有組織的法西斯團伙對左翼激進分子和左翼團體總部進行了數百次人身攻擊。法西斯團伙還放置炸彈,炸死了許多人,如1969年12月在米蘭豐塔納廣場發生的著名爆炸事件,造成17人死亡,88人受傷。

所有這一切都對年輕工人和學生產生了極其激進的影響,但1977年發生的兩起重要事件加劇了這一進程:3月11日,25歲的學生兼「持續奮鬥」組織成員弗朗切斯科·洛·魯索(Francesco Lo Russo)被殺害;5月12日,喬治亞娜·馬西(Giorgiana Masi)在羅馬被殺害。在弗朗切斯科·洛·魯索一案中,有照片非常清楚地顯示,警察直接向成群的學生開槍。

共產黨和工會的力量大大增強

然而,與青年向義大利共產黨的左側大規模激進化並行的是,傳統的群眾組織也得到了加強。共青團在1968-70年間失去了近一半的成員,但隨著新一代青年的激進化,他們的力量在1970-1976年間翻了一番,達到了15萬名成員。正如我們所看到的,義大利共產黨的情況也是如此,在同一時期贏得了許多新成員,工會的成員人數也幾乎翻了一番。

許多極左組織並不理解這一現像,他們認為,義大利共產黨的背叛將為他們贏得群眾奠定基礎。這暴露出他們完全不了解工人階級群眾是如何行動的。這就解釋了為什麼青年和工人中的先進層會被孤立,無法與仍在堅持國際工人運動的群眾聯系起來。雖然當時參與其中的人並不清楚,但他們所將迎來的是工人階級的一個新的失敗時期。事實上,義大利當前的局勢源於1976-79年發生的事件,其中1977年是一個關鍵時刻。

這一年是一個重要的里程碑,標志著左翼從1968-77年的革命事件進入了後來的衰退期。我們不僅看到了1968年之後誕生的幾乎所有革命左翼團體的崩潰和消失,而且最終我們還將看到西方最大的共產黨在1991年的分裂之後被清算。

[注:唯一幸存下來的有一定規模的團體是無產階級民主黨,它是工人先鋒隊(Avanguardia Operaia)和其他團體融合的產物,但它只是一個非常蒼白的版本,在很大程度上轉向了改良主義的方向,甚至這個團體最終也消失了,因為它在1991年與共產黨分裂出的左派融合,成立了「共產主義復興」(Rifondazione Comunista),而「共產主義復興」自那以後也幾乎全部瓦解。]

20世紀60年代末,義大利進入了一個前所未有的時期。在將近十年的時間裡,工人階級和青年動員起來,使許多人相信奪取政權「指日可待」。正如我們所看到的,這也是上述眾多革命團體誕生的原因。

革命的前景是真實的。工人階級本可以奪取政權,不是一次,而是多次。悲劇在於多年來義大利共產黨采取的改良主義立場與議會外左翼無法與寄希望於共產黨的工人群眾建立聯系之間的矛盾。這一矛盾在1977年變得非常明顯。可以毫不誇張地說,如果義共和CGIL(義大利總工會)領導人是真正的共產主義者,是列寧和葛蘭西(Antonio Francesco Gramsci )的真正繼承人,義大利後來的歷史就不會是工人的失敗史。我們會看到一個從上到下都發生了變革的義大利,一個由工人政府掌權的義大利,一個共產主義的義大利。

工會的指數式增長、罷工和工廠占領的大量增加證實了這一點,共產黨和極左團體的增長也證實了這一點。從1969年到1978年,成千上萬的青年和工人首次加入了黨,黨的隊伍也得到了巨大的更新。在這裡,我們經歷了一個雙重過程。一方面,有數百萬人湧入工會和國際共產主義運動,但在這一過程中,我們也看到了最先進階層的左翼激進化。

從1968年運動蘇醒伊始,義共和工會領導人的階級妥協和溫和傾向就顯而易見。這一點從日常鬥爭中就能看出來,它反過來又促進了運動中批判派的發展。

群眾對義共的取向不僅體現在會員人數的增加上,還體現在選舉方面,數百萬青年和工人首次投票支持共產黨。這首先體現在1975年的地方市政選舉中,隨後又體現在1976年的大選中,當時義大利共產黨贏得了前所未有的34%的選票。如果再加上社會黨的選票(該黨在與基督教民主黨組成聯合政府十年後失去了許多選票,在此期間向左翼靠攏),以及由幾個左翼團體組成的無產階級民主(Democrazia Proletaria)選舉聯盟的選票,左翼的總選票接近48%。

事實上,1976年,幾個較大的極左翼團體組成了選舉聯盟,並贏得了6名國會議員,這進一步提高了他們成為義大利共產黨之外的另一個明顯替代者的希望。

1976年對共產黨和其他左翼力量的大規模投票受到了極大的歡迎。這激起了工人和青年的希望,他們相信這是國家徹底變革的開始,現在工人階級的利益將凸顯出來。

但實際情況是,這種熱情很快就變成了失望。選舉的成功事實上掩蓋了正在發生的真實進程。義大利共產黨的領導層早就放棄了為奪取政權而進行革命鬥爭的觀點。

義共領導人准備「歷史性妥協」

在大會文件中,義大利共產黨繼續提到為「社會主義要素」而鬥爭;資本主義社會受到批判;甚至列寧也繼續被引用!所有這一切,是對義大利工人階級最大的欺騙之一。在繼續假裝為「社會主義」而鬥爭的同時,在第14次代表大會(1975年3月)上,領導人利用1973年智利政變的悲慘事件,提出了必須「避免人民和國家縱向分裂為兩個明確的敵對陣營」的立場。這就是著名的「歷史性妥協」的由來,它將導致義大利共產黨和基督教民主黨之間達成一項協議。

一言以蔽之,當時的義共想法是,為了避免義大利發生軍事政變,必須與基督教民主黨結盟。為了證明這一立場的正確性,他們聲稱義大利資產階級中存在著「進步」的一派,而這一派在其政黨基督教民主黨中得到了體現。這一立場是1976年至1979年間所發生事件的核心。然而,基督教民主黨遠非進步,而是巧妙地利用了義共領導人的立場,在議會中推行反動議程。

這一點在1976年秋天變得清晰起來。同年6月,義大利共產黨在選舉中取得了最大的成功,隨後基督教民主黨人安德烈奧蒂(Andreotti)被要求組建新政府,並於8月4日要求議會對其少數派政府進行信任投票。三十年來,義共議員首次投了棄權票,從而使安德烈奧蒂在僅有258名議員直接支持的情況下組建了政府。

1976年秋:緊縮計劃引發工人反應

10月初,安德烈奧蒂將言辭轉化為行動,宣布了他的緊縮計劃。提出的措施包括汽油價格上漲25%,天然氣上漲20%,化肥上漲15%;工資滑動表凍結兩年,取消七天假期。接下來的一周又宣布了其他措施,包括提高電價、電話費和郵費。

這並不是政府第一次宣布緊縮計劃,但這次卻被認為是一次特別嚴厲的攻擊,如果不是義大利共產黨的領導人發揮了作用,它幾乎會引發一場自下而上的總罷工!安德烈奧蒂准備實施的措施早已眾所周知,但義大利總工會聯合會秘書、義共領導人盧西亞諾·拉馬(Luciano Lama)卻宣稱他與安德烈奧蒂「完全一致」。然而,普通工人的意見卻大相徑庭。

10月4日,在那不勒斯,伊塔爾斯德鋼鐵廠的工人們組織了一次一小時的抗議罷工。前幾個月,農業工人已經舉行過抗議活動,鐵路工人也舉行過罷工,但當安德烈奧蒂宣布他的緊縮措施時,義大利全國各地的工人都作出了非常激進的反應。

在米蘭附近的阿雷塞阿爾法-羅密歐工廠,油漆車間的工人舉行了罷工,隨後罷工蔓延到整個工廠,有2500名工人參加了罷工,他們停止了生產。這場運動蔓延到了其他工廠,例如,OM-菲亞特工人在蒂巴爾迪大街設置了路障。甚至加油站的工人也參加了罷工!

北部的工廠開始反抗,米蘭和都靈爆發了野貓式罷工,抗議活動四處蔓延。在下面的壓力下,都靈的義大利總工會、義大利工聯和義大利勞動工會呼籲在10月13日舉行4小時大罷工。

整個國家的氣氛非常緊張,全國範圍的全面總罷工似乎不可避免!但這樣的罷工並沒有發生。很快,義大利共產黨的領導人就動員起來,准備動用一切權力來結束這場自下而上發展起來的運動!

義共領導人控制工人階級

工人們的自發反應有可能破壞義共領導人精心准備的與基督教民主黨進行階級合作的所有計劃。因此,義共領導人有一個明確的目標:遏制蔓延全國的抗議運動。共產黨領導人仍然擁有實現這一目標的權力。該黨在全國每個角落都有支部,共產黨的工人往往站在動員的第一線。在不到24小時的時間裡,義大利共產黨成功地動員了數萬名地方干部和領導人,試圖遏制自下而上形成的離心力量。

黨的領導人將大量精力集中在都靈和米蘭的工人階級據點並非偶然。義共領導人動員了所有力量來「解釋」他們的經濟計劃、他們與基督教民主黨的協議、他們對安德烈奧蒂緊縮計劃的支持。從本質上講,他們的立場是工人必須做出「犧牲」——即接受緊縮政策——才能讓經濟重新站起來。安德烈奧蒂是基督教民主黨的被憎恨已久的人物,他不可能說服工人接受緊縮措施。然而,安德烈奧蒂失敗了,義大利共產黨的領導人卻成功了。

10月10日星期日,在都靈的阿爾費里劇院舉行了一次群眾大會,主講人是盧西亞諾·巴爾卡(Luciano Barca),他是該黨的最高領導人之一,也被視為「經濟專家」。劇院裡擠滿了車間主任和普通工人。10月11日凌晨 5 點,都靈共產黨市長迭戈·諾維利(Diego Novelli)來到位於1號門的米拉菲奧里菲亞特大工廠,直接向工人發表講話。

與此同時,都靈幾乎所有最重要工廠的大門口都出現了27名省和地區的義共領導人。當天晚些時候,該黨的地區書記阿達爾貝托·米努奇(Adalberto Minucci)前往位於米拉菲奧里的菲亞特(FIAT)工廠,而都靈的另一位義共領導人倫佐·詹諾蒂(Renzo Giannotti)則前往里瓦爾塔(Rivalta)工廠。

同樣的場景在米蘭重演,喬治·納波利塔諾(Giorgio Napolitano)周日在帕拉利多競技場發表演講,來自米蘭主要工廠的6000名工人聚集在那裡聆聽他的演講。類似的場景在熱那亞、那不勒斯、巴里和義大利其他大城市重演。在佛羅倫薩召開了省市共產黨委員特別會議,以檢查局勢是否得到控制。在巴勒莫,黨的最高領導人之一保羅·布法里尼(Paolo Bufalini)召集了一次地區委員會特別會議,以確保黨能夠控制局勢。

10月8日開始的自發罷工浪潮本可以引發一場大罷工,推翻安德烈奧蒂政府。但這並不是義大利共產黨的領導人所希望的。

在此必須記住的一件重要事情是,在這一階段,義共和義大利總工會領導人(以及其他工會的領導人)在工人群眾中仍然擁有巨大的權威。這就解釋了為什麼他們能夠抑制住憤怒和激進的浪潮。當時的許多議會外左翼團體並不理解這一點,而這種不理解也在很大程度上影響了第二年,即1977年的事態發展。

許多工人並沒有立即站出來反對自己的領導人。就在幾個月前,義大利共產黨在選舉中取得了巨大勝利。需要做出「犧牲」的說法仍然說服了許多人,工人們願意給他們的領導人一些時間。

然而,有一部分年輕人和工人非常清楚正在發生的背叛。這也是極左團體存在和發展的原因,這些團體至少得到了十萬人的積極支持和五十多萬張選票。然而,1977年代表著這一先進階層與群眾之間的斷裂點。在這種情況下,我們再次看到了極左派在歷史上多次犯下的錯誤。

這個先進階層越來越把義大利共產黨看作是一個向資產階級當權派妥協的政黨——這是完全正確的——但這些年輕的激進分子不明白的是,為什麼工人群眾仍然對共產黨領導人抱有幻想。1977年2月,在羅馬大學舉行的一次會議上,學生們與負責管理會議的義共和 義大利總 工會活動家之間發生了公開衝突,戲劇性地揭示了這種對義共和義大利總工會領導人的排斥,尤其是在青年中。

1977年1月:學生運動爆發

1976年12月初,教育部長馬爾法蒂(Malfatti)按照緊縮和削減的總體路線,頒布了一項法令,取消了1968年學生運動的成果之一——課程自由化,並增加了學生學費和調整了考試制度。

作為對這一切的回應,1月24日,學生們開始了占領巴勒莫大學的抗議活動。這場運動像野火一樣蔓延到全國各地。2月1日,占領羅馬大學的行動立即遭到一群法西斯分子的襲擊,他們向學生開火,造成文學和哲學系兩名左翼學生重傷。

在接下來的幾周裡,警察的挑釁和法西斯分子對學生的襲擊不斷增加,尤其是在羅馬。面對這種爆炸性的動員,義大利共產黨的領導人采取了一種玩世不恭的立場,服從於他們對政府的一貫支持。

參議員佩奇奧利(Pecchioli)在共產黨日報《聯合報》上發表的聲明中概述了他們的立場: 「社會運動黨(MSI)法西斯分子在大學的襲擊和所謂的‘自治’挑釁者的暴力行為是一枚硬幣的兩面」。共產黨領導人利用這種「兩個極端」(即極左派和法西斯主義者)的觀點來保持自己的隊伍與激進左翼青年之間的距離。他們的目的顯然是要隔離青年運動,避免青年與整個工人階級建立任何可能的聯系。

由於缺乏一個公認的領導層,青年運動從大規模的集體動員,到這個或那個團體的即興報復行動,再到針對社會運動黨分支機構或法西斯分子發起的集會。事實證明,這種不協調的反應完全不足以應對當時的內政部長科西加(Cossiga)在特工部門、挑釁者團體和國家安全部隊的配合下實施的「緊張戰略」。

很多時候,衝突演變成學生、法西斯分子和警察之間的全面戰鬥,往往是在警察突襲之後發生的。一個典型的例子是2月2日在羅馬舉行的示威游行,一輛白色的菲亞特127突然衝向學生。兩名便衣警察開始向學生開槍。這是科西嘉的便衣特種部隊第一次出動。廣場上還響起了其他槍聲。一名警察受傷,兩名示威者被捕。

盡管學生們每天都面臨著殘酷的攻擊,但就在羅馬大學當局要求警方結束對大學的掌控的同一天,當地共產黨於 2 月 12 日厚顏無恥地宣布:「恢復授課是政治和民主的需要」。

在此背景下,大學組織了一次集會,由義大利總工會書記盧西亞諾·拉馬發表講話。2月17日,占領大學的學生集會抗議拉馬。學生們用大字刷出了反對拉馬的標語。氣氛變得十分激烈。起初,學生們高喊著反對拉馬的口號,但後來學生們和共產黨協管員之間發生了混戰。最後,發生了一場真正的巷戰,共產黨的協管員被打得落花流水。拉馬被趕出了大學。隨後,警察對學生進行了暴力干預。共產黨領導人站出來極力反對學生。這一切都證實了羅馬學生對工會官僚機構的看法。

博洛尼亞的運動也變得激進起來。2月23日,在一次有四千名工廠工人和學生參加的會議上,學生們對義大利共產黨的嚴厲批評遭到了工人們的部分反對。然而,他們一致譴責公共汽車工人在義共領導人的影響下制作的海報,該海報將羅馬的「工人自治」稱為「法西斯敗類」。

然而,義共領導人無意改變他們的立場。就在羅馬大學驅逐拉馬的幾天後,共產黨領導人恩里科·貝林格爾發表了如下聲明: 「我們不應該給法西斯式的活動留下任何空間,這些活動讓我們想起了1919年(這裡指的是法西斯黨的成立),這不僅是因為他們使用的方法,還因為他們對工會組織、工人政黨、民主機構、文化生活中心、學校和大學的盲目暴力」。

博洛尼亞運動的高潮是3月11日學生與警察之間的衝突。那天,正如我們所看到的那樣,警察向學生開槍,並在大學附近的馬斯卡雷拉路(via Mascarella)打死了皮埃爾·弗朗切斯科·洛·魯索(Pier Francesco Lorusso)。青年的憤怒前所未有地爆發了。

國家加強了鎮壓措施。政府為增加警察工資提供了資金。政府禁止在4月25日至5月31日期間舉行任何示威活動。2月18日,內政部長科西加在電視新聞中宣稱: 「我們不會允許大學成為大都會印第安人、怪胎和嬉皮士的巢穴」。(注:「大都會印第安人」是運動中所謂的創意派。)

科西加以其挑釁和鎮壓措施成為了學生運動的死敵,而共產黨的領導人則被視為他的幫凶。在警察對青年運動進行殘酷鎮壓的同時,工會和共產黨領導人則利用他們的一切權力來結束抗議運動。

極左派方法

與此同時,工人群眾仍然希望義共領導人與基督教民主黨人之間的合作能夠帶來好的結果,他們無法理解,青年的抗議活動竟然達到與共產黨公開發生肢體衝突的程度。

這一時期發生在博洛尼亞的事情就是一個例子。「工人自治」團體試圖組織一次對當地義共總部的襲擊,現在他們已將義共視為主要敵人。多數為工人的義大利共產黨協管員保衛了黨的辦公室,並擊退了「自治者」。這種策略正中貝林格爾的下懷,他借此進一步論證了自己的立場,即議會外左派就像「法西斯主義者」。這進一步擴大了先進階層與群眾之間的鴻溝。

極左派犯了許多錯誤,但我們需要特別強調一點:他們不懂得群眾是從經驗中學習,而不是從這個或那個極左團體的宣傳或口號中學習。工人階級不是一個單一的整體,而是由在不同時期運動的不同層次組成的。工人群眾仍然對他們的領導人充滿信心,願意靜觀緊縮措施會帶來什麼結果。

工人階級不會輕易放棄自己的領袖,不會輕易放棄在鬥爭時期以巨大犧牲建立起來的傳統群眾組織。誠然,長期的經濟增長和資本主義制度的穩定往往會導致這些組織的領導層官僚化。然而,工人們要想了解這些官僚的真實面目,需要的是行動而不是言辭。

這一切都證實了一個事實:工人階級從經驗中學習,尤其是從重大歷史事件的經驗中學習。這一點或那一點妥協是不夠的。通常,工人階級需要時間,很長的時間,有時是幾年甚至幾十年,才能完全理解某些過程,但當事實清楚地說明問題時,工人們遲早會明白的。

對於那些由於特殊原因而意識水平較高的人來說,這一過程可能顯得過於緩慢;這可能導致挫折感和不耐煩。即使在工人中,我們也能看到這種現像。在宗派左翼團體的慫恿下,一些先進工人中可能會出現極左傾向。這樣一來,先進階層非但沒有與群眾聯系起來,反而與整個階級隔離開來,造成了災難性的後果。

列寧對此深有體會,因此他始終堅持革命者應該有耐心。他們長期的任務就是「耐心解釋」。直到1917年10月前夕,布爾什維克的主要任務都是爭取群眾支持他們的綱領。

列寧明白,在布爾什維克成為一個群眾性政黨之前,在他們贏得絕大多數工人之前,群眾需要經歷他們自己的改良主義領導人執政的經歷。為此,列寧全力打擊運動中的宗派主義。這正是他撰寫《共產主義運動中的左派幼稚病》一書的原因。

對於宗派主義者來說,這是本無字天書。宗派主義者不理解長期耐心工作、解釋和說服的必要性。宗派主義者希望群眾來找他。宗派主義者的問題在於,工人階級不了解小型革命組織,也不會求助於它們。即使這些組織擁有正確的思想和綱領(布爾什維克就是如此),情況也是如此,但如果它們被宗派主義所浸染,情況就會更糟!

在義大利共產黨的左側,極左派擁有數以萬計的積極分子,因此他們是政治局勢中的一個重要因素,尤其是在青年中。這些團體存在分歧,持有不同的立場和觀點,但本文的目的並不是探討這些分歧。在此,我們將重點放在將所有這些團體團結在一起的一件事上:他們認為,義共領導人的「背叛」將為建立左翼革命黨提供機會,而要實現這一目標,只需譴責義共領導人,群眾就會湧向這些小團體。接下來發生的事情將證明這種想法是多麼錯誤和天真。

極左派的危機

於是,1977年9月,極左派決定大展拳腳,在博洛尼亞(國際關注項目的大本營)召開了一次反對鎮壓的會議。來自義大利各地的約 10 萬名青年齊聚博洛尼亞,其盛況令人印像深刻。然而,結果卻與發起者的初衷完全相反。極左派非但沒有展現出一個團結一致的革命左派,其內部矛盾反而暴露無遺。

在帕拉斯波特籃球館舉行的著名會議上發生的事情就是一個生動的例子。不同團體的「同志」相互攻擊。尤其是「工人自治」支持者和「持續奮鬥」組織支持者之間的肢體衝突,他們用椅子互相毆打。整個約12,000人的集會以非常不體面的方式解散。與其說他們表現出了多麼強大,不如說他們表現出了多麼分裂!本文作者當時就在會場,親眼目睹了這些悲慘事件,並充分意識到這一切將對整個左翼產生的負面影響。

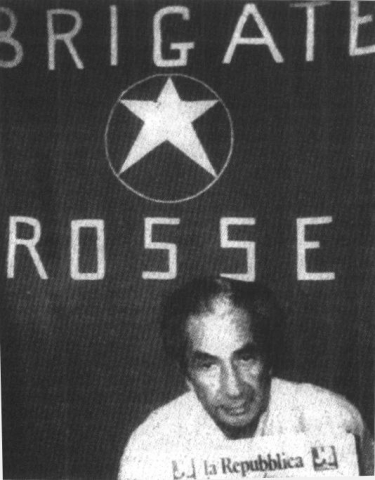

這次會議標志著各種極左團體危機的開始。許多積極分子退出了政治舞台,從而開始了著名的「淡季」。失敗導致了挫折感,大多數失望的積極分子干脆回家了,其中一些人開始吸毒。少數人加入了當年出現的恐怖組織,如「紅色旅」,這只會加強基督教民主黨和義共領導人的反動政策。

對許多人來說,當時的情況似乎令人絕望。「政治」似乎已經失敗,因此需要的是「行動」。歷史多次證明,極左主義是工人運動領導人機會主義行為的代價。然而,它的失敗和挫折的後果要嚴重得多。

事實不言而喻。僅1977年一年,就發生了2128起恐怖襲擊,而前一年為1198起。32人被打斷膝蓋;警察、政治活動家、記者和律師被殺。1978 年的情況更加糟糕,襲擊、綁架和殺戮的數量呈指數級增長,最終導致1978年阿爾多·莫羅 (Aldo Moro) 被綁架和暗殺——稍後會詳細介紹。

工會領導人的角色

在整個1977年,義大利共產黨領導人與工會領導人一道,繼續執行與基督教民主黨合作的政策。當時,義大利資產階級如果沒有義大利共產黨領導人的支持,就無法治理國家。鎮壓措施的確有所增加,但僅靠這些措施還不足以控制局勢。內政部長科西加強調需要達成 「政治共識」,他的意思是要讓義大利共產黨在平息局勢方面發揮更大的作用。科西加在決定是否讓義大利共產黨加入政府多數派時提出的條件之一是「它是否有能力讓工人階級接受走出經濟危機所需的犧牲」。(《共和國報》報道)。

更有遠見的資產階級比許多左翼團體更了解實際情況。在1977年和1978年初,義共領導人都表明,他們擁有說服工人所需的權威。

1978 年1月24日,《共和國報》發表了一篇對拉馬的采訪,題為「工人們,勒緊你們的褲腰帶」,這篇采訪後來成了名篇。拉馬說得非常清楚:「……工會呼籲工人們接受犧牲政策,不是微不足道的犧牲,而是實質性的犧牲」。

拉馬巧妙地從工人階級面臨的一個緊迫問題——極高的失業率——出發,指出:「……如果我們想與降低失業率的目標保持一致,顯然,改善工人的工作條件必須放在第二位。」

當《共和國報》編輯歐亨尼奧·斯卡爾法里(Eugenio Scalfari)要求他「具體」解釋他的意思時,拉馬回答道:

「未來幾年的工資要求必須非常有限;可以要求的漲幅必須分散到集體談判協議的三年期限內,裁員工資的整個機制必須從上到下進行修改。我們不能再強迫企業繼續雇用那些超出生產需要的工人,也不能繼續認為裁員基金可以無限期地支付工人的工資。在我們的建議中,我們明確指出,除了由地區失業委員會(由工會代表、雇主、地方和地區當局組成)決定的特殊情況外,基金只能支付工人一年的工資。簡而言之:勞動力的真正流動和永久性失業補助的終結。」

為了消除人們對他的建議的疑慮,他補充說:

「然而,我們確信,強迫公司保留多余的勞動力是一種自殺性的政策。義大利經濟的崩潰也是因為這一政策。因此,盡管沒有人比我們自己更清楚這個問題所帶來的困難,但我們認為,一旦企業的危機狀態確立,企業就有權解雇工人。」

拉馬的這些話破壞了始於1969年「火熱之秋」運動的所有關鍵要求。運動的目標之一,即縮短工作周,就這樣毀於一旦:

「……讓我們記住,我們是發達工業國家中每周工作時間最短的國家之一。我們每周平均工作40小時,假期也比其他國家多。所有資本主義國家的趨勢都是縮短工作周,但其他國家必須與我們的立場保持一致,我們才能朝這個方向再邁出一步。」

整個訪談彌漫著一種非共產主義的觀點。拉馬透露,他完全接受資本主義的邏輯;一切都必須與資本主義制度保持一致。對拉馬來說,所有問題的解決辦法都可以在「國家適當規劃的資本積累中找到,其目的是盡可能地增加就業」。他強調說:「這是我們的路線。」

這次采訪引起了軒然大波。第二天,報紙上充斥著各種工會領導人的表態,有些人完全贊同,有些人則持懷疑態度。問題是如何說服工會的普通員工接受工會領導人的這種投降。但拉馬的目標很明確:走到公開場合,公開提出問題,並為將這一立場強加給廣大職工創造條件。

幾周後,即2月中旬,出現了著名的「歐盟轉向」。在羅馬的歐盟會議中心召開了一次工會會議。會議提出的路線基於兩點:工人工資適度增長,作為交換,老闆實施投資計劃以創造就業機會。他們的想法是,工人通過勒緊褲腰帶,可以讓老闆積累投資所需的資本。這正是拉馬在著名訪談中提出的立場。

當然,雖然第一點將在下一輪集體談判中立即實施,但投資將被推遲到某個假設的未來。實際上,義大利工會運動的領導人只是在歐元會議上簽了一張空白支票。

嚴重的經濟危機

這些事件應放在當時的經濟背景下進行分析。義大利資本主義與整個世界資本主義一樣,正在經歷一個關鍵時刻。1974-75年,生產出現了第二次世界大戰以來的首次嚴重下滑。里拉多次貶值,導致通貨膨脹率上升。1976年初,危機進一步加深,似乎已無路可走。因此,不可避免地要討論一些涉及政治平衡和國家政府的措施。

1976年之前,各國政府實施的緊縮措施未能支撐里拉,而里拉與股市一起自由落體。1974年9月的一個「黑色星期三」,義大利證券交易所下跌超過8%,MIB(義大利證券交易所)指數跌至48.74。兩年後的1978年,MIB 指數進一步跌至37.75。1975年的通貨膨脹率達到了17.2%,但次年的1977年又進一步上升到了20.1%。1976年1月,外彙市場關閉了三天:當時價值720里拉的美元到3月時漲到了820里拉。一種全新的現像出現了,那就是「滯脹」,即停滯和通貨膨脹同時存在。

因此,工人階級感受到了兩方面的壓力:失業率上升和通貨膨脹率上升導致實際工資減少。1977年,青年首當其衝,青年失業率超過了200萬大關。這些情況導致了1977年的學生起義。

然而,正是這些條件也幫助拉馬獲得了他的職位。由於沒有人提出真正的社會主義觀點,唯一的選擇似乎就是在資本主義制度的範圍內尋求解決辦法。在這種情況下,拉馬的立場對於重要的工人階層來說顯得合乎邏輯:我們今天需要做出犧牲,以便明天能夠有所改善!在這裡,我們看到了科西加所說的「讓工人階級接受走出經濟危機所需的犧牲的能力」!

這正是義大利共產黨正在准備加入政府議會多數派(盡管沒有部長職位)的原因。1977年12月3日,安德烈奧蒂少數派政府在羅馬工會大游行後倒台。隨後經過幾個月的談判,阿爾多·莫羅最終於1978年2月底宣布了已達成的協議,准備讓共產黨加入政府。事實上,就在他前往議會參加關於新政府的開幕辯論時,莫羅被紅色旅綁架,隨後被殺害。

個人恐怖主義的邪惡作用

這一戲劇性事件的影響值得稍加探討。刺殺這位資產階級政客並沒有給工人運動和青年運動帶來任何好處。紅色旅綁架並殺害了莫羅,只是為資產階級提供了他們所需的借口,以便采取更多的鎮壓措施,使整個局勢朝著反動的方向發展——所有這一切也反映在了義大利共產黨的高層中。

莫羅遇害後不久,舉行了廢除《王室法》的全民公決,結果不言而喻。1975年5月,議會通過了一項法律,大大加強了警察的權力和豁免權。右翼政黨顯然是贊成的,但左翼政黨,包括義大利共產黨,則表示反對。然而,從1975年到1978年,許多事情都發生了變化。現在,義大利共產黨已成為政府多數派的一部分,並在全民公決運動中決定加入右翼政黨的行列,反對廢除《王室法》。

1978年6月11日,在投票率很高的全民公決中,76%的人投了反對票。義大利共產黨的政策(甚至比基督教民主黨更強硬)是消滅所有可能對現有政治平衡產生不穩定影響的左翼勢力。為了說服工人群眾相信鎮壓性法律的必要性,義共領導人玩世不恭地利用恐怖主義。

因此,莫羅暗殺事件的影響並不像紅色旅在其妄言中所說的那樣,削弱了義大利共產黨與基督教民主黨之間的盟約。相反,它使義共領導層與安德烈奧蒂領導的基督教民主黨政府的合作得到了進一步加強。

義共被踢出政府多數派

然而,工人們所面臨的情況繼續惡化。正如我們所看到的,通貨膨脹降低了實際購買力。工資滑動表的微小變動只保護了工資最低的工人,而中等收入的工人卻發現自己的境況更糟。這激起了廣大工人的不滿。1978年2月在歐盟工會會議上的發言與工人階級家庭所面臨的實際情況相去甚遠。工人們做出了犧牲,但經濟狀況並沒有隨之改善。

這就解釋了為什麼歐元協議在1978-79年冬季新一輪集體談判協議浪潮中崩潰了。雖然工會領導人繼續宣揚節制,但工人們卻有其他想法,他們試圖奪回失去的購買力。因此,在口頭上正式遵守歐元協議的同時,每個行業的工人都開始要求大幅提高工資。現在,老闆們意識到,義大利共產黨和工會領導人已經用盡了遏制工人要求的能力,並宣布歐盟協議已經失效。

這一切在政治上的表現是,1979年初,義大利共產黨撤消了對安德烈奧蒂政府的支持,這導致了該政府在3月底垮台。基督教民主黨在是否繼續維持以義共支持為基礎的所謂「民族團結」政府的問題上產生了分歧。現在,大多數人認為有必要改變策略。資產階級正在推動與義共決裂,因為他們認為義共已經被削弱,不再能夠控制工會運動的隊伍。

1979年選舉失敗

因此,選舉提前舉行,而義大利共產黨遭受了重大挫折,在6月的選舉中只贏得了30%的選票。這是幾十年來義共在選舉中的首次挫敗。在1979年6月7日出版的《共和國報》上發表的一篇文章中,編輯歐亨尼奧·斯卡爾法里對共產黨的選票情況進行了分析:

「共產黨經歷了一次重大損失,損失約為4個百分點,相當於其選民的12%。這些選票去了哪裡?又為什麼流走了呢?

「共產黨損失的選票中肯定有相當一部分是棄權票和空白票;另有相當一部分選票轉向了激進黨;還有一小部分(數字顯示了這一點)轉向了社會黨,而社會黨又損失了一些選票,轉向了社會民主黨。

「從選票從共產黨手中流走的情況中,我們不難發現其中的原因:在1976年6月20日選舉中支持共產黨的選民中,有12%的人不支持共產黨的總路線,即對基督教民主派采取‘綏靖’態度。

「這些選民希望義大利共產黨能夠成為基督教民主黨的替代者……」

同一篇文章還解釋說,共產黨選票的流失在南方、大城市的工業郊區和年輕人中尤為嚴重。

義共的危機

所有這一切對義共隊伍的影響激起了更大的批判精神。「歷史性妥協」開始被視為這次失敗的原因,以至於黨領導貝林格爾現在也不得不談論基督教民主派的「替代方案」——盡管是「民主替代方案」。在1983年3月舉行的義共第16次大會上,貝林格爾解釋說:「民主替代方案是基督教民主黨及其權力體系的替代方案……」。這標志著義共領導人的說辭發生了非常重要的變化。誠然,在這些話之後,貝林格爾又補充說,新路線並不排除「在具體目標上趨於一致」,但重要的是要明白,為了回應基層黨員的批評,義共領導人被迫改變了黨的路線,至少是在言語上,以回應普通民眾的批評。

義大利這一時期的悲劇在於,在義大利共產黨的隊伍內部沒有一個有組織的反對派,致力於建立一個革命性的力量來替代其領導人。當年,在義大利工人運動內部和周圍建立左翼反對派的條件已經成熟。同樣是這些工人,他們在1977年仍然對義共的領導人抱有極大的信心,而現在他們已經經歷了一場歷練,並開始從這場歷練中得出結論——不是在理論方面,而是在現實的具體世界中。他們想弄明白發生了什麼,為什麼會這樣。但當時並不存在這種有組織的反對派。1977年具有批判精神的先進青年和工人在宗派主義左派內部被孤立。許多人後來確實脫離了極左派,但他們只是回家並完全放棄了政治。

在共產黨的隊伍中也出現了類似的過程。1977年,共產黨的黨員人數開始下降,到1989年,該黨失去了近40萬名黨員。加入該黨的工人人數下降尤為明顯。1977年,該黨擁有828,000名工人,但到1988年,這一數字下降到588,000人。下降幅度最大的是西北部,那裡是全國工業化程度最高的地區,因此也是工人階級最多的地區。

義大利工人階級為這一時期的失敗付出了沉重的代價。正如我們所看到的那樣,這一切的主要責任顯然落在了義共領導人的肩上。然而,對於馬克思主義者來說,改良主義和改良主義領導人的背叛傾向是一個客觀事實。我們對此並不感到驚訝!馬克思主義者提出的問題是:如何解決群眾的革命高潮與這些群眾的領導人的階級妥協傾向之間的歷史矛盾?

我們必須為新的激進時期做好准備

這些動蕩的事件已經過去了40年。與此同時,新一代工人已經崛起。在這四十年裡,義大利資產階級收回了前幾代人為之奮鬥的大部分改革成果。他們甚至成功地消滅了擁有如此強大傳統的共產黨,使工人們失去了政治表達的渠道。然而,對於今天的老闆們來說,這還遠遠不夠。世界資本主義的壓力迫使義大利資本家削減成本,消除過去改良的殘余。

今天的工會領導人不愧是拉馬的繼承人;他們是同一類人。他們夢想著一種資本主義,在這種資本主義中,他們可以與老闆坐在談判桌前,不需要任何階級鬥爭。他們僅限於要求與資本主義制度相適應的東西。但階級鬥爭總是傾向於超越這些限制。今天,如果不進行毫不妥協的鬥爭,就無法從老闆那裡贏得任何讓步。今天,任何不明白這一點的人都生活在夢幻世界中。

然而,即使是最激進的鬥爭本身也是不夠的。歷史告訴我們,工人階級需要理論、分析和觀點。而這些並不是從天而降的,而是必須由那些擁有工具的人去發展。這就引出了列寧所說的「主觀因素」的作用。在工人群眾中總有一個更先進的階層,他們比其他工人階級更早得出革命性的結論。馬克思主義者的任務就是理解這一切,並把這一層組織起來,加強它與其他階級的聯系。我們的任務是爭取那些有時可能會朝著宗派主義方向發展的先進階層,教育他們了解工人階級的歷史,了解工人階級是如何運動和組織起來的,並阻止他們犯極左的錯誤。否則,先進層就有可能走在群眾前面太遠,從而被孤立。革命者的任務不是脫離工人群眾,而是與他們同行,同時時刻警惕改良主義的內在危險。

工人運動的領袖們已經墮落到了極致。這既是20世紀70年代失敗的結果,也是隨後幾年資本主義復蘇和穩定的結果。在這種情況下,工人運動的領導人受到了來自資產階級的巨大壓力。除了資本主義制度,他們無法想像其他制度。他們早就拋棄了我們運動賴以建立的思想。這就是為什麼他們不了解當今世界,不了解工人階級的狀況。從這個意義上說,他們代表的是過去,而不是未來。然而現在,階級鬥爭新高潮的所有條件都已成熟,就像20世紀六七十年代一樣。

七十年代的事件為建立一支以工人和青年為基礎的強大革命力量創造了條件。在這一時期,我們看到的是不同階層的意識以不同的節奏發展。這是不可避免的:並非每個人都能在同一時間得出相同的結論。尤其是工人,他們從自己的經驗和重大事件中學習。當他們戰鬥時,他們對自己的既定領導人充滿信心。當這些領導人,如20世紀70年代義大利的拉馬,傾向於向老闆妥協時,工人的最初反應是給他們的領導人時間和榮譽。一般來說,工人不會從某些小團體的理論闡述中學習,他們會從真實的生活事件中學習。他們需要時間來親眼目睹改良主義領導人的作用。但有一點是明確的:工人們遲早會得出正確的結論,並開始質疑自己的領袖。

當這種情況發生時,他們不會自發地建立一個革命性的替代方案。他們尋求可行的替代方案,但如果沒有,就會出現幻滅的過程,資本家階級就會發動攻勢,打敗工人。然後,所有錯誤的結論都會產生,悲觀情緒也會隨之而來。這就是義大利在經歷了1976-79年之後的情況。從公開挑戰資本主義制度的一代人,變成了士氣低落的一代人——著名的「六八一代」,即68年的那些人——壓在新一代身上,使每次運動都充滿了深深的悲觀情緒。

馬克思主義傾向的作用就在於理解這一點。如果不理解這一點,就有可能陷入宗派主義,一種因急躁而產生的宗派主義。這就是20世紀70年代所有極左團體所犯的錯誤。試想一下,如果義大利的十萬革命活動家不是分成無數個團體相互鬥爭,而是團結在一個單一的馬克思主義趨勢中,在義大利共產黨的隊伍中和周圍開展工作,那將會有多大的成就!這樣一個擁有10萬名黨員、實際上是一個小黨的趨勢組織不會攻擊共產黨,而是會巧妙地運用列寧的聯合陣線策略,深入到義大利共產黨的隊伍中,耐心地解釋黨綱的局限性。這樣一支力量本可以改變義大利共產黨本身,本可以為革命綱領贏得原本組織在義共和義大利總工會中的廣大工人群眾的支持。

必須從這個角度來理解1977年發生的事件。正是由於極左派的錯誤,它才沒能影響到義共的隊伍。事實上,他們正中了改良主義的義共領導人的下懷。這反過來又為義大利資產階級重新控制局勢創造了條件。由於不再需要義共領導人的服務,該黨被踢出了政府多數派,一個直接攻擊工人階級的新時期開始了。1980年,菲亞特舉行了為期五周的罷工,最終在工會領導人的「幫助」下以慘敗告終。那次失敗的影響至今仍在。

然而,歷史表明,工人階級會從每一次失敗中恢復過來。義大利工人階級從1922年的失敗(法西斯主義的崛起)和1948年的失敗(左翼在激烈的階級鬥爭之後在選舉中失敗)中恢復過來。它還將從20世紀70年代的失敗中恢復過來。作為馬克思主義者,我們對此毫不懷疑。

當然,今天義大利的政治格局與20世紀70年代大不相同。1992年,社會黨和舊基督教民主黨因大規模腐敗醜聞而解體。共產黨在東歐和蘇聯的史達林主義政權垮台後,於1991年更名為左翼民主黨(PDS),後來又與一些資產階級政黨融合,組成了現在的民主黨,一個徹頭徹尾的資產階級政黨。舊的義大利共產黨左翼於1991年分裂出去,成立了 「共產主義復興」(Rifondazione Comunista),但在多年支持「中左翼」政府及其緊縮政策後,該黨也幾乎垮台。

因此,義大利工人階級發現自己沒有自己的政黨,這也是目前僵局的原因。但不可避免的是,它遲早會找到某種政治表達方式,可能就像西班牙的「我們能」(Podemos)或梅朗雄的「不屈法國」(France Insoumise)。我們無法准確判斷它將來自何方,由誰領導,或其確切性質,但它終將到來。

問題是:下一次工人階級崛起時會發生什麼?歷史會重演嗎?運動會因為左派的宗派主義而再次面臨失敗,還是我們會吸取過去的教訓?這取決於我們自己!一旦工人階級的群眾性表現出現,義大利IMT的馬克思主義者就不會再犯過去宗派主義的錯誤。

《火花》是國際馬克思主義趨勢組織(IMT)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命社會主義」臉頁,謝謝!

One thought on “處於革命邊緣的義大利——70年代的教訓”