革命精神和對生活的堅持:詹姆斯·喬伊斯著《尤利西斯》百週年

(按:本文作者約翰·麥金納里(John Mclnally)回顧了詹姆士·喬伊斯(James Joyce)革命性的長篇小說《尤利西斯》,由此挑戰認為它為「非政治」小說的觀點、解釋為何在此書出版的百周年之際,人們依然應該把它放在自己的待讀書單上。本文原文發表於英語版《捍衛馬克思主義》雜誌2022年秋季刊。)

學者必須謙虛。但生活即是偉大之師。[1]

詹姆士·喬伊斯著作小說《尤利西斯》(Ulysses,1914年動筆,1922年2月出版)跟隨三位主人公——猶太推銷員,利奧波德·布盧姆;基於喬伊斯自己青年時期人格的斯蒂芬·迪達勒斯;以及最終章中的布盧姆之妻,莫利——的一系列活動、思想,按時間順序刻畫了在1904年6月16日都柏林城一日間的一系列事件。小說標題來自於西方文學之基石、荷馬神話經典之《奧德賽》。《奧德賽》講述則是厭倦特洛伊戰爭的戰士(正如喬伊斯筆下生長在小資環境的角色一樣)尤利西斯浪跡於自己的機智之上的故事。

右翼反動派與史達林主義者們同時譴責、排擠《尤利西斯》。前者將它當作威脅,不只是對保守文藝權威的威脅,還有對他們自己的政治、社會利益的威脅。同時,卡爾·拉狄克在他廣為流傳的1934年講話《世界當代文學與無產階級文化的任務》中評論道:(這段話被大量引用)《尤利西斯》「瑣碎」的形式和內容「完全沒有什麼好學習的」,喬伊斯的「……基本特征是認為生命毫無大小,沒有大事件、大人物、大思想……」;[2]《尤利西斯》就是「被電影放映機透過顯微鏡拍下的一堆長了蠕蟲的熱糞。」[3]拉狄克徹底錯解了《尤利西斯》所代表的一切,他完全不理解這本小說是如何像征著向文學形態、結構、內容深度——尤其是日常人類生活的復雜性、人類的思考過程、以及人際關系——的一場革命。

盡管認為喬伊斯的作品(包括《尤利西斯》)是「非政治性的」的錯誤觀點往往在嚴厲的審視前站不住腳,但這種觀點仍然存在——尤其是在社會主義者中。

那麼,喬伊斯的背景、政治、藝術主題和創作目標是什麼?他生於一個富裕的新天主教、具愛爾蘭民族主義氣息的中產階級家庭,年輕時家道中落造成的個人創傷給他留下深刻的影響。愛爾蘭民族主義領袖查爾斯·斯圖爾特·帕內爾(Charles Stewart Parnell)[4]被教會和其他民族主義者的背叛也給他留下了深刻的印像。喬伊斯來自小資產階級,這個環境是他的短篇小說和小說的主題:從《都柏林人》、《一個青年藝術家的肖像》、《尤利西斯》,到他的最後一部傑作《芬尼根守靈夜》,他創作了一系列相互關聯的作品,從中看得出這位自稱「社會主義作家」的政治觀點貫穿始終。

他的自然主義短篇小說集《都柏林人》反映了各個特立獨行的清醒者掙扎在一個處於道德、社會和政治癱瘓狀態的社會。小說集真實地描述了貧困、剝削和經濟衰退城市中的階級對抗。其中愛爾蘭社會對婦女的具體剝削和壓迫得到了尖銳而敏感的表現。此外,公認為英語創作中最偉大的短篇小說《死者》(「The Dead」)描述了在許多相互關聯的主題中,代表不同小資產階級政治趨勢的個體之間——新民族主義復興者和英殖民主義和解者——的敵對狀態。

喬伊斯對19世紀末新工會運動[5]戰鬥性、激進化的賞識,透過在《憾事一樁》(「A Painful Case」)對一位風趣、尖銳、而批判的中間階層社會主義政治半吊子人物的刻畫展現出來:

「他告訴她,他有段時間幫助過一個愛爾蘭社會黨的些許會議,身處被一盞昏暗的油燈照亮的閣樓、一伙二三十個清醒的工人之間,他總覺得自己像個特別人物。當這個黨分裂成三個部分,每個部分都自立領袖、自占閣樓時,他自己就停止出席。工人們的討論,他說,太膽怯,而又太過度關注工資問題了。他覺得這些工人都是無趣的現實主義者,他們憤恨的那種務實態度,那種閑暇的產物,根本不在他們的範圍中。都柏林是幾個世紀,他說到,都不太可能發生社會革命的。」[6]

喬伊斯沒有一個連串的、有計劃的社會主義理論,他的政治觀點所代表的更偏向他所反對的,而不是他所支持的。他從未有灑出過什麼來源於他自己的階級背景、或藝術性格的個人主義,他相對更受他所拜讀的巴枯寧的影響,而不是馬克思的。他毫無妥協地反對殖民主義、帝國主義和軍國主義:他是一位終身的和平主義者;他受歐洲工人階級鬥爭的啟發,也是一個本能的國際主義者——比如1903 年,當他自我放逐在意大利時,他參與了當年的里雅斯特大罷工中,並花很多時間與工人討論。

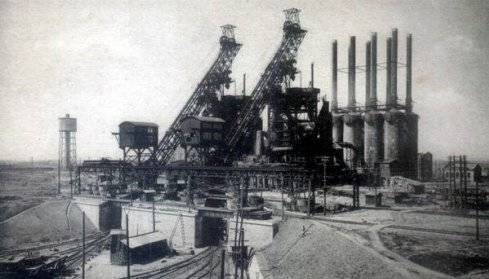

喬伊斯明白,除了在「保王的」北愛爾蘭,英國戰略上對愛爾蘭工業化發展的拒絕,把愛爾蘭封鎖在落後境地,是在地殖民統治的一個關鍵因素。大約在托洛茨基發展不斷革命理論的同時,喬伊斯認為,從打破殖民聯系中能獲益最多的是愛爾蘭的年輕無產階級,而不是他來自的中間階層。

喬伊斯欽佩葉芝[7]的藝術才華,但對葉芝在愛爾蘭文學復興中推廣其仿造神話的角色嗤之以鼻。喬伊斯要求藝術家處理真實的、普通人的世界,而不是用破壞性的幻想污染心靈,而這正是《尤利西斯》本身的中心主題,與整個支持一代又一代的永不停止的屠殺的「英雄」概念背道而馳。

他反對帕德萊格·皮爾斯[8]意識形態中的狹隘民族主義和種族主義例外主義,他認為這種意識形態是英帝國主義的鏡像,並痛恨所謂的「血祭」神話。《尤利西斯》中一個非常嚴肅,但同時倍具喜感的場景中,布盧姆面對反猶主義和個人虐待,挑戰了頑固的民族主義「公民」對身體力量的擁護,他說:「這可不是男男女女的生活:侮辱和仇恨。每個人都知道這與現實生活完全相反。」[9]雖然用理性和「愛」來像征地使「公民」(對應於荷馬中的獨眼巨人)失明,但是布盧姆不得不回擊,盡管在面對他日益敵對的敵人:「門德爾松是猶太人,卡爾·馬克思、梅爾·卡丹特和斯賓諾莎都是。救世主是猶太人,他的父親是猶太人。」[10]

在《尤利西斯》的第一章中,「英國人」海因斯(Haines)暗示斯蒂芬是他「自己的主人」,但他反駁說,「斯蒂芬說,我是兩個主人的僕人,一個英國人和一個意大利人……英國帝國國家……和神聖羅馬天主教和使徒教會。」[11]對於喬伊斯來說,英國殖民主義和天主教會同樣是暴虐的,後者代表著人民思想和靈魂的殖民主義。喬伊斯對愛爾蘭民族主義的懷疑主要是基於他的擔憂:即如果不是在階級基礎上打破與英國的聯系,那麼背叛帕內爾的中產階級民族主義者將創造一個「牧師主導」的愛爾蘭。愛爾蘭建制派對喬伊斯的蔑視不僅僅是因為他寫了「不道德」的書,而是因為他反對愛爾蘭國家的反動政治和宗教性質。

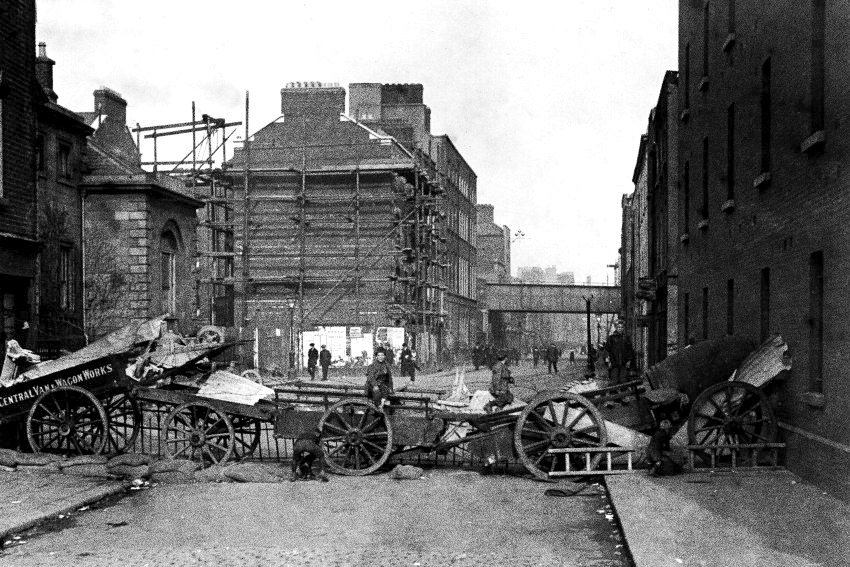

喬伊斯寫的是他所熟知的中間階層,但他並不認為這些階層有獨立的政治角色。《尤利西斯》在愛爾蘭自由邦成立前不久出版,像邁克爾·柯林斯這樣的民族主義領導人曾要求「工運必須等待」,並擱置工黨的要求,直到英國人被驅逐出境。默許這種背叛的工人階級「領袖」為愛爾蘭革命的失敗設下了條件,並帶來了可怕的後果:國土兩分、宗派分裂、英國對愛爾蘭在經濟和政治上的持續奴役,以及喬伊斯所擔心的那樣,一個由鎮壓、社會保守的教會社會。

《尤利西斯》在美國、英國和許多其他地方禁止出版,雖然在愛爾蘭從未「正式」禁止,但它在海關被沒收,在書店無法獲得,愛爾蘭媒體對喬伊斯,甚至他的家人進行了最惡毒和人身的攻擊。盡管遭到了禁令、焚燒和沒收,但《尤利西斯》仍有熱情的支持者,他們准備冒著罰款和長期監禁的風險,將「古代或現代文學中最臭名昭著的淫穢書籍」走私給那些渴望閱讀它的人。1933年,在紐約的一家法院,法官約翰·M·伍爾西(John M. Woolsey)在閱讀了這本書後,針對對禁令的挑戰做出了歷史性的判決。他說,他在任何地方都找不到「肉欲主義的目光」,而是「對男男女女的內心生活那種有些悲慘,但非常有力的評論」,他得出結論; 「……雖然在許多地方,對讀者的影響無疑有點催眠,但它在任何地方都不會催情。」[12]

像那個時期最嚴肅的藝術家一樣,喬伊斯當時正在尋求發展新的藝術形式來表達和適應技術、科學、經濟、政治,包括心理學(屆時的作家和其他藝術家們特別感興趣的)中的新興理論,以及現代資本主義社會的快速而深刻的變化。謝天謝地,喬伊斯沒有寫政治宣言。他是一位先鋒,引領這些革命性變革,和文學上質的進步:他試圖擴展小說的內容,以更深刻、更現實地表現人類關系在當時更廣泛的、更決定性的社會和政治條件下的辯證矛盾和統一。

如果文學就是通過同理通向同情的一條道路,那麼斯蒂芬對他正在糾正其作品的倒霉男學生的描述和自我認同表明了喬伊斯那無拘無束的藝術完整性和洞察力。讓別人來寫,這段話很容易顯得冷漠和超然,或者可能陷入「不勞而獲的情緒」,但喬伊斯所富有傷感地描述道:「又醜又沒出息:細脖子、亂頭發、一抹墨水,蝸牛的窩兒。然而也曾經有人愛過他,在她的懷裡抱過他,在心中疼過他。要不是有她,他早就被你爭我奪的社會踩在腳下,變成一攤稀爛的蝸牛泥了。她疼愛從自己身上流到他身上去的孱弱稀薄的血液。……我有點像他;這麼瘦削的肩膀,叫人看不上眼。我的童年在我身旁彎著腰。」[13]

《尤利西斯》的政治和哲學都不是中立的。喬伊斯是一個唯物主義者。在最「難懂」章節之一的開頭:「可見事物的無可避免形態:通過我眼睛的思維;這是最至少的,即使沒有更多。」[14]這段晦澀的話經常許多讀者匪夷所思。但是這邊描繪的是自命不凡的青年斯蒂芬正在反思感官知覺,但他的理想主義的反思通過對自己身體機能的認識卻在不斷地被帶回現實的物質世界。

由八個長而不間斷的句子組成,總計約22,000個單詞的小說最後一章,最後一個詞是給莫莉·布盧姆的,在她這段飽受討論和分析的「獨白」中。無論莫莉在這個非凡的召喚中透露出什麼其他信息,這個女人顯然很清楚自己的想法,並且有能力在一個由男人主導的世界中保持自己。而且,無論如何解讀其他內容,她的結語「……我說,是的,我會的。」[15]首先是對生活的清晰而有力的肯定;整部小說本身也是如此。

寫於第一次世界大戰和愛爾蘭獨立鬥爭期間的《尤利西斯》雖然設定在這些事件之前,但卻受到這些事件的影響、是對它們的回應。都柏林1904年的一日不是一個保存在肉凍中的靜態世界,而是一個由各式社會、政治和經濟事件所塑造,為未來災難性轉變提供背景的世界。政治和哲學問題、困境、矛盾就像一條貫穿小說的線索,盡管它具有暗示性和像征性的形式和技巧——這是一次革命性的嘗試,旨在發展能夠講解、闡釋現代世界的文學表達形式,不是透過全盤拒絕所有過去的事物,而是在保留進步性和解放性事物的同時,揭露和拒絕壓迫性和壓制性的事物。

但是這本書本身呢,它值得花精力讀嗎?要說這本書不會為讀者帶來困難就顯得不太誠實了。喬伊斯是一位毫不妥協的藝術家,他的目標是通過描述特殊的——都柏林一日——來解決和揭示普遍真相。

《尤利西斯》的字面意思「漫游」伴隨了都柏林街道上的每一個角色。他們其他的「漫無邊際」,對話式或「內心獨白」包含許多對愛爾蘭政治的間接提及,需要對這一時期有一些了解,也需要對喬伊斯出色戲仿的文學史有一些了解。但沒有必要深入研究看似無窮無盡的學術「喬伊斯產業」產品:淺讀Coles或Sparkes[16]的概述將使任何讀者對小說的行動和主題有一個大致的了解。

生活中任何有價值的事情都需要付諸努力才能取得,理解《尤利西斯》也是如此,但這不應該是一種考驗;這部小說歡樂的音樂性和喜劇性,在許多地方仍然值得開懷大笑,就像對「公民」戲謔的英雄描述一樣,它本身就值得一游。

喬伊斯從世俗世界鬥轉至意外詩意的表現力是無與倫比的;當斯蒂芬和利奧波德在後者家門口告別時,他們目不轉睛地凝視著「星星的天堂樹上掛著潮濕的夜藍色果實。」[17]

但如果有什麼能定義《尤利西斯》的話,那就是它對人類的同情心和同理心。布盧姆的內心獨白不是拉狄克和主教們所說的毫無意義的混亂,而是對一個清醒的、真正有血有肉的人的完整描述,以及這個人面對偏見、無知,和一個需要轉型的破碎社會的所有其它破壞性特征,是如何從不屈服於犬儒主義或絕望,而是相信人類及其進步和啟蒙的潛力。

《火花》是國際馬克思主義趨勢組織(IMT)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命社會主義」臉頁,謝謝!

注釋

[1]詹·喬伊斯,《尤利西斯》,《利己報》(Egotist Publisher),1922年,35頁。

[2]卡爾·拉狄克(Karl Radek,1885-1939):左翼反對派的前成員,此時他已完全向史達林投降。

[3]卡·拉狄克,《當代世界文學和無產階級藝術的任務》,1934年蘇聯作家代表大會,勞倫斯和威沙特(Lawrence & Wishart),1977年,181頁。

[4]查爾斯·斯圖爾特·帕內爾(Charles Stewart Parnell,1846-1891):土地聯盟和愛爾蘭議會黨領袖,支持土地改革和地方自治。他個人的離婚案事件被利用來激起道德憤怒,導致他在自由黨領袖格萊斯頓(Gladstone)的要求下被自己的政黨背叛。

[5]譯注:受19世紀末、20世紀初上升的工業化加速影響,一場與19世紀舊英國工人運動所區分的新興英國工人運動誕生了,這一運動稱為新工會運動(New Unionism)。與過去保守、妥協的技藝工會(Craft Union)不同,新工會運動的許多總工會(General Union)組織不通過基層工會組織而是直接接觸工人,並且集中組織整個行業的工人。此運動參與的工人普遍工作經驗少、薪資低、行業新,掀起的工業行動更激進,其工會領導的政治性更強——新工會運動中誕生出了許多總工會,這些工會後來推進了全英國工黨的建立。

[6]詹·喬伊斯,《憾事一樁》,《都柏林人》,格蘭特·理查德出版社,1914年,134頁。

[7]譯注:威廉·巴特勒·葉芝,愛爾蘭詩人、劇作家,出身貴族、富商,早年參與愛爾蘭文學復興,後接觸並轉向現代主義文學運動,終身的唯靈論研究者與神秘主義者;受復活節起義影響,晚年短暫進入愛爾蘭議會。即使單純縱觀資產階級政治,詩人的政治傾向仍曖昧不清,晚年時而偏向墨索里尼,時而偏向資產階級民主。

[8]帕德萊格·皮爾斯 (Padraig Pearse,1879–1916):學校教師和詩人,皮爾斯是愛爾蘭共和兄弟會和愛爾蘭志願者的成員。他是1916 年復活節起義的領導人之一,為此他被英國人處決。

[9]喬伊斯,《尤利西斯》,《利己報》,1922年,319頁。

[10]同上,327頁。

[11]同上,20頁。

[12]B·福斯特(B. Froster),「詹姆士·喬伊斯傳」,《詹姆士·喬伊斯》,Haights Cross Communications,2003 年,65 頁。

[13]喬伊斯,《尤利西斯》,《利己報》,1922年,28頁。

[14]同上,37頁。譯注:原文為「Ineluctable modality of the visible: at least that if no more, thought through my eyes」,翻譯時參考《尤利西斯》北京人民文學出版社2011版金隄譯文。

[15]同上,732頁。

[16]譯注:這兩者都是英語互聯網中的文學普及筆記平台。

[17]同上,651頁。