《從何著手?》:布爾什維主義的基礎是如何奠定的

本週我們將閱讀列寧的一篇簡短但關鍵的文字,其中列出了許多在俄羅斯共產主義力量建設中發揮關鍵作用的策略和方法。寫於 1901 年的《從何著手?》對戰術靈活性的必要性和革命媒體的重要性進行了簡潔而精闢的解釋。它所包含的教導對於今天的革命政黨的鬥爭非常重要。(按:原文於2024年3月7日發佈於捍衛馬克思主義網站,譯者:冰原)

20世紀初期對於整個俄羅斯,特別是對於馬克思主義力量來說,都是一個動盪的時期。1901年2月和3月,俄羅斯帝國各大城市爆發了一系列由大學生組織的大規模抗議活動,吸引了大批工人的支援和參與。儘管其起源是學生抗議對學術自由的攻擊,但該運動很快就提出了更廣泛的政治要求,並成為被壓迫群眾中先進階層的集結點。(點選此連結觀看instagram上的相關發佈。)

雖然這場運動最終被沙皇警察鎮壓,但這清楚地表明了俄羅斯社會表面下的沸騰憤怒。這種情緒發展的軌跡是清晰的,並在後來的1905年俄國革命中得到體現,當時工人階級突然走到台前。共產主義者的任務很明確:這些階層需要被組織起來並給予政治領導。

然而在1901年,面對日益加劇的階級緊張局勢,俄羅斯的馬克思主義者由孤立的革命圈子組成,這些革命圈子尤其在學生中興起。在發展到一定規模後,這些團體通常會嘗試創辦當地報紙並與工人建立聯絡。但逮捕行動很快就會隨之而來,整個過程就必須從頭開始。

幾個月前,列寧剛剛從西伯利亞流亡到瑞士,與全國各地不同的革命團體保持著聯絡,缺乏任何凝聚力或中央指導。隨著《從何著手》的出版之後,列寧開始了不懈的努力,將俄羅斯共產主義者團結起來,制定一項聯合綱領、一份全俄報紙和一項具體戰略。

這篇文章以反駁當時由一群俄羅斯馬克思主義者出版的雜誌《工人事業》(Rabocheye Dyelo)的思想的形式出現。《工人事業》在不同時期對革命者的戰略提出了各種重大改變,從完全拒絕工人的政治鬥爭到立即要求「不斷」抗議和「直接攻擊」沙皇國家。

但列寧指出,如果缺乏有凝聚力的政黨來執行,抽象地談論「策略」就毫無意義。面對黨員的原子化,共產黨人的首要任務是提供一個可以讓黨作為一個整體行動的組織框架。

正如列寧所解釋的:

「我們黨的直接任務,不能是號召現有的一切力量馬上去舉行攻擊,而應當是號召建立革命組織,這一組織不僅在名義上而且在實際上能夠統一一切力量,領導運動,」

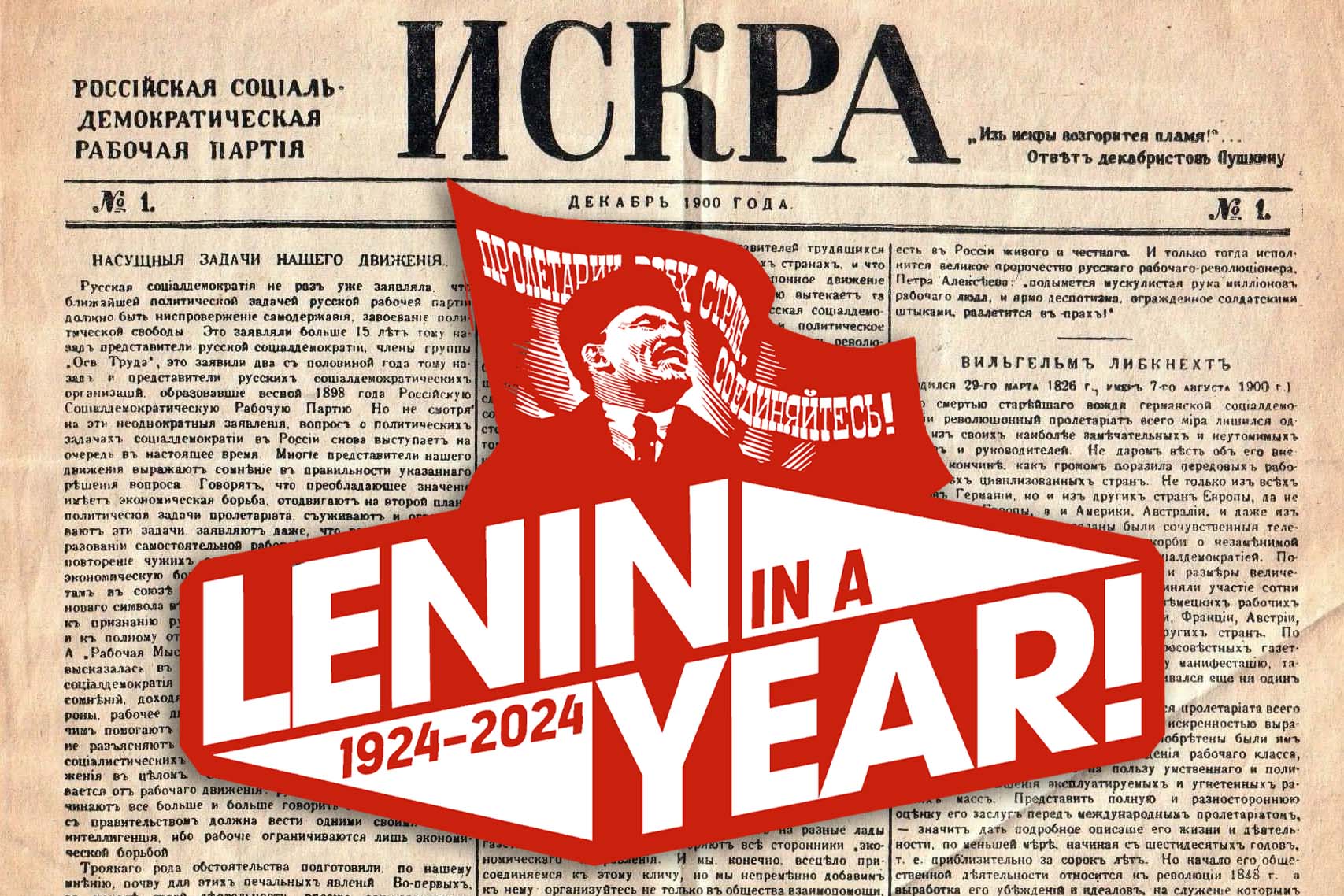

黨需要的是一個凝聚點,同志們可以圍繞這個凝聚點來組織黨內活動以及對外的鼓動和宣傳。列寧以獨特的洞察力提出了建立全俄共產主義報紙作為這項工作的工具的呼籲。《火星報》(The Spark)的編輯委員會在流亡中,沙皇秘密警察無法觸及,但它提供了這個致力於團結俄羅斯共產黨人的中央機關報。

這份全國性報紙將成為全國黨員所有活動的中心支柱。它將為整個俄羅斯的革命者提供清晰的想法、分析、報告和觀點。

列寧解釋說,全國性報紙並沒有取代同志們對地方問題的鼓動,而是為革命組織提供了一個總體的「腳手架」或核心,圍繞它可以制定地方團體的具體任務。

通過將整個組織團結在一份報紙的周圍,同志們將在實踐和政治上得到加強,為建設一個適合這一時期艱巨任務的黨奠定基礎。

在如此短的文章中,列寧無法全面勾勒出黨的前進道路。相比起來,他將《從何著手》視作一本小冊子的「框架計畫」,該小冊子將在一年後出版,題為《怎麼辦?》。對列寧對黨的建議的更全面的闡述將成為布爾什維主義歷史上的基礎文字,並將成為本系列下周文章的主題。

從何著手

「怎麼辦?」這個問題,近幾年來特別突出地提到了俄國社會民主黨人的面前。問題不在於選擇道路(象80年代末90年代初那樣),而在於我們在已經確定的道路上應當採取哪些實際步驟,到底應當怎麼做。問題在於實際行動的方法和計畫。鬥爭性質和鬥爭方法問題對於從事實際活動的黨來說是一個基本問題;應當承認,這個問題在我們這裡還沒有解決,還有一些重大的意見分歧,這些分歧暴露出令人感到痛心的思想上的不堅定和動搖。一方面,力圖削減和縮小政治組織工作和政治鼓動工作的「經濟主義」派別還遠沒有死亡。另一方面,只會迎合每個新的「潮流」而不會區別眼前要求同整個運動的基本任務和長遠需要的無原則的折中主義派別,還和過去一樣趾高氣揚。大家知道,這一派的巢穴就是《工人事業》[1]。它最近的「綱領性的」聲明,即那篇採用《歷史性的轉變》這樣一個堂皇的標題的堂皇的文章(《〈工人事業〉雜誌附刊》第6期[2]),十分清楚地證實了我們的上述看法。昨天還在向「經濟主義」獻媚,對嚴厲譴責《工人思想報》[3]憤憤不平,把普列漢諾夫關於同專制制度作鬥爭的問題的提法加以「緩和」,今天卻已經在引用李卜克內西的話:「假使形勢在24小時內發生變化,那麼策略也必須在24小時內加以改變」,現在已經在談論建立「堅強的戰鬥組織」來向專制制度發動直接的攻擊,向它發動衝擊,談論「在群眾中進行廣泛的革命的政治的鼓動」(請看,多麼帶勁,又是革命的,又是政治的!),「不斷號召舉行街頭抗議」,「舉行帶有鮮明的〈原文如此!〉政治色彩的街頭示威」,等等,等等。

《工人事業》這樣快就領會了我們在《火星報》[4]創刊號上提出的綱領,知道要建立一個不僅爭取個別的讓步,而且還要直接奪取專制制度堡壘的堅強的有組織的黨,對於這一點,我們本來可以表示滿意,但是這些人沒有任何堅定的觀點,這種情況卻可能把我們的滿意完全打消。

當然,《工人事業》抬出李卜克內西來是徒勞無益的。在24小時內可以改變某個專門問題上的鼓動策略,可以改變黨組織某一局部工作的策略,可是,要改變自己對於是否在任何時候和任何條件下都需要戰鬥組織和群眾中的政治鼓動這個問題的看法,那不要說在24小時內,即使在24個月內加以改變,也只有那些毫無原則的人才辦得到。藉口什麼環境不同和時期變化,這是滑稽可笑的。在任何「平常的、和平的」環境中,在任何「革命士氣低落」的時期,建立戰鬥組織和進行政治鼓動都是必要的。不僅如此,正是在這樣的環境中和在這樣的時期,上述工作尤其必要,因為到了爆發和發動時期再去建立組織那就太晚了;組織必須建立好,以便隨時能夠立即展開自己的活動。「在24小時內改變策略」!但是要改變策略,就必須先要有策略;沒有一個在任何環境和任何時期都善於進行政治鬥爭的堅強的組織,就談不到什麼系統的、具有堅定原則的和堅持不懈地執行的行動計畫,而只有這樣的計畫才配稱為策略。請看實際情況:人們對我們說,「歷史時機」向我們黨提出了一個「完全新的」問題——恐怖手段問題。昨天,政治組織和政治鼓動問題是「完全新的」問題,今天,恐怖手段問題又是「完全新的」問題了。聽到這些完全忘掉自己身世的人談論起根本改變策略的問題,不是令人感到奇怪麼?

幸虧《工人事業》說錯了。恐怖手段問題完全不是什麼新的問題,我們只要簡略地提一下俄國社會民主黨的既定觀點就夠了。

在原則上,我們從來沒有拒絕而且也不可能拒絕恐怖手段。這是一種軍事行動,在一定的戰鬥時機,在軍隊處於一定的狀況時,在一定的條件下,它是完全適用的,甚至是必要的。可是問題的實質就在於:目前提出來的恐怖手段,並不是作為作戰軍隊的一種行動,一種同整個戰鬥部署密切聯絡和相適應的行動,而是作為一種獨立的、同任何軍隊無關的單獨進攻的手段。的確,在沒有中央革命組織而地方革命組織又軟弱無力的情況下,恐怖行動也只能是這樣。因此,我們堅決宣佈,這種鬥爭手段在目前情況下是不合時宜的,不妥當的,它會使最積極的戰士拋開他們真正的、對整個運動來說最重要的任務,它不能瓦解政府的力量而只會瓦解革命的力量。請回想一下最近發生的事件吧。我們親眼看到廣大的城市工人和城市「平民」群眾奮起投入鬥爭,而革命者卻沒有一個領導者和組織者的總部。在這樣的條件下,最堅決的革命者採取恐怖行動,不是只會削弱那些唯一可以寄予極大希望的戰鬥隊伍麼?不是只會使革命組織同那些憤憤不平的、起來反抗的、準備鬥爭的、然而分散的並且正因為分散而顯得軟弱無力的群眾之間的聯絡中斷麼?而這種聯絡正是我們勝利的唯一保證。我們決不想否認單獨的英勇突擊的意義,可是我們的責任是要竭力告誡人們不要醉心於恐怖行動,不要把恐怖行動當作主要的和基本的鬥爭手段,而現在有許許多多的人非常傾心於這種手段。恐怖行動永遠不能成為經常的軍事行動,它至多隻能成為發動決定性衝擊時的手段之一。請問,我們現在是否可以號召發動決定性的衝擊呢?《工人事業》顯然認為是可以的。至少,它是在高喊:「組成衝擊隊吧!」可是這仍舊是一種失去理智的狂熱。我們的軍事力量大部分是志願兵和起義者。我們的常備軍只是幾支人數不多的隊伍,而且就是這幾支隊伍也還沒有動員起來,它們彼此之間沒有聯絡,還不能組成作戰隊伍,更不用說組成衝擊隊了。在這種情況下,凡是能夠認清我們鬥爭的總的條件,而且在事變歷史處理程序的每個「轉變」中不忘記這些條件的人都應當懂得,我們當前的口號不能是「發動衝擊」,而應當是「對敵人的堡壘組織正規的圍攻」。換句話說,我們黨的直接任務,不能是號召現有的一切力量馬上去舉行攻擊,而應當是號召建立革命組織,這一組織不僅在名義上而且在實際上能夠統一一切力量,領導運動,即隨時準備支援一切抗議和一切發動,並以此來擴大和鞏固可供決戰之用的軍事力量。

二三月事件[5]的教訓是很深刻的,現在大概不會有人在原則上反對這種結論了。可是現在要求我們的,不是在原則上而是在實際上解決問題。要求我們不僅懂得需要有什麼樣的組織來進行什麼樣的工作,而且要制定出一定的組織計畫,以便能夠從各方面著手建立組織。鑑於問題的迫切重要性,我們想提出一個計畫草案來請同志們考慮。關於這個計畫,我們在準備出版的一本小冊子[6]裡將作更詳細的發揮。

我們認為,創辦全俄政治報應當是行動的出發點,是建立我們所希望的組織的第一個實際步驟,並且是我們使這個組織得以不斷向深廣發展的基線。首先,我們需要報紙,沒有報紙就不可能系統地進行有堅定原則的和全面的宣傳鼓動。進行這種宣傳鼓動一般說來是社會民主黨的經常的和主要的任務,而在目前,在最廣大的居民階層已經對政治、對社會主義問題產生興趣時,這更是特別迫切的任務。現在比過去任何時候都更加迫切地需要進行集中的和經常的鼓動工作,用以補充靠個人影響、地方傳單、小冊子等方式進行的零散的鼓動工作;而要進行這種集中的和經常的鼓動工作,就必須利用定期的報刊。報紙出版(和發行)號數多少和是否按時,可以成為衡量我們軍事行動的這個最基本最必要的部門是否堅實可靠的最確切的標準,這樣說看來並不是誇大。其次,我們需要的是全俄的報紙。假使我們不能夠用報刊上的言論來統一我們對人民和對政府的影響,或者說在我們還不能夠做到這點以前,要想去統一其他更複雜、更困難然而也是更有決定意義的影響手段,那只能是一種空想。無論在思想方面,或者在實踐、組織方面,我們的運動的缺點首先就在於自己的分散性,在於絕大多數社會民主黨人幾乎完全陷入純粹地方性的工作中,這種地方性的工作會縮小他們的眼界和他們的活動範圍,限制他們從事秘密活動的技能和水平的提高。因此,我們上面所說的那種不堅定和動搖的最深刻的根源,正是應當從這種分散性中去尋找。而為了克服這個缺點,為了把各個地方的運動合成一個全俄的運動,第一步就應當是創辦全俄的報紙。最後,我們需要的報紙還必須是政治報紙。沒有政治機關報,在現代歐洲就不能有配稱為政治運動的運動。沒有政治機關報,就絕對實現不了我們的任務——把一切政治不滿和反抗的因素聚集起來,用以壯大無產階級的革命運動。我們已經邁出了第一步,我們已經在工人階級中間激起進行「經濟」揭露,即對工廠進行揭露的熱情。我們還應當再前進一步,在一切稍有覺悟的人民階層中激起進行政治揭露的熱情。不必因為目前政治揭露的呼聲還顯得無力、稀少和怯懦而感到不安。其所以如此,並不是因為大家都容忍警察的專橫暴虐,而是因為那些能夠並且願意進行揭露的人還沒有一個說話的講壇,還沒有熱心聽講並且給講演人以鼓舞的聽眾;他們在人民中間還完全看不到那種值得向它控訴「至高無上的」俄國政府的力量。而現在這一切都在極其迅速地變化著。這樣一種力量現在已經有了,這就是革命的無產階級。無產階級已經證明它不僅願意聽從和支援政治鬥爭的號召,而且決心勇敢地投入鬥爭。現在我們已經能夠並且應當建立一個全民的揭露沙皇政府的講壇;——社會民主黨的報紙就應當是這樣的講壇。俄國工人階級與俄國社會其他階級和階層不同,它對政治知識經常是感興趣的,它經常(不僅在風暴時期)迫切要求閱讀秘密書刊。在有這樣廣泛的要求的條件下,在已經開始培養有經驗的革命領導者的條件下,在工人階級的集中化已經使工人階級實際上成為大城市工人區、大小工廠區的主人的條件下,創辦政治報已經成為無產階級完全辦得到的事情。而通過無產階級,報紙還可以深入到城市小市民、鄉村手工業者和農民中間去,成為真正的人民的政治報紙。

但是,報紙的作用並不只限於傳播思想、進行政治教育和爭取政治上的同盟者。報紙不僅是集體的宣傳員和集體的鼓動員,而且是集體的組織者。就後一點來說,報紙可以比作腳手架,它搭在正在建造的建築物周圍,顯示出建築物的輪廓,便於各個建築工人之間進行聯絡,幫助他們分配工作和觀察有組織的勞動所獲得的總成績。依靠報紙並通過報紙自然而然會形成一個固定的組織,這個組織不僅從事地方性工作,而且從事經常的共同性工作,教育自己的成員密切注視政治事件,思考這些事件的意義及其對各個不同居民階層的影響,擬定革命的黨對這些事件施加影響的適當措施。單是技術上的任務——保證正常地向報紙提供材料和正常地發行報紙——就迫使我們去建立統一的黨的地方代辦員網,這些代辦員彼此間要密切聯絡,瞭解總的情況,習慣於經常按時執行全國性工作中的各種零星任務,並組織一些革命行動以檢驗自己的力量。這種代辦員網[7][註:自然,這樣的代辦員只有在同我們黨的各地的委員會(團體、小組)密切聯絡的條件下,才能有成效地進行工作。而且一般說來,我們所擬訂的整個計畫,當然也只有在各地的委員會的積極支援下才能實現。這些委員會在黨的統一方面已經採取了許多措施,我們相信它們不是今天就是明天一定能夠以這種或那種形式爭取到這個統一。]將是我們所需要的那種組織的骨幹。這種組織,其規模之大使它能夠遍佈全國各地;其廣泛性和多樣性使它能夠實行嚴密而精細的分工;其堅定性使它在任何情況下,在任何「轉變關頭」和意外情況下都能始終不渝地進行自己的工作;其靈活性使它善於一方面在佔絕對優勢的敵人集中全部力量於一點的時候避免同他公開作戰,另一方面又利用這個敵人的遲鈍,在他最難料到的地點和時間攻其不備。今天我們面臨的還是比較容易完成的任務——支援在大城市的街頭遊行示威的學生。明天我們就可能面臨更困難的任務,例如,支援某個地區的失業工人的運動。後天我們就必須站在自己的崗位上,以革命的姿態參加農民的暴動。今天我們必須利用政府向地方自治機關進攻所造成的緊張的政治形勢。明天我們就必須支援人民反對沙皇的某個凶惡的走狗的騷動,幫助人民用抵制、抨擊、遊行示威等等方法來教訓他,使他不得不作公開的讓步。只有靠正規軍經常活動才能使戰鬥準備達到這種程度。假如我們集中自己的力量來辦共同的報紙,那麼,這樣的工作不僅可以培養和造就出最能幹的宣傳員,而且可以培養和造就出最有才幹的組織者,最有才能的黨的政治領袖,這些領袖在必要的時候,能夠提出進行決戰的口號並且領導這個決戰。

最後,為了避免可能引起的誤會,我還想再說幾句話。我們一直都只是講有系統的有計畫的準備,可是我們決不是想以此說明,專制制度只有在正規的圍攻或有組織的衝擊下才會垮台。這種觀點是一種荒謬的學理主義。相反,專制制度完全可能由於各方面隨時都可能發生的某一次自發的爆發或無法預料的政治衝突的壓力而垮台,而且從歷史上看來,這種可能性是更大的。但是,任何一個政黨,只要不是陷入冒險主義,就決不會把自己的活動建築在指望這種爆發和衝突上面。我們應當走自己的路,堅持不懈地進行自己的有系統的工作。我們愈是不指靠偶然性,我們就愈不會由於任何「歷史性的轉變」而手足無措。

《火花》是國際馬克思主義趨勢組織(IMT)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命社會主義」臉頁,謝謝!

註釋

[1] Rabocheye Dyelo (《工人事業》)——一份帶有「經濟學家」觀點的雜誌,俄羅斯海外社會民主黨聯盟的機關報。該書不定期出版,於1899年4月至1902年2月期間在日內瓦出版,由BN Krichevsky、AS Martynov 和 VP Ivanshin擔任編輯。九期內共出現12個編碼。

列寧在《怎麼辦?》中批評了《工人事業》小組的觀點。

[2]「Listok」Rabochevo Dyela(《工人事業增刊》)——1900 年6月至1901年7月期間,其中八期在日內瓦不規律發行。

[3] Rabochaya Mysl( 《工人思想》)——「經濟主義」派報紙,海外俄羅斯社會民主黨聯盟機關報,1897年10月至1902年12月出版。共出版16期:第3至11期和第16期柏林,其餘人數在聖彼得堡。它由KM Takhtarev等人編輯。

列寧將該報的觀點描述為俄羅斯國際機會主義的變種,並在《火星報》和其他著作《怎麼辦?》中發表的多篇文章中批評了這些觀點。

[4] 參考《火星報》1900年12月第1期的主要文章《我們運動的迫切任務》一文。

《火星報》——第一份全俄非法馬克思主義報紙,由列寧於1900年創辦。建立革命馬克思主義的戰鬥機關報是當時俄羅斯社會民主黨面臨的主要任務。

由於警察的迫害,在俄羅斯不可能出版一份革命報紙,列寧在流亡西伯利亞時就制定了在國外出版該報紙計畫的所有細節。1900年1月流亡期結束後,就立即開始實施他的計畫。2月,他與從國外非法來到聖彼得堡的薇拉·查蘇利奇(Vera Zasulich)就勞動解放社參與出版一份全俄馬克思主義報紙進行了協商。所謂的普斯科夫會議(Pskov Conference)於四月舉行,參加者包括列寧、馬爾托夫(Y.O.Tsederbaum)、波特列索夫、拉琴科和「合法馬克思主義者」(司徒盧威和圖甘·巴拉諾夫斯基(M. I. Tugan-Baranovsky))。會議聽取並討論了列寧關於全俄報紙(《火星報》)和科學政治雜誌(《曙光報》)的綱領和目標的編輯聲明草案。列寧訪問了許多俄羅斯城市——聖彼得堡、裡加、普斯科夫、下諾夫哥羅德、烏法和薩馬拉——與社會民主黨團體和個別社會民主黨人建立了聯絡,並獲得了他們對《火星報》的支援。8月,當列寧抵達瑞士時,他和波特列索夫與勞動解放社舉行了一次會議,討論報紙和雜誌的綱領和目標、可能的撰稿人、編輯委員會的組成以及居住問題。有關《火星報》成立的記述,請參閱文章《「火星」怎麼會差一點熄滅了?》。

列寧的《火星報》第一期於1900年12月在萊比錫出版;隨後的各期在慕尼黑出版;1902年7月起在倫敦出版;1903年春在日內瓦開始。

編輯委員會成員包括 列寧、普列漢諾夫、馬爾托夫、阿克雪裡羅德、波特列索夫和查蘇利奇。編輯委員會第一任秘書是 IG Smidovich-Leman。從1901年春起,該職位由克魯普斯卡婭接任,她還負責《火星報》與俄國社會民主黨組織之間的所有通訊。列寧實際上是《火星報》的總編輯和領導人物。他發表的文章涉及黨的組織和俄羅斯無產階級階級鬥爭的所有重要問題,並涉及世界事務中最重要的事件。

《火星報》正如列寧所計畫的那樣,成為黨的力量的集結中心、黨的領導工作人員的培訓中心。在俄羅斯的一些城市(聖彼得堡、莫斯科、薩馬拉等),俄羅斯社會民主工黨(P1.S.D.L.P.)的團體和委員會是沿著列寧的《火星報》路線組織起來的。《火星報》組織在列寧的弟子和戰友的直接領導下湧現和工作:NE·鮑曼、IV·巴布石金、SI·古謝夫、MI·加里寧、GM·克爾日扎諾夫斯基等。該報紙在馬克思主義黨的鬥爭、擊敗「經濟派」以及團結分散的社會民主黨學習界等方面發揮了決定性的作用。

在列寧的倡議和直接參與下,編輯部起草了黨綱草案(發表於《火星報》第21期),並籌備了1903年7月和8月召開的俄國社會民主工黨第二次代表大會。代表大會召開時,俄國地方社會民主主義組織的大多數都與《火星報》聯合起來,批准了《火星報》的綱領、組織計畫和策略路線,並接受《火星報》為其領導機關。代表大會通過一項特別決議,通過了《火星報》在建黨鬥爭中所發揮的特殊作用,將這份報紙定為俄國社會民主工黨的中央機關報,並批准了由列寧、普列漢諾夫和馬爾托夫組成的編輯委員會。儘管代表大會做出了決定,馬爾托夫仍拒絕參加,第46至51號由列寧和普列漢諾夫編輯。後來普列漢諾夫轉向了孟什維克的立場,儘管遭到代表大會的拒絕,他要求將所有孟什維克的老編輯仍安排到編輯部。列寧對此並不贊同,於1903年10月19日(新曆11月1日)離開《火星報》編輯部,為了鞏固自己在中央的地位,並從此開展同孟什維克機會主義的鬥爭。《火星報》第52期是普列漢諾夫一人編輯的。1903年11月13日(26日),普列漢諾夫違背代表大會的意願,主動選拔孟什維克的所有老編輯進入編輯部。從第52期開始,孟什維克把《火星報》變成了他們自己的機會主義機關報。

[5]這段文字指的是1901年2月和3月在聖彼得堡、莫斯科、基輔、哈爾科夫、喀山、雅羅斯拉夫爾、華沙、別洛斯托克發生的學生和工人的大規模革命行動——政治示威、集會、罷工、托木斯克、敖德薩等俄羅斯城市。

1900-01年的學生運動始於學術要求,後來獲得了反對專制反動政策的革命行動的性質;得到了先進工人的擁護,得到了俄羅斯社會各階層的響應。1901年2月和3月示威和罷工的直接原因是徵召183名基輔大學學生入伍,作為對他們參加學生集會的懲罰。政府對革命行動的參與者進行了猛烈的攻擊;警察和哥薩克驅散了示威活動並襲擊了參與者;數百名學生被逮捕並被大學開除。1901年3月4日(17日),聖彼得堡喀山大教堂前廣場上的示威活動被特別殘酷地驅散。二月至三月事件是俄國革命高漲的證據。工人在政治口號下參與運動極其重要。

[6] 參考列寧的著作《怎麼辦?:我們運動中的迫切問題》。

[7]當然,我們可以理解,這些代理人只有在與我們黨的地方委員會(小組、學習圈)密切接觸的情況下才能成功地開展工作。總的來說,我們制定的整個計畫當然只有在委員會的最積極支援下才能實施,這些委員會曾多次試圖團結黨,而且我們確信,這些委員會將實現這種統一——即使不是今天,那麼明天,如果不是以一種方式,那就以另一種方式。 ——列寧 (譯者翻譯)