唐納·川普其人所代表的含義:一份馬克思主義分析

一個幽靈正在歐洲遊蕩。 這一現象之可怕,出現之突然,彷彿某種被邪惡的魔鬼從最幽暗的煉獄中召喚出來的黑魔法,困擾並折磨著世界上每一位好好先生,使他們夙夜難寐,噩夢纏身。 (按:本文原文發佈於2025年3月21日,譯者:JJ)

這種現象最糟糕的地方恰恰在於,似乎沒有人能夠解釋它。 它似乎是一股不可阻擋,摧枯拉朽的自然之力。 僅在彈指之間它便成功地控制了地球上最富有、最強大的國家。

天地良心的代表都聯合起來,所有「基於規則的國際秩序」的捍衛者,所有傳統價值觀的衛道士——所有人都聯合起來希望打敗這個邪惡的怪物。

世間無人不知,無人不曉,我們傑出的自由媒體是自由和言論自由首當其衝的捍衛者,他們萬眾一心,為捍衛民主、自由和法律秩序而戰。

但萬策已盡。

這個幽靈的名字叫唐納· 約翰·川普。

恐慌

統治階級思想上的徹底破產表現在資本的戰略家們完全無法對當前形勢做出任何解釋,更不用說對未來事件做出令人滿意的預測了。

這種思想衰退在歐洲政治領導人身上達到了最低點。 他們將這個曾經強大的大陸直接帶入了經濟、文化和軍事衰落的泥潭,使其陷入了完全無能的狀態。

幾十年來,他們為了美帝國主義的利益犧牲了一切,習慣了華盛頓奴顏婢膝的屈辱角色,現在卻發現自己被昔日的盟友拋棄,只能自生自滅。

現在,烏克蘭的失敗徹底暴露了他們的愚昧,他們意識到打敗並摧毀俄羅斯的冀望只是黃粱一夢。 相反,他們現在發現自己面對的是一個強大的、重新崛起的俄羅斯,它擁有龐大的軍隊,裝備著最現代化的武器,並經過多年戰鬥經驗的磨礪。

在這危急存亡之秋,他們發現自己突然被本應保護他們的力量拋棄了。 現在,他們像無頭蒼蠅一樣四處亂竄,急於表達對弗拉基米爾·澤倫斯基堅定不移的支援。

他們咆哮著怒斥白宮里的那個人,認為他要為突然降臨到他們頭上的災難負全部責任。

但所有這些歇斯底裡的大合唱不過是恐慌的表現,而恐慌又不過是恐懼的表現——純粹的、盲目的、不加掩飾的恐懼。 在虛假的反抗外表下,這些領導人因恐懼而動彈不得,就像一隻被駛來的汽車大燈照瞎了眼的兔子。

歇斯底里的真正原因是什麼?

如果我們能夠暫時忽略嘈雜的抱怨、抗議和謾駡聲,並試圖穿過媒體歇斯底裡的濃霧找到這一切意味著什麼,真相朦朧的輪廓就會開始顯現。

對於任何有半點腦子的人來說,不言而喻,如此大規模的危機不可能是一個人,哪怕是一個擁有超能力的人所為。 這種「解釋」解釋不了任何東西。 與其說它是政治學,不如說它類似於陰暗的魔鬼學。

「川普執政後,無論我們願意與否,全球議程都將發生變化。 應對氣候破壞的鬥爭將遭受重創,國際關係將更像赤裸裸的商業交換,烏克蘭反對俄羅斯侵略的鬥爭可能會被背後捅刀子,臺灣將被中國的槍杆子盯著。 各地的自由民主國家,包括英國在內,也將受到自己的川普模仿者的新一輪圍攻,而這些模仿者的力量來自於詆毀真相的社交媒體。

美國選民本周做了一件可怕和不可饒恕的事情。 我們不應該膽怯地說,他們背棄了自1945年以來總體來看更好地塑造了世界的共同精神和規則。 美國人已經得出結論,川普並不像曇花一現的時髦說法那樣『怪異』,而是主流。 選民們在週二踴躍投票,選擇了怪人。 美國人必須承擔由此帶來的後果。 」(《衛報》,2024年11月6日)

瞧,事情就是這樣! 《衛報》是自由派最令人厭惡、最赤裸裸的偽善表現,它把一切都完全歸咎於美國人民,因為他們在自由、公平的民主選舉中投票給了一個不討其喜歡的候選人,犯下了不可饒恕的罪過。

但如何解釋這種駭人聽聞的反常現象呢? 《衛報》一本正經地告訴我們,這是所謂的美國人民喜歡「怪異」的結果。 顯然,「怪異」的定義就是任何不符合《衛報》編輯部偏見的事物。

他們的真正意思是,美國選民——也就是說,數百萬普通工人階層的男女——其實並不適合行使投票權,因為他們天生就是「怪人」。

說白了,所有美國人都天生傾向於種族主義,仇恨少數族裔,對資產階級自由主義的原則深惡痛絕。 這使得他們天生厭惡民主,傾向於法西斯主義,當然,唐納·川普就是其代表。

但這種怪異從何而來? 同樣是這些美國選舉人,當他們投票支持喬·拜登或歐巴馬時,他們是否也是「怪人」? 顯然在那個時候,他們是最理智的。 現在發生了什麼變化?

這裡奇怪的是,美國選民的行為並不奇怪,他們的決定其實是非常理性的,也很容易理解,奇怪的是自由派文人這個可悲的小資產階級的扭曲心理,只要選民投出「錯誤的一票」,他們對民主的承諾顯然就會戛然而止。

在我看來,他們的民主觀念確實有些「怪異」,他們認為,只有選舉產生的候選人符合他們的喜好,人們才能支持選舉。 然而,羅馬尼亞最近取消選舉的事件卻驚人地證實了這一點。

羅馬尼亞當局宣佈12月舉行的第一輪總統選舉無效,純粹是因為他們不喜歡他們不贊成的候選人卡林·喬治斯庫(Călin Georgescu)獲勝。 當局對此並不滿意,於是阻止他參加5月重新舉行的總統選舉。

這些行動得到了在布魯塞爾的歐盟領導層的全力支援。 毫無疑問,《衛報》也熱淚盈眶地為取消選舉歡呼雀躍。 這顯然是防止唐納·川普之流贏得選舉的方法!

讓我們為民主歡呼三聲萬歲!

「法西斯主義已經到來! 」

從一開始,媒體就發起了一場聲勢浩大的運動,譴責川普是法西斯主義者。 以下是媒體隨手摘錄的一些例子:

「川普就任總統的頭幾周足以讓美國轉向法西斯主義的噩夢有了現實感。」 ——《世界報》

「美國能抵禦法西斯主義嗎?」 ——《新政治家》

「唐納·川普是法西斯主義者是什麼意思?」 ——《紐約客》

「川普的新法西斯主義已經來臨。 以下是您可以用以抵制的十件事。 」——《衛報》

各種建制派人士都發表了同樣的言論。 曾任第 20 任參謀長聯席會議主席的退役美國陸軍將軍馬克·米利(Mark Milley)向美國發出了可怕的警告:

「他是有史以來最危險的人物。 當我和你談及他的精神衰退等問題時,我曾有所遲疑。 但現在我意識到他是個不折不扣的法西斯主義者。 他現在是這個國家最危險的人物。 」

賀錦麗(Kamala Harris)也認為川普是法西斯主義者,不過喬·拜登(Joe Biden)僅限於將川普描述為「半法西斯主義者」。

儘管如此,他還是一再警告說,川普代表著對民主的威脅——許多人都贊同這一觀點,比如亞利桑那州總檢察長就得出結論:「我們正處於獨裁統治的邊緣。 」

曾在唐納·川普手下短暫擔任過白宮新聞秘書的安東尼·斯卡拉穆奇表達得更為直白,他言簡意賅地說:「他是個該死的法西斯——他比法西斯還要法西斯。 」

可想而知,許多知名「左翼」人士也加入了聲嘶力竭的譴責大合唱。 亞歷山卓婭·奧卡西奧-科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez,她經常以「社會主義」民主黨人的形象示人)嚎啕大哭:

「我們正處於獨裁政府的前夜。 這就是 21 世紀法西斯主義的雛形。 」

就這樣日復一日,冗長的緊箍咒無休止地重複著。 其意圖非常明顯:不斷重複同一個觀點,最終總會讓人們相信它一定是真的。 這些熱氣騰騰的雲朵產生了大量的熱度,但卻幾乎沒有光。

什麼是法西斯主義?

現在可以很清楚地看到,「法西斯主義」一詞在這裡並不是一個科學的定義,而只是一種粗俗的侮辱——大致相當於「狗娘養的」或類似的詞。

這種謾駡可能會起到一定的作用,可以讓沮喪的人發洩情緒,發洩他們對某個不討他們喜歡的人的憤怒。 他們會立刻感到一種心理上的解脫,並心滿意足地回家,堅信自己以某種方式推進了自由事業,取得了對敵人的巨大政治勝利。

遺憾的是,這種勝利轉進在實際意義上沒有任何價值。 這種術語上的激進主義不過是無能的憤怒的表現。 由於無法對憎恨的敵人進行任何真正的打擊,人們只能通過在安全距離之外對其進行謾駡這一簡單手段來獲得滿足感。

對於我們這些有興趣與真正的敵人進行真正戰鬥的人來說,而不是像堂·吉訶德那樣倒騰風車,我們需要其他更嚴肅的武器。 而真正共產主義者的首要條件就是掌握嚴謹的科學分析方法。

馬克思主義是一門科學。 與所有科學一樣,它也擁有科學術語。 對我們來說,「法西斯主義」和「波拿巴主義」等詞有著確切的含義。 它們不僅僅是濫用的術語,也不是可以方便地貼在任何不符合我們要求的個人身上的標籤。

讓我們從法西斯主義的準確定義開始。 從馬克思主義的意義上講,法西斯主義是一種反革命運動——一種主要由浪人無產階級和憤怒的小資產階級組成的群眾運動。 法西斯主義被用作粉碎工人階級並使之原子化的敲門磚,並建立一個極權國家,由資產階級將國家權力移交給法西斯官僚機構。

法西斯國家的主要特徵是極端的中央集權和絕對的國家權力,其中銀行和大壟斷企業受到保護,但受到龐大而強大的法西斯官僚機構的強有力的中央控制。 托洛茨基在《什麼是國家社會主義? 》一文中解釋道:

「德國法西斯主義與義大利法西斯主義一樣,都是在小資產階級的支援下上臺的,它把小資產階級變成了反對工人階級組織和民主制度的攻城錘。 但是,掌權的法西斯主義遠非小資產階級的統治。 相反,它是壟斷資本最無情的專政。 」

概括地來講,這就是法西斯主義的主要特徵。 這與川普現象的意識形態和內容相比又如何呢? 我們已經有過一次川普政府的經歷,根據民主黨和整個自由派機構的大聲疾呼,川普政府將著手廢除民主。 但它並沒有這樣做。

川普政府沒有採取任何措施限制罷工和示威的權利,更沒有廢除自由工會。 選舉照常進行,最後,儘管在一片譁然聲中,喬·拜登(Joe Biden)在選舉中接替了川普。 無可辯駁的是,第一屆川普政府與任何法西斯主義都沒有任何關係。

對民主的主要攻擊實際上是由拜登和民主黨人領導的,他們不惜一切代價迫害唐納·川普,動員整個司法部門以無數罪名將他拖上法庭,意在不惜一切代價起訴他,將他安全地關進監獄,從而阻止他再次競選總統。

整個媒體都被動員起來,對他進行惡毒而持續的詆毀和人格暗殺,最終造就了至少有人兩次試圖暗殺他的氛圍。 他只是僥倖躲過了真正的暗殺(儘管他通常把這歸功於萬能的上帝的保護)。

反動烏托邦

就其存在而言,川普主義的意識形態與法西斯主義相去甚遠。 唐納·川普的理想遠非建立一個強大的國家,而是自由市場資本主義,國家在其中幾乎不發揮作用。

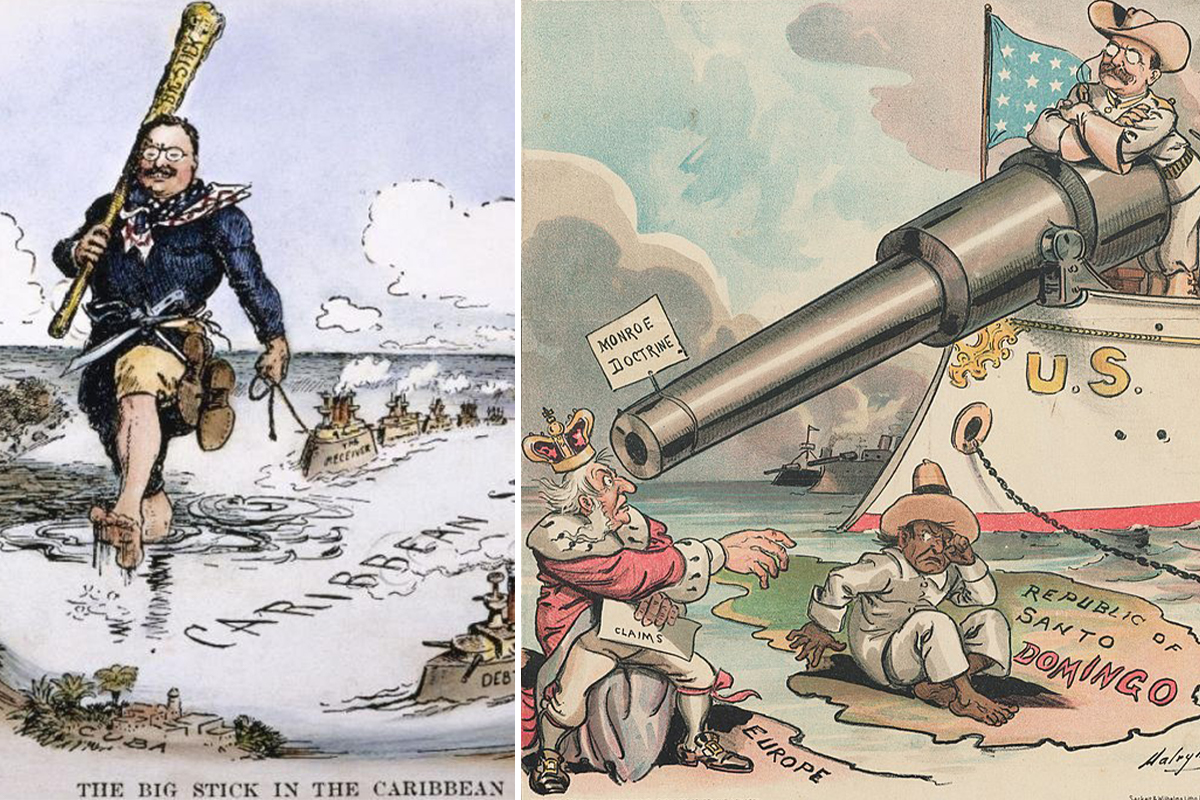

他的計劃代表了一種回歸羅斯福政策的嘗試,不是新政的作者佛蘭克林·德拉諾·羅斯福(Franklin Delano Roosevelt,),而是第一次世界大戰前的總統西奧多·羅斯福(Theodore Roosevelt)。

1月10日,《世界報》發表了一篇文章:

「空氣中瀰漫著一種似曾相識的感覺。 1月7日星期二,唐納·川普不排除使用武力奪回巴拿馬運河或購買格陵蘭島的可能性,這讓他的盟友們感到震驚。 當選總統的這一虛張聲勢,正在恢復20世紀之交美帝國主義的舊傳統。」

內戰後開始的『黃金時代』是川普夢寐以求的:它的特點是巨額財富的積累、普遍的腐敗以及保護美國工業的內向型關稅,這意味著沒有所得稅。

最重要的是,帝國主義將其定義為確保美國在西半球的霸權。 在此期間,美國從俄國人手中買下了阿拉斯加(1867年),入侵了古巴、波多黎各和菲律賓(1898年從西班牙殖民主義手中「解放」出來),並開鑿了巴拿馬運河,該運河於1914年竣工。

換句話說,唐納·川普希望讓時光倒流一百年,回到第一次世界大戰之前想像中的美國–一個商業繁榮、利潤豐厚的美國,一個自由企業蓬勃發展、國家放任不管的美國,一個美國感到可以自由行使其年輕而強大的肌肉,以便對墨西哥、巴拿馬和整個西半球實施統治,將腐朽的西班牙殖民主義趕出古巴,將其變為美國殖民地的美國。

無論人們怎麼看,這都是一種與法西斯主義關係不大的模式。 這種誘人的歷史觀缺乏真正的內涵,也與21世紀的世界毫無關聯。

在泰迪·羅斯福時代,資本主義作為一種進步的經濟體系尚未完全發揮其潛力。 美國是一個健康、充滿活力的新興工業化國家,已經在許多重要方面確立了對歐洲老牌強國的優勢,剛剛開始在世界上發揮自己的決定性力量。

從那時起已經過去了整整一個時代,美國面臨著完全不同的內部和外部力量配置。 川普想要讓世界回到那個遙遠年代的努力註定要失敗,因為世界局勢和美國國內階級力量的平衡已經發生了變化。 事實上,這是一個反動的烏托邦。

這些問題我們稍後再談。 但首先,我們必須對左派和右派歇斯底裡、完全錯誤地試圖解釋唐納·約翰·川普這一神秘現象的做法進行清算。

錯誤的方法

「在急劇社會衝突、政治快速動移、情勢突變的時期,一個正確的理論取向的巨大實際重要性最為顯著…… 在這樣的時期里,各種過渡、中間的情況和組合不可避免地出現,並擾亂了我們先前習慣的判斷思維,因此對於理論問題上的注意就需要更加持續。 簡言之,在和平和『有機』的(也就是戰前)時期,我們仍然可以受益於幾個現成的抽象概念,但在我們(現在身處)的時代,每一次新事件都強烈地驗證了辯證法的最重要規律:真理始終是具體的。 「(《波拿巴主義與法西斯主義》,列夫·托洛茨基,1934年)

我經常發現,當「左翼人士」面對一種似乎違背所有現有規範和定義的新現象時,他們傾向於尋找標籤。 然後,在找到一個方便的標籤之後,他們又四處尋找事實來證明這一點。

他們說:哦,是的。 我知道那是什麼。 是這個,或者是那個——法西斯主義、波拿巴主義,或者他們想到的任何其他東西。 這是一種錯誤的方法。 它是辯證唯物主義的反面。 而且,它恰恰不會帶來任何結果。 這是尋找簡單的辦法來解決新的複雜問題的思想怠惰的例證之一。

它非但沒有澄清任何問題,反而轉移了人們對真正問題的注意力,使我們陷入無休止的、毫無意義的討論之中,這些問題都是人為提出來的,只會增加混亂,而不是回答需要回答的問題。

列寧在《哲學筆記》中解釋說,辯證法的基本規律是考慮問題的絕對客觀性:「不是例子,不是題外話,而是事物本身」。

這就是辯證法的精髓。 辯證法的反面是習慣於給事物貼標籤,並幻想這樣做就能理解它。

我的好友約翰·彼得森最近對我說,唐納·川普是「一種現象」。 我認為這是正確的。 我們沒有必要將他與歷史上的任何其他人物進行比較。 我們必須承認,川普就是川普。 我們應該接受他的本來面目,並根據具體事實分析他這樣一種新現象,而非泛泛而談。

波拿巴主義?

托洛茨基在《波拿巴主義與法西斯主義》一文中從馬克思主義的角度對波拿巴主義下了一個非常準確而簡明的定義:

「然而,一個將自己提高於國家之上的政府並不是懸空、無支持基礎的。 當前政府的真正軸心在於員警、官僚機構和軍事集團。 我們現在面對的是一個軍警獨裁制,只是用議會制度的外衣掩飾而已。 而以軍刀作為國家的裁判者的政府,正是波拿巴主義的。 」

波拿巴主義可能以多種不同的面目出現,但其本質最終都是一樣的:軍事獨裁。

在《德國:唯一的道路》托洛茨基在中解釋了波拿巴主義是如何產生的:

「富人和窮人、剝削者和被剝削者,一旦兩個社會階層的鬥爭達到最緊張的程度,就為官僚、員警、軍人的統治創造了條件。 政府就會變得『獨立』於社會之外。 」

這些語句非常清晰。 但這一切與美國目前的情況相比又如何呢? 根本沒法比。 讓我們明確這一點。 統治階級只有在萬不得已的情況下,才會轉向波拿巴主義或法西斯主義形式的反動。 這真的是目前的狀況嗎? 美國社會無疑存在著強大的矛盾,它們正在嚴重破壞現有秩序。

但是,如果認為階級鬥爭已經到了關鍵階段,資本的統治面臨被立即推翻的威脅,統治階級唯一的解決辦法就是將權力交給波拿巴主義政權,那純粹是幻想。 我們還沒有達到這個階段,或類似的階段。

當然,我們可以指出當前形勢中存在的這個或那個可以說是波拿巴主義的要素。 也許是這樣。 但幾乎可以對最近的任何資產階級民主政權做出類似的評論。

在托尼·布萊爾領導下的「民主」英國,權力實際上從民選議會轉移到內閣,又從內閣轉移到由非民選官員、親信和御用文人組成的小集團手中。 毫無疑問,這其中存在著所謂的議會波拿巴主義制度的因素。

然而,僅僅包含某種現象的某些元素並不意味著這種現象的實際出現。 當然,我們可以說川普主義中存在波拿巴主義的要素。 是的,可以這麼說。 但這些要素並不代表一種完全成熟的現象。

正如黑格爾在《精神現象學》中所說:

「當我們盼望看見一棵身幹粗壯枝葉茂密的橡樹,而所見到的不是橡樹而是一粒橡實的時候,我們是不會滿意的。」

這種不正確的方法會導致無窮無盡的錯誤。 首先,你試圖給現象下一個外部定義。 然後,不惜一切代價堅持這個定義。 然後,你試圖尋章摘句,用各種「巧妙」的歷史事例來證明它的正確性。

然後,就像黑夜追隨白晝一樣,又有人站出來說:不,那不是波拿巴主義。 為了證明波拿巴主義是另一種東西,他們提出了同樣「巧妙」的事實。

兩者都是對的,也都是錯的。 當我們陷入這種迴圈論證時,我們會得到什麼呢? 就像狗追自己的尾巴一樣,我們恰恰一無所獲。

誠然,使用準確的歷史類比有時可以澄清問題,但不假思索地將本質上不同的現象機械地並列在一起,同樣會造成混亂。

例如,我認為將俄羅斯的普丁政權描述為資產階級波拿巴主義政權是非常正確和恰當的。 這是一個有益類比的例子。 但就川普而言,情況要比這複雜得多。

問題在於波拿巴主義是一個寬泛的術語。 它涵蓋的範圍很廣,從波拿巴主義的經典概念開始,基本上就是刀劍之治。

目前華盛頓的川普政府儘管有許多特殊性,但仍然是資產階級民主政府。

我們要研究和解釋的正是這些特殊性。 老實說,我們在世界歷史上找不到任何可以與之相提並論的東西,也沒有現成的定義可以套用,因此,我們只有一個選擇,那就是開始思考。

資本主義危機

偉大的哲學家斯賓諾莎對於哲學的任務如是說過,不要哭,不要笑,但要理解。 為了理解唐納·約翰·川普,我們必須撇開妖言惑眾的偽科學,說出顯而易見的事實。

首先,無論川普是什麼人,他都不是什麼擁有超能力的惡魔。 他是一個普通的凡人——就一個美國億萬富翁可以被視為凡夫俗子而言。 與歷史上任何其他相關人物一樣,他崛起的真正原因歸根結底必須與社會的客觀進程有關。

換言之,我們必須將其視為與21世紀初幾十年間世界的客觀形勢的必然聯繫。

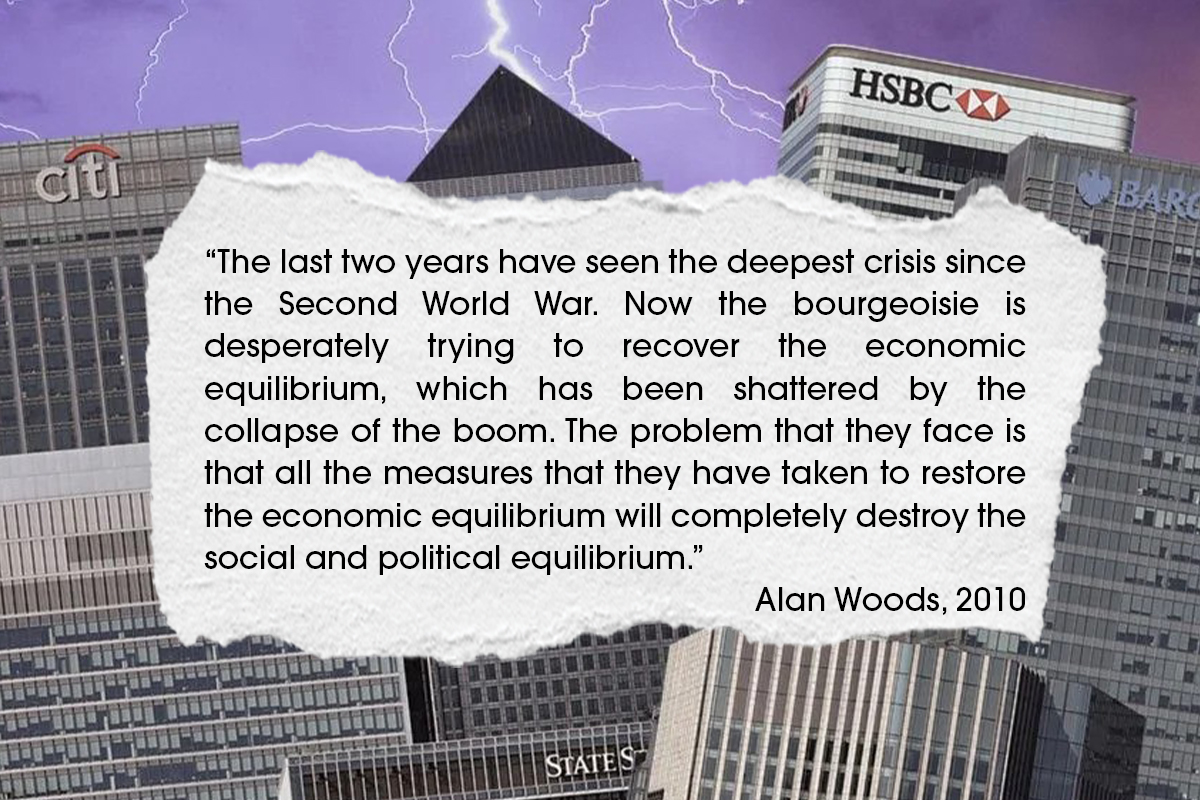

現代史上的重大轉捩點是2008年的危機,它徹底動搖了整個體系。 資本主義瀕臨崩潰的邊緣。 我清楚地記得,雷曼兄弟倒閉時,銀行家們公開表達了他們的擔憂,他們害怕幾個月內,他們就會被吊在燈柱上。

這些擔心其實是有根據的。 事實上,社會主義革命的一切客觀條件都已成熟。 只是由於國家在恐慌中採取了注入大量公共資金的措施來拯救銀行,才避免了這種情況的發生。

這與過去三十年來官方資產階級經濟學家所宣導的所有理論相矛盾。 他們一致認為,國家在經濟中不應扮演任何角色,或扮演最低限度的角色。 自由市場將自行解決所有問題。

然而,事實證明這一理論是錯誤的。 只有通過國家干預才能拯救資本主義制度。 但這又產生了新的矛盾,表現為巨額債務,最終難以為繼。

自2008年以來,資本主義制度陷入了歷史上最深重的危機。 它不斷地從一場災難走向另一場災難。 每走一步,各國政府都會採取同樣不負責任的赤字融資政策,也就是通過印鈔來擺脫困境。

短視的資本戰略家、可悲的資產階級經濟學家和更加破產的政治建制派政客們都認為,憑空而來的無限貨幣供應、取之不盡的廉價信貸、低通脹率和低利率將永遠持續下去。 但他們錯了。

這一切不過是矛盾的堆積——它們只是在為未來更深重的危機做準備。

我當時曾預言,資產階級恢復經濟平衡的所有企圖都只會破壞社會和政治平衡。 事實正是如此。

社會主義革命的客觀條件顯然已經具備。 為什麼沒有發生呢? 只因為這個等式中缺少了一個重要因素。 這個因素就是革命領導權。

整整一個時期,鐘擺在一個又一個國家急劇向左擺動。 這反映在一系列聽起來激進的左翼運動的興起上:西班牙的「我們能」(Podemos)、希臘的基進左翼聯盟—進步聯盟(Syriza)、美國的伯尼·桑德斯(Bernie Sanders),以及英國的科爾賓(Corbyn)。 但這些只能暴露左翼改良主義的局限性。

讓我們以齊普拉斯(Tsipras)為例。 希臘舉國上下都支援他抵制布魯塞爾的緊縮企圖,但他屈服了,結果是他和政黨不斷向右轉。

西班牙也有類似的情況。 「我們能」最初以非常激進的左翼形象示人。 但領導人決定 「負責任」地與社會黨結盟,結果可想而知。

在美國,伯尼·桑德斯從無到有,迅速崛起,掀起了一場顯然是在尋找社會主義替代方案的群眾運動。 他完全有機會創建一個可行的左翼替代方案,以取代民主黨和共和黨。 但最終,他屈服於民主黨的建制派,機會就這樣轉瞬即逝了。

最明顯的例子是在英國,與桑德斯一樣,傑里米·科爾賓(Jeremy Corbyn)也是憑空出現,並在一場聲勢浩大的左翼運動的推動下成為工黨領袖。 科爾賓本人並沒有創造這場運動,但他是社會中累積的憤怒和不滿情緒的參照點。

這一結果令統治階級震驚和恐懼。 他們公開宣稱,他們已經失去了對工黨的控制。 這是事實。 或者說,本應如此。

但在關鍵時刻,科爾賓卻沒有採取行動來對抗議會工黨的右翼領導層,後者在資產階級媒體的支援下,組織了一場針對他的惡毒運動。

歸根結底,科爾賓屈服於右翼,為自己的懦弱付出了代價——這其實是左翼改良主義普遍缺乏骨氣的表現。

川普和科爾賓

在這裡,我們看到了與唐納·川普的鮮明對比,後者也受到了來自建制派,包括來自共和黨領導層的嚴重攻擊。 他做了科爾賓應該做的事情。 他動員了自己的基礎,使其與共和黨舊領導層對抗,後者被迫退縮。

當然,這並不能改變川普仍然是資產階級反動政客的事實。 但必須承認,他所表現出的勇氣和決心是科爾賓所明顯缺乏的。

他還表現出對所謂的政治正確和身份政治的完全蔑視,不幸的是,左翼改良派已經完全吞下了這些東西。 這在科爾賓的競選中起到了絕對有害的作用。

當右翼以所謂的反猶主義為由攻擊他時(這一指控完全是子虛烏有),他立即退縮了。 他成了反動猶太復國主義遊說集團和整個英國統治階級的眼中釘,並很快淪為卑微的屈從者——沉迷於反動身份政治的無助受害者。

如果科爾賓像川普那樣做了,他就會迎頭痛擊反猶太主義的指控,動員他的黨員和群眾,向工黨的右翼建制派發動攻擊,對這些腐朽分子進行徹底清洗。

如果他這樣做了,毫無疑問,他就會獲勝。 但他沒有這麼做。 這使得工黨右翼得以轉入攻勢,驅逐包括科爾賓本人在內的左翼,並從上到下對黨內進行清洗。 結果是斯塔默獲勝,科爾賓主義的試驗以災難告終。

同樣的經歷一再重演。 每一次,左翼領導人都扮演了一個最可悲的角色。 他們讓自己的選民失望,把權力拱手讓給了右翼。

正是這一事實,也僅需憑這一事實就解釋了目前鐘擺向右擺動的原因。 鑒於左派的懦弱屈服,這完全是不可避免的。

讓其他人去感歎事實吧,去抱怨川普和其他右翼煽動者的崛起吧。 我們輕蔑地回答:別抱怨了。 這完全是你們自己的責任。 坦率地說,你們罪有應得。 現在,我們都必須為後果買單。

川普到底代表什麼?

讓我們從顯而易見的問題開始。 我們都同意,唐納·川普是一個反動的資產階級政客。 這一點幾乎不值一提。 我們也不必重複,共產主義者絕不支援他。

但是,在陳述這一顯而易見的事實時,我們並沒有在分析川普和川普主義現象方面向前邁出一步。 例如,說唐納·川普和喬·拜登之間沒有區別正確嗎?

他們都是資產階級政客,本質上代表著相同的階級利益,這是不言而喻的。 在這個意義上,可以說他們都是一樣的。 然而,即使是最盲目的人也應該清楚,兩人之間實際上存在著非常嚴重的差異,實際上是一個巨大的深淵。

歸根結底,兩人都是資產階級政治家,最終代表的是同一個階級的利益,但這絲毫不排除同一階級的不同階層之間出現尖銳對立的可能性。 事實上,這種衝突一直存在。

資產階級的燃眉之急是,幾十年來表面上保證資本主義成功的模式已經無可挽回地破滅了。

全球化現象曾使他們在很長一段時間內克服了國內市場的限制,但現在已達到了極限。 取而代之的是經濟民族主義的興起。 每個資本家階級都在維護自己的國家利益,與其他國家的利益對抗。 自由貿易時代讓位於關稅和貿易戰時代。

無望的懷舊者哀歎舊秩序的消逝。 但唐納·約翰·川普卻以宗教皈依者般的熱情擁抱舊秩序。 結果,他顛覆了世界秩序,令弱國憤怒和沮喪。

因此,唐納·川普就這樣引發了他昔日的歐洲「盟友們」的怒火,他們將所有的不幸都歸咎於他。 但這種局面並不是他導致的。 他只是這種情況最極端、最一貫的表現者和鼓吹者。

自由主義的破產

多年來,西方的統治階級及其政治代表一直在有計劃地兜售一種偽進步的形象,以掩蓋階級統治的現實。 他們巧妙地利用所謂的身份政治作為反革命的武器。

而「左派」由於缺乏堅定的意識形態基礎,對這些垃圾囫圇吞棗、照單全收。 這隻會讓他們在工人階級的眼中失去信譽,他們不相信工人階級的滑稽行為,斤斤計較,永遠重複所謂政治正確的陳詞濫調,而不是為工人、婦女和社會其他受壓迫階層的真正利益而戰。

因此,當唐納·川普出現並譴責身份政治和政治正確性時,他在數百萬普通人中引起反響也就不足為奇了,因為這些人的大腦還沒有被後現代主義的病態迷惑得不可救藥。

自由主義者捍衛民主嗎?

自由派對民主的看法非常奇特。 正如我們所看到的,他們支持選舉,但前提是他們支援的候選人獲勝。 如果選舉結果不符合他們的意願,他們就會立即開始大喊選舉結果不公平,暗示存在操縱選票和各種不正當行為。 通常,他們不會拿出一絲一毫的證據。

在2016年總統大選中,川普戰勝希拉蕊·柯林頓,我們看到了這一點。 川普成為美國歷史上第一位沒有公職或軍事背景的總統。

實際上,川普是一個局外人——一個與幾十年來壟斷政治權力的華盛頓現有建制派毫無關係的人。

他們將川普視為對其壟斷地位的威脅,並採取相應行動顛覆民主,推翻選舉結果。 民主黨針對川普發起了臭名昭著的「通俄門」醜聞,目的很明確,就是要把他趕下臺。

這相當於一場民主政變。 違反民主? 當然,但若是為了捍衛民主,有時必須違反民主規則,那就放手去做吧!

隨後,他們不惜一切代價阻止唐納·川普再次成為總統。 他們發起了一場名副其實的法律訴訟海嘯,旨在將他送進監獄。

從臭名昭著的「風暴」丹尼爾斯(Stormy Daniels)事件開始,到指控他在喬治亞州干涉選舉,再到海湖莊園(Mar-a-Lago)存在機密文件的問題,共有四起針對川普個人的法庭案件。

此外,還有100多起針對川普政府的訴訟。

大眾媒體被動員起來,充分利用這次攻擊。 但這完全失敗了。 每一起案件都只是為了提高他在民意調查中的支援率。 最終結果在2024年11月5日的總統選舉中顯現出來。

在1900年以來第二高的投票率下(僅次於2020年),川普贏得了77284118張選票,或49.8%的選票,這是美國歷史上第二高的得票率(僅次於拜登在2020年的獲勝)。 川普贏得了所有七個搖擺州。

這不僅是一次選舉勝利,更是一次巨大的勝利。 這也是對自由派的民主黨建制的徹底否定。

這也是對壓倒性支援賀錦麗的諂媚的媒體的一次令人震驚的回擊。 在日報中,54家支援賀錦麗,只有6家支援川普。 在所有週報中,121家支援賀錦麗,只有11家支援川普。

這該如何解釋?

川普與工人階級

值得注意的是,選票的階層構成存在差異。 賀錦麗贏得了大多數收入在10萬美元以上的選民,而川普贏得了大多數收入在5萬美元以下的選民。 因此,數百萬美國工人投票支援唐納·川普是絕對毫無疑問的。

這絕對沒有什麼特別令人驚訝或「奇怪」的地方。 川普對工人階級的吸引力是有物質基礎的。 美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據顯示,自20世紀80年代初以來,美國工人階級的實際工資要麼保持不變,要麼有所下降,尤其是隨著工作外包到其他國家。 同樣,經濟政策研究所(Economic Policy Institute)的報告顯示,自20世紀70年代末以來,中低收入家庭的工資幾乎沒有增長,而生活成本卻在持續上升。

在美國的許多城市中,存在著與拉丁美洲、非洲或亞洲最貧窮城市相似的悲慘和骯髒狀況。 與這種貧困並存的,是百年來最令人髮指的財富集中在少數人手中的現象。

然而,中產階級的「進步人士」顯然看不到這一切。 政治機構以及高薪聘請的記者和評論員們終日沉迷於身份政治的毒酒,以至於始終忽視工人階級——無論是黑人還是白人、男性還是女性、異性戀者還是同性戀者所面臨的實際問題。

一個典型的例子是,政治正確的低能兒們堅持主張使用「拉丁x」(Latinx)這樣的術語來促進性別包容性(譯註:在西班牙文內,關於人的受詞會因其指的人的性別而改變,而美國身份政治主義者則主張以x代之,消除性別受詞)。然而,根據皮尤調查公司(Pew Research)的數據,只有4%的拉美裔美國人使用這個詞,75%的人表示不應該使用這個詞。

因此,像唐納·川普這樣的右翼煽動家就有機會表達數百萬人累積的憤怒,他們認為華盛頓的自由派當權者理所當然地忽視了他們。

因此,在2024年,川普通過與黑人和拉丁裔工人階級社區建立聯繫,擴大了自己的基礎。

這就是桑德斯等「左派」背叛的直接後果,他們未能提供自由派以外的任何明確的替代方案,從而為川普等右翼煽動家敞開了大門。

事實上,直到最近,「工人階級」一詞也幾乎沒有出現在主要政黨的選舉宣傳中。 即使是最大膽的左翼人士通常也會用「中產階級」來代替。 這樣一來,美國工人階級就被一系列標籤給掩蓋到不復存在了!

也許會有這樣或那樣的例外,但毫不誇張地說,只有唐納·川普這樣一個億萬富翁、右翼煽動者,會在他的演講中聲稱捍衛工人階級的利益。 可以說,只有他一個人將工人再次置於美國政治的中心。

無需告訴我們這隻是蠱惑人心的伎倆,是沒有實質內容的空談。 我們也無需知道,川普說這些話是為了他自己的目的,而這些目的不可避免地與他所屬階級的利益相關聯。

這一點我們非常清楚。 但這完全不是重點。 一個明顯的事實是,在總統選舉中投票支援川普的數百萬工人階級並不「顯而易見」。 我們如果忽視這一事實,後果不堪設想。

川普捍衛什麼利益?

向任何有思想的人解釋我們對川普的態度應該一點也不難。 其實非常簡單。 我們認為:

這位億萬富翁捍衛的是自己階級的利益。 他所說的任何話最終都會符合他自己的利益,符合富人,也就是銀行家和資本家的利益。 因此,這些利益永遠不可能是工人階級的利益。

然而,為了獲得工人的支援,他有時會說一些在工人看來有道理的話。 當他談到工作、就業、工資下降、物價上漲時,自然會得到回應。

而他所說的一兩句話很可能是正確的。 事實上,川普曾經承認,他從桑德斯的演講中汲取了一些觀點,並用來吸引工人。

誠然,川普是一個資產階級反動政客,但這並不意味著他與其他資產階級反動政客完全一樣。 恰恰相反。 他對事物有自己的解釋,有自己的觀點、政策和戰略,這與喬·拜登和他的小團體的立場有許多根本的不同。

在某些方面,他的觀點似乎與我們的觀點不謀而合,至少在某種程度上是如此。 例如,他對烏克蘭戰爭的態度,他解散美國國際開發署,或者他反對所謂的「覺醒」。。 托洛茨基已經解釋過,資產階級政客的言論與我們自己的想法之間確實可能存在某些巧合。

1938年5月,他寫了一篇名為《學會思考——給某些極左派的忠告》的文章。

在其中,我們讀到了以下內容:

「90%的情況下,工人當然要和資產階級對著干。 但10%的情況下,他們不得不支持資產階級,但保持自己的獨立性,不信任資產階級。 無產階級的政策並不一定是資產階級政策的反面(真是這樣的話,那每個宗派主義者都能當上戰略大家); 不是的,革命黨必須在任何時候都要在內外形勢中保持自身的獨立,做出符合無產階級最大利益的決定。 這種原則在戰爭時期和和平時期都能通用。 」

即使川普說的話是正確的,他也總是從自己的階級利益出發,出於反動目的,而在這點上,我們與他完全沒有共同之處。

最重要的是,在任何情況下,我們始終強調階級立場。 因此,我們完全不能認同川普的政策。 這將是一個嚴重的錯誤。

但是,與所謂的「自由派」和「民主派」資產階級分子站在一起,哪怕只是片刻,都將是一個嚴重得多的錯誤。 事實上,這將是一種罪行,因為這些資產階級分子對川普的攻擊完全是站在反動資產階級建制派的立場上的,而川普目前正在與反動資產階級建制派開戰。

較小的惡?

一旦你對法西斯主義、波拿巴主義和所謂的對民主的威脅等指責做出讓步,你就開始進入一個滑坡,這個滑坡會把你甚至是無意識地引向小惡主義的立場。 這無疑是最大的危險。

如果說拜登政權代表著與川普相對的進步,這種說法正確嗎? 自由派們就是這樣自吹自擂的。 而所謂的左派把這套東西奉為圭臬。

他們試圖辯稱川普是民主的敵人。 但是,如果我們審視一下拜登集團的畸形行為,就會發現它是如何將對民主的蔑視進行到底的。

想想拜登對以色列襲擊加沙的所謂「堅定」支援為他贏得了「種族滅絕喬」的稱號。 他的「民主」政府公然壓制集會權,全國有數百名學生因和平抗議聲援巴勒斯坦而慘遭毆打,3200人被捕。

拜登發誓要成為「美國歷史上最支援工會的總統」,然而他卻壓制了鐵路工人的罷工權。 他承諾結束川普時代的驅逐政策,但最終驅逐的無證移民比他的前任還要多。 這樣的例子不勝枚舉。

直到最後,拜登在被自己的政黨認定為不適合擔任公職,並被取消了民主黨總統候選人資格后,仍長期堅守崗位。

即使在絕大多數選民投票反對民主黨之後,他仍繼續行使總統權力,明目張膽地進行破壞活動,損害民選候選人川普的利益,甚至將美國拖到與俄羅斯開戰的邊緣。

很難想像還有比這更公然無視民主和絕大多數美國人民的意見的了。 然而,這個匪徒和他的小集團卻繼續偽裝成民主的捍衛者,對抗所謂的獨裁威脅!

拜登和他的幫派所做的許多其他事情,比川普夢寐以求的任何事情都更具反革命性、災難性和滔天罪行。 這就是事實。 然而,我們發現左派中有人準備辯稱,「為了捍衛民主」,最好支持民主黨反對川普。

我們不應該把自己綁在一艘正在下沉的船上,相反,我們應該竭盡全力再弄出幾個窟窿。 我們的政策不是對自由派及其所謂的民主播撒幻想,而是揭露它是玩世不恭的謊言和欺騙。

在《10法國何去何從》一書中,托洛茨基解釋說,所謂的「小惡」政策不過是對工人階級的犯罪和背叛:

「工人階級政黨絕不能浪費半點力氣去拯救這個已經破產的政黨。 相反,它必須全力推動群眾脫離激進黨的影響。。 [編者註:激進黨是20世紀30年代在法國執政的自由黨。 ]」

這是對於我們當下再好不過的忠告了。 在打擊川普主義的反動時,我們在任何情況下都不能以任何方式將自己與破產的「自由派」民主黨人聯繫在一起。

找到一條通往工人的路!

過渡時期,比如我們現在所處的時期,總是會引起混亂。 我們會經常遇到各種複雜的新現象,而這些現象在歷史上並沒有明顯的先例。

為了不失去平衡,任何時候都必須牢牢抓住根本,不能被這個或那個偶然的事態發展吹偏了方向。 當前形勢的主要特點是,一方面,客觀形勢呼喚革命性的解決方案。

潛力是存在的。 但目前還沒有足夠強大的力量將這種潛力變為現實。 因此,就目前而言,它仍然只是一種尚未兌現的潛力。

群眾正在努力尋找擺脫危機的出路。 他們考驗著一個又一個政黨領袖,但很快就發現了所有現有組織的缺陷。 這就解釋了為什麼會出現普遍的政治不穩定,這種不穩定表現在選舉方面的劇烈波動上,從左到右,又從右到左。

由於缺乏左翼的任何指導,各種奇特的反常現象和川普式的江湖騙子大行其道。

它們可以迅速崛起,表達群眾的憤怒和不滿。 但與現實的接觸最終會導致群眾大失所望,使鐘擺進一步向相反的方向擺動。

如果純粹從消極的角度看待這種事態發展,那就完全誤解了形勢。 人民群眾已經絕望,急需解決他們的問題。 像唐納·川普這樣的人似乎能為他們提供他們正在尋找的東西。

我們必須理解這一點,而不能僅僅將這些運動視為「極右」反常現象。 (這是一個無可辯駁的毫無意義的短語)當然,在這些運動中會有反動分子。 但它們的群眾性表明,它們在社會中有著自相矛盾的基礎。

為了找到一條通往任何國家工人的道路,必須以他們的現狀為出發點,而不是以我們希望他們成為的樣子為出發點。 為了與工人進行對話,我們必須從現有的意識水平開始。 任何其他方法都只會導致徒勞和無能。

如果我們想與對川普抱有幻想的工人進行有意義的對話,我們就不能一開始就尖銳地譴責或指責法西斯主義之類的東西。 通過耐心傾聽這些工人的論點,我們可以在許多我們同意的事情的基礎上,再通過嫻熟的論證,逐漸引入對工人階級的利益是否真的能被一個富有的億萬富翁商人所捍衛的懷疑。

當然,在現階段,我們的論點不一定會成功。 工人階級一般不會從辯論中學習,而只會從自身的經歷中學習。 而川普政府的經歷將被證明是一個非常痛苦的學習過程。

因此,當我們與支援川普的工人交談時,我們應該採取友好的態度,認同我們能夠認同的東西,然後巧妙地指出川普主義的局限性,捍衛社會主義。 矛盾終將浮出水面。 然而,儘管如此,對川普的幻想仍將持續一段時間。

對許多真誠的工人採取好戰和敵視的態度是不會有任何結果的,這些工人出於完全可以理解的原因團結在川普的旗幟下。 這種做法既徒勞無益又適得其反,最終將一事無成。

歷史上有過許多這樣的例子:最初以極其落後甚至反動的觀點進入政治舞臺的工人,在事件的衝擊下會迅速向相反的方向發展。

1905年俄國革命之初,馬克思主義者只是極少數的孤立分子。 大多數俄國工人政治落後,對君主制和教會抱有幻想。

聖彼德堡的絕大多數工人最初都追隨積極與員警合作的加幫神父的領導。 當馬克思主義者帶著譴責沙皇的傳單找到他們時,工人們撕毀了傳單,有時甚至毆打革命者。

然而,1月9日,「流血星期日」事件發生后,這一切都變了。 撕毀傳單的工人們現在又找到革命者,要求提供武器推翻沙皇。

在美國,我們也可以舉出一個類似的例子,雖然沒有那麼引人注目,但也是一個非常典型的例子。 20世紀30年代初,一位名叫法雷爾·多布斯(Farrell Dobbs)的年輕工人初涉政壇時,是一名堅定的共和黨人。

但在經歷了暴風驟雨般的階級鬥爭后,他直接從右翼共和主義轉向了革命的托洛茨基主義,並在明尼阿波利斯卡車司機罷工中發揮了領導作用。

在美國即將開啟的階級鬥爭風暴時期,我們將在未來看到許多這樣的例子。 而現在熱情支持諸如川普之類的江湖騙子的一些工人,也會在未來事件的基礎上被爭取到社會主義革命的旗幟下。

從表面上看,川普運動似乎非常穩固,幾乎堅不可摧。 但這隻是一種視錯覺。 實際上,它是一場派系林立的運動,充滿了深刻的矛盾。 這些矛盾遲早會顯現出來。

川普的自由派敵人希望,川普經濟政策的失敗將導致廣泛的失望和支援的流失。 這種失敗是完全可以預見的。 徵收關稅已經遭到了不可避免的報復。 這最終必然反映在受影響行業的失業和工廠倒閉上。

然而,關於川普運動即將消亡的預測為時尚早。 川普喚起了千百萬人的巨大期待和希望,而這些人之前是完全不抱希望的。 這種幻想之根深蒂固,力量之強大,足以抵禦一連串的衝擊和暫時的失望。

川普惑眾的妖言需要時間才能消散。 但幻滅感遲早會來臨,工人們明白他們的階級利益沒有得到代表的時間越長,反應就會越激烈。

唐納·川普如今年事已高,即使他成功躲過了刺客的子彈,他也躲不過大自然的鐵律。 無論如何,即便可以改變規則來讓他再次競選總統,他都不太可能這麼做。

沒有唐納·約翰·川普這個人,就無法想像川普主義。 正是他的人格力量,他作為群眾領袖和煽動大師的毋庸置疑的技巧,才是將他的內部成分複雜的運動團結在一起的粘合劑。 如果沒有它,其內部存在的矛盾將不可避免地浮出水面,帶來內部危機和領導層的分裂。

范斯(J.D.Vance)似乎是唐納·川普最有可能的繼任者,但他缺乏其領導者的巨大權威和魅力。 不過,他是一個聰明人,很可能會根據事態的發展朝著各種方向發展。 我們無法預測結果。

有一條眾所周知的力學定律,即每個動作都有一個相等和相反的反應。 唐納·川普是一位極盡誇張之能事的高手。 他蠱惑人心的言辭無邊無際。 他承諾的每件事都是了不起的、驚人的、美妙的、巨大的等等。 而當失望最終來臨時,相應的,失望的程度也會無邊無際。

到了一定時候,他的運動就會按照階級界限開始分裂。 隨著工人開始拋棄他,瘋狂的小資產階級分子很可能會凝聚成一個新的、真正的法西斯主義或波拿巴主義組織的雛形。

在這種混亂的局面下,第三黨的運動將變得不可阻擋。 就其本質而言,這將是一件混亂的事情——首先出現的不一定是左翼的,甚至不一定是特別進步的綱領。 但事態的發展自有其邏輯。

許多工人在川普的試驗中鎩羽而歸,他們將尋找一個能更準確地反映他們對富人和建制派的憤怒和根深蒂固的仇恨的替代性旗幟,而這不過是他們對資本主義制度本身的本能敵意的不成熟反映。 這將把他們推向左翼。

可以預見,未來美國共產主義運動中一些最大胆、最敬業、最有自我犧牲精神的激進分子,恰恰將由那些經過川普主義的洗禮並從中得出正確結論的工人組成,這並非牽強附會。 正如我們所看到的那樣,這種發展在過去有過許多先例。

最後,我想說明一點。 我在這裡向你們介紹的並不是一個經過深思熟慮的觀點,更不是對未來會發生什麼的詳細預測。 要做到這一點,我們需要的不是馬克思主義方法,而是一個水晶球。 令人惋惜的是,現在還沒有人發明出這樣的水晶球。

根據我所掌握的所有可觀察到的事實,我提出了一個非常初步的預測,但這只能是一個有根據的猜測。 當前的形勢是一個極其複雜的方程式,有許多可能的解決方案。 只有時間才能填補空白,為我們提供答案。 歷史會給我們帶來許多瞠目結舌之事,但並非所有都是壞事。

《火花》是革命共產國際(RCI)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命共產主義」臉頁,謝謝!