啟蒙運動和史賓諾莎的革命理性論

1632年於荷蘭共和國誕生的理性主義哲學家巴魯赫·史賓諾莎(Baruch Spinoza)是啟蒙思想的偉大之父之一。誠如本文作者哈米德·阿里扎德所言,史賓諾莎的哲學——包含著唯物主義與無神論的內核——代表了同時對宗教和國家的革命挑戰。(譯者:Affroins)

啟蒙運動的時代,也被稱為理性的時代,是人類歷史上最光輝的一段時期之一。那個時代誕生了諸多思想家,他們對抗著無知、迷信和神學,在反對封建制度和教會獨裁統治的鬥爭中起到了關鍵的作用。而荷蘭哲學家巴魯赫·史賓諾莎[1]的激進哲學則在這一發展中起了相當重要的作用。

關於他的思想所造成的影響,就像是黑格爾所解釋的那樣,「史賓諾莎成為了現代哲學的一個試金石,因此這句話確實可以這樣去說:你要麼是個史賓諾莎主義者,要麼你就不是個哲學家。」[2]關於史賓諾莎思想的影響,來自於黑格爾的這些文字有著不容置疑的證明。然而,對於這位哲學家來說,哲學卻並不是一個順從的、思辨的運動。它直接關系到理解自然與社會的任務中,為了可以通過改變它們而有益於人類。

不要笑,不要哭,但要理解!

「我十分注意避免對人們的行為加以嘲笑、表示嘆惋、或給予詛咒,而只是力圖取得真正的理解。所以,對於人們的諸多激情,如愛、憎、怒、嫉妒、功名心、同情心,以及引起波動的其他各種感覺,我都不視為人性的缺席或邪惡,而視為人性的諸屬性,猶如熱、冷、風暴、雷鳴之類是大氣的本性的諸屬性一樣。這些現像盡管可能令人不快,然而卻是必然的存在,具有一定的原因,我們可以通過這些原因理解這些現像的本性。而且,對這些現像的真正理解給我們帶來的心靈上的喜悅,並不亞於對悅人耳目現像的理解。」(譯注:商務印書館,史賓諾莎文集第二卷,第226頁)[3][4]

史賓諾莎他那時代思想的卓越代表。他和其他的啟蒙運動思想家,如弗朗西斯·培根(1561-1626)、托馬斯·霍布斯(1588-1679)以及勒內·笛卡爾(1596-1650),都是歷史上的傑出人物之一,在人類努力從封建社會的陰暗泥沼中掙扎著走出來的時候,他們的學說就是前方的一盞明燈。

1697年,在他的《歷史與批判詞典》出版的時候,哪怕是公開反對史賓諾莎一元論的(即認為世界是只由一種實體,比如物質或精神所組成的一種哲學觀念)皮埃爾·培爾(1647-1706),也不得不承認「他反對任何良心的約束,同時也是掩飾的死敵。這就是為什麼他可以如此自由地去提出他的質疑以及去提及他所相信的事物。」[5]在這一基礎上,我們不妨加上一句,即他也體現了他那個時代真正的精神。

在歐洲的任何角落,史賓諾莎都因為他堅定的理性方法,以及,在想要從最基礎的層面上去尋求理解世界本質的時候,拒絕訴諸任何傳統的、情感的以及空洞的道德而聲名狼藉。當那些觀點企圖將本質的一切都解釋為是「上帝意志」的時候,他大膽地指責他們說,這不過只是在尋求一個「無知的庇護所」[6]而已。在尋求理性方法,以及只用自然來解釋自然的道路中,他不可避免地和當時的統治階級起了衝突。

革命與反革命

啟蒙運動經歷了一段文化、科學和知識上的混亂時代,它是與從大約17世紀開始,一直到19世紀的第一個十年期間,歐洲資本主義的興起同步發生的。這是一段極其動蕩的時期:包括各類戰爭、內戰、革命以及反革命。舊的歐洲政權間的內部矛盾由於資產階級的興起而惡化了。舊秩序開始變得不穩定,並且在17世紀,主要的歐洲君主政體都轉變為了專制體制,所有權力都集中在了君主統治者的手中,他們維持著舊有的、已經衰敗了的貴族與此刻正在徐徐升起的資產階級之間的平衡。

專制主義是被國教支持,無論是天主教還是新教,都是在極力保持對個人生活各方面的獨裁,包括人們的思想。法國、西班牙和神聖羅馬帝國都被戰爭和內戰所困擾——以宗教的名義戰鬥——而這導致了數百萬人的死亡。在今天的德國,三十年戰爭——理論上也是天主教與路德教之間的戰爭——造成了500萬到800萬人的死亡。

教會的力量已經深入到了社會的每一個角落。被認為與宗教相矛盾或者甚至在宗教教義中散播懷疑的書,也就是任何質疑《聖經》的權威是一種毫無疑問的真理(亦即神職人員對解讀這些教義的壟斷),都被審查、禁止和一同焚燒了。在1560年到1630年期間的整個歐洲,有80000人被指控使用巫術,這其中又有一半被處決。科學家們,例如伽利略,就為教會的審訊官所迫害。有一些人,就像是喬爾丹諾·布魯諾(Giordano Bruno),就因為與官方教義相矛盾而被燒死在了火刑柱上。

史賓諾莎一家也是受教會迫害的受害者。在西班牙阿爾布罕拉宮下令驅逐當地虔誠的猶太人的法令頒布後,他們首先就在1492年被迫離開西班牙。一開始,他們去了葡萄牙,被迫皈依天主教,並且在近一個世紀中只能秘密地進行他們的信仰。之後他們又搬去了法國,最後在荷蘭定居了下來,在那個時代,這個國家在歐洲對他們宗教的態度是最寬容的。

17世紀早期,荷蘭正處於世界第一次資產階級革命的陣痛之中,它采用了對抗西班牙統治的民族解放戰爭的形式,而這場戰爭一直從1566年持續到1609年。聯省共和國作為一個年輕的資產階級國家而為人熟知,它是多元的商業中心,並且在那時,也是資本主義工業和制造業最先進形式的發源地。它與天主教以及專制主義的鬥爭成為了整個大陸的激進思想家和革命家的主要焦點。而正是因為這樣,它自然給當時最先進的一些思想的發展提供了沃土,這其中就包括笛卡爾、史賓諾莎,以及後來的約翰·洛克(1632-1704)的作品。

出生於1632年的一個商人家庭的史賓諾莎受到了傳統的猶太教育。盡管他擅長妥拉(Torah)與塔木德(Talmud),但是他的激進觀點讓他在25歲的時候就因為特殊的法令而被逐出了猶太社區。

然而,史賓諾莎卻對別的事情更感興趣。當他還是個年輕人的時候,他就結識並且之後加入了「學者派(Collegiants)」——一個激進的基督教派,反對宗教正統、教會權威及權力,並且主張宗教的最高形式與知識寬容。之後,在哲學和科學進步的影響下,這個流派分為了兩派,其中索齊尼派(Socinian)的那一翼則呈現出了更為理性的觀點,幾乎沒有給神靈與宗教權威留下任何空間。

激進的宗教流派,例如再洗禮派(Anabaptists)、貴格派(Quakers)、批判派(Ranters)、平等派(Levellers)以及掘土派(Diggers)在整個歐洲的迅速發展,反映了舊制度的危機和群眾的革命情緒。他們中的許多人拒絕社會等級制度,比如英國革命中的掘土派甚至是完全拒絕私有制的。這樣的一些群組在1641-1649的英國內戰的偉大事件中發揮了關鍵作用,世界上的第二個資產階級革命,就以克倫威爾軍隊的勝利和專制君主的廢黜與處刑結束了。

科學革命

在封建統治階級逐漸式微的趨勢下,整個歐洲的資產階級都得到了巨大的力量。城市正在發展,貿易、制造業以及工業也緊隨其後。這一發展給予了科學革命以強大的推力。

史賓諾莎也熱切地關注著科學的發展。他自己就是一個相當有名望的鏡片研磨工人——這是一種在天文學、生物學以及化學的發展中起了重要作用的技藝——盡管並不是很順利,但史賓諾莎依舊努力地對彩虹的出現提出一個純科學的解釋。

他經常與亨利·奧爾登伯格(Henry Oldenburg),一位科學家並且是英國皇家科學學會最著名的成員通信往來,此外還有羅伯特·波義耳(Robert Boyle),現代化學以及現代實驗科學方法的奠基者之一。他同樣還與著名的丹麥解剖學家、地質學家以及古生物學家尼古拉斯·斯丹諾(Nicolas Steno)有接觸,史賓諾莎一度每天都要去參加他的解剖工作。

科學正飛速向前發展。這些進步之中最重要的就是牛頓經典力學的發展,以及天文學中哥白尼體系的勝利,它徹底推翻了地心說的觀點。

科學每前進一步都是在削弱教會的學說;一個不合理且全知全能的神在統治世界的思想,逐漸為世界是被一定的、獨立於人以外的規律所支配的觀點所代替。

舊的教義宣稱,現實是嚴格有序的,上帝在上,而君主和宗教權威則是他在世界上不容置疑的代表。反過來,地球也是宇宙的中心,太陽、月亮和星星都圍繞著他。群眾發現他們注定要忍受這一恆常的大廈所強加給他們的所有苦難。哥白尼體系的勝利對這種世界觀造成了毀滅性的打擊。

所有的這些發展都是通過實驗科學和分析的結合,也就是說,不求助於宗教聖典和牧師的解釋,是通往真理的必經之路。

理性主義的興起

科學上的革命則在哲學上找到了與之對應的東西。在英國,早期唯物主義形成了人們,就比如弗朗西斯·培根(1561-1626)和托馬斯·霍布斯(1588-1679)的經驗主義形式。經驗主義學派強調以實踐和觀察來作為所有知識的基本支撐。

同時,歐洲大陸正在經歷現代理性主義的崛起,理性主義之父,法國的哲學家勒內·笛卡爾也以他的名言「我思故我在」而聞名。笛卡爾認為理性,即系統的科學思維,就是知識的最高形式。所有現存的真理,笛卡爾都認為,它們都必須用理性來證明——即使是上帝的存在,笛卡爾也試圖用一種理性的解釋去闡述。

對教廷來說,這種言論本身就是一項重罪,堅持信仰以及《聖經》中的內容才是真理的唯一基礎,並且上帝作為最高存在,不需要任何東西來證明它自己,更別提一個門外漢的想法了。

但是笛卡爾的理性主義,由於科學的發展而逐漸堅定了下來,用於觀測事實的數學計算為這些新的理論提供了證明——並且在這一基礎上,他們也逐漸被歐洲的科學家和哲學家所接受。實際上,笛卡爾所聲稱的目標就是為科學的必然性發展出一種方法。並且盡管在笛卡爾的體系中,對上帝仍然留有一席之地,但是他的物理學同時也吸收了同時代科學界的許多不同觀點,他們將自然解釋為一種合法領域,而上帝在其中卻沒有任何作用

因此,也就不奇怪他的書在1663年被天主教堂列入禁書索引中去了,它們對官方宗教造成了威脅。甚至在荷蘭,笛卡爾的思想也是不被允許的,並且就算是笛卡爾的名字也禁止在大學的講座和辯論中被提起。

「上帝或自然」

史賓諾莎熱衷於研究笛卡爾的作品,並且接受了他那堅定的理性主義方法。萬事萬物都必須被合理地證明。然而,對於史賓諾莎來說,這同樣也適應於笛卡爾的體系。

根據笛卡爾的說法,現實具有兩重性,並且由兩種實體,即精神與物質所組成,同時它們彼此又相互獨立於對方而存在。在這裡,關鍵的進步就在於理解了物質世界是被自然法則所完全掌控的事實,但人類又可以通過科學的方法把它揭露出來。

然而,與這個合法世界相分離的只有精神,笛卡爾堅信,它們是完全獨立於物理世界以外的。這兩個現實領域的唯一交彙點應該是在人腦的松果體中,那是人類的靈魂的安息之地,一切思想的起源。但這種交彙是如何發生的,又是通過什麼機制去發生的,笛卡爾卻並沒有解釋。

史賓諾莎批判了笛卡爾二元論中的矛盾,並轉而發展了一種新的一元論學說,認為「自然界中只有一種物質」,他認為那是永恆且「絕對無限的理智」[7],這一無限、永恆,以及無所不能的物質,史賓諾莎稱之為「上帝」,同時加上「或自然」[8];所有存在,包括人的思維和靈魂,都只不過是同一實體的變體而已。因此,其實史賓諾莎的上帝實際上根本不是上帝,從這個意義上說,它就是一個至高,同時具有意識的存在,根據它自己的想法來觀察並統治這個世界。

這個上帝只不過是自然而已:無限的、自因的,同時永遠在運動之中,僅僅是依據其自身內在且永恆的規律來運行。他在他的《倫理學》中這樣寫道,「自然不為目的而行動」,並且「那永恆、無限的存在,也以其存在的同一必然性行事。」而反過來,史賓諾莎繼續道,這些自然法也可以通過我們科學和理性的思想去發現,並理解。

但是人類不能把自己與自然法隔絕開來,史賓諾莎說道,「人們相信他們是自由的,正是因為他們能夠意識到他們自己的意志和願望;然而提到關於決定他們的願望與意志的原因,他們卻不去思考,甚至在恍惚中也沒有考慮過,這是因為,他們對[這些原因][9]是全然無知的。」

根據史賓諾莎的說法,自由不是來自想要試圖去凌駕於自然法之上的思想,而是在理解之上為了人類的利益而去運用他們。這些非常先進的思想,又被現代科學多次證明了。

史賓諾莎的學說經常被描述為是一種泛神論,即一種認為宇宙是上帝表現的世界觀。但是史賓諾莎的觀點並不僅僅是這樣。很明顯可以看到,即使史賓諾莎提到了上帝,並且不間地使用了宗教術語,但是上帝在他的哲學框架中依舊是非常多余的。就像是古希腊的偉大哲學家們,史賓諾莎試圖用他自己的方法去解釋這個世界,而不借助任何超自然的力量。

在那個時代,這是哲學上的一次的徹底破裂,它立刻把史賓諾莎帶到了歐洲哲學辯論的中心,根據與他同時代的皮埃爾·培爾的說法,史賓諾莎他自己在晚年裡,就曾公開宣揚無神論。無論這是真是假,我們都不得而知。史賓諾莎在他的時代有很大的爭議,然而盡管如此,他卻依舊在如何表述自己的想法時保持謹慎,以避免最糟糕的迫害。

無論如何,無神論和唯物主義的萌芽是史賓諾莎主義的核心,這在當時是非常清楚的,並且這引起了官方對史賓諾莎作品的怒火,因此這些作品也被加入到了天主教會的禁書索引之中。

在培爾著名的《西方哲學詞典》中,最長的文章就是關於史賓諾莎和史賓諾莎主義的,它重復了在他的同時代中,史賓諾莎給人留下的印像,寫道「他是第一個把無神論簡化為一個系統,並且通過幾何學家的方法使它成為一個學說的主體,並且說它們之間相互聯系,相互影響的人。」[10]

但是史賓諾莎對於,從針對他的無神論的指控中保護自己並不感興趣,他更願意去揭露那些指責他的人:

「他尋找著奇跡的真正原因,並且渴望作為一個學者去理解自然的作品,而不僅僅是像個傻子一樣就呆呆地看著,他普遍被那些向大自然和眾神的解釋者低頭的普通人們,認為是不敬的、異端的,並且需要去被譴責的。因為這些人知道這一點:消除無知就意味著,那種對他們的論點唯一可以給予支持的,和能夠保衛他們權威的奇跡消失了。」[11]

《神學政治論》

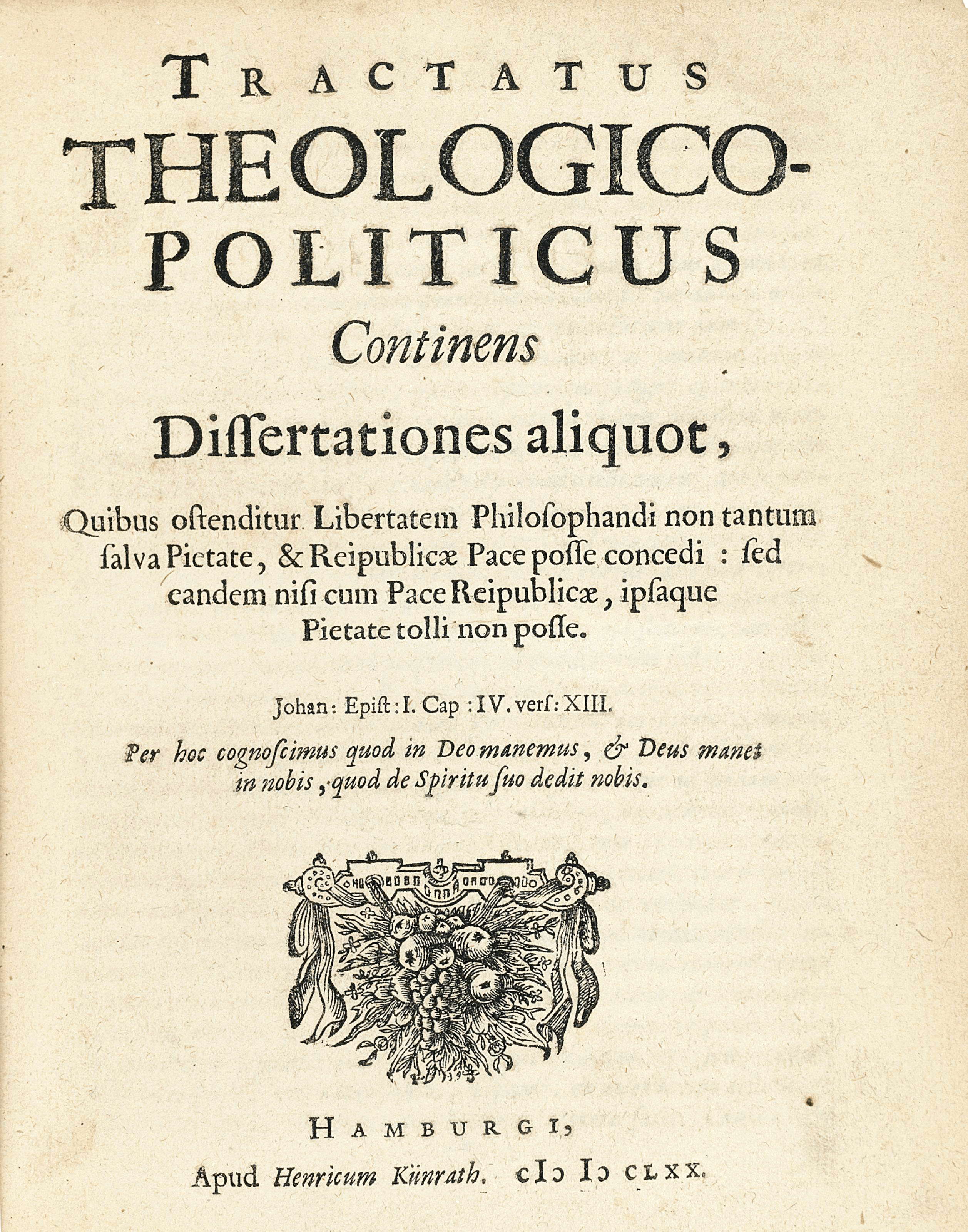

對於史賓諾莎來說,哲學並不是一個抽像和獨立於科學與政治的領域。相反,他在此基礎上得出了最激進的結論。而對此最明確清晰的表述是在他的《神學政治論》裡,而不是他的代表作《倫理學》,這本書在他活著的時候就出版了,盡管並沒有用他自己的名字。

在這本《神學政治論》中,史賓諾莎無情地批判了迷信,尤其是有組織的宗教。在那個時候,《聖經》、《摩西五經》以及其他的宗教聖典都由權威的官方機構頒布,他們要求,要像奴隸一樣無條件地服從這些上帝最直接的話語,盡管這些內容只是基於神職人員的解釋。

史賓諾莎向這種方法宣戰。他堅持,這些經文是完全的歷史文獻,僅僅只反映了特定時期的法律與道德價值觀念。「解釋《聖經》的方法」他說道,「與解釋自然的[正確]方法不僅沒有區別,而且還是完全一致的。」[12]這完全打破了過去的一切傳統——本質上,史賓諾莎要求的是一種對《聖經》的唯物主義解釋。

從《政治學》的第一段中,史賓諾莎就毫不留情的指出,一切迷信的根源都是因為人們對於他們自己的命運缺乏理解和控制。他接著又解釋了迷信是如何被統治者拿來維持他們的統治的。但是為達到此目的,他們就必須先用奢華的建築、晦澀難懂的儀式、各式各樣的服裝以及傳統來掩蓋這種迷信。換句話說,史賓諾莎所揭露的是作為化妝舞會欺瞞群眾的有組織的宗教騙局。

然後他直接將這一行動與君主制的政府聯系了起來:「這可能確實是君主政府的最高秘密,而且是絕對必要的,他們使人們受到蒙騙,並且用似是而非的宗教名義來掩飾足以使他們動搖的恐懼,讓他們為奴役而戰鬥就像是為了自己的解脫一樣,並且他們並不認為,只是單為了一個人而拋灑熱血、犧牲自己是一種恥辱,反而將此看作是一種無上光榮。」[13]

這些有力的陳述中所包含的勇氣與清晰與當今大學哲學中的那些自負的胡話形成了鮮明的對比。史賓諾莎遠遠地超過了他的時代,揭露了階級社會的一個基本因素:即為了維持統治,統治階級不僅需要國家和軍隊,而且,同樣重要的是,他們需要一個強大的機構,如教會,去傳播它的意識形態,並且還可以再加上我們的學校以及媒體等等。因此,他的哲學就成為了對統治階級以及它以下所有機構的一個公開控罪。

關於預言家、預言和奇跡

史賓諾莎系統性的閱讀了《聖經》和《妥拉》,並且指出了它們所包含的一切矛盾。他只依據文本,就把猶太教和基督教中所謂的預言家給駁斥為了人,「沒有比別人更為完美的頭腦,但倒是有比別人更為生動的想像力。」[14]這其中唯一的例外,他聲稱,就是耶穌,他被史賓諾莎定義為是一個倫理學的哲學家,而不是一個超自然的存在。

根據史賓諾莎的說法,這些預言家從本質上來說,只不過是政治家,而耶穌則只是一個哲學家,他只是用一種被他們稱之為「預言」的,那種能夠給人留下深刻印像的神秘語言去說服他們的同胞,從而建立一種社會和道德規範。但考慮到這些法令只適用於與此相關的歷史時期,史賓諾莎繼續說道,除了在《啟示錄》中最普遍的道德價值以外,我們從中其實學不到什麼東西。

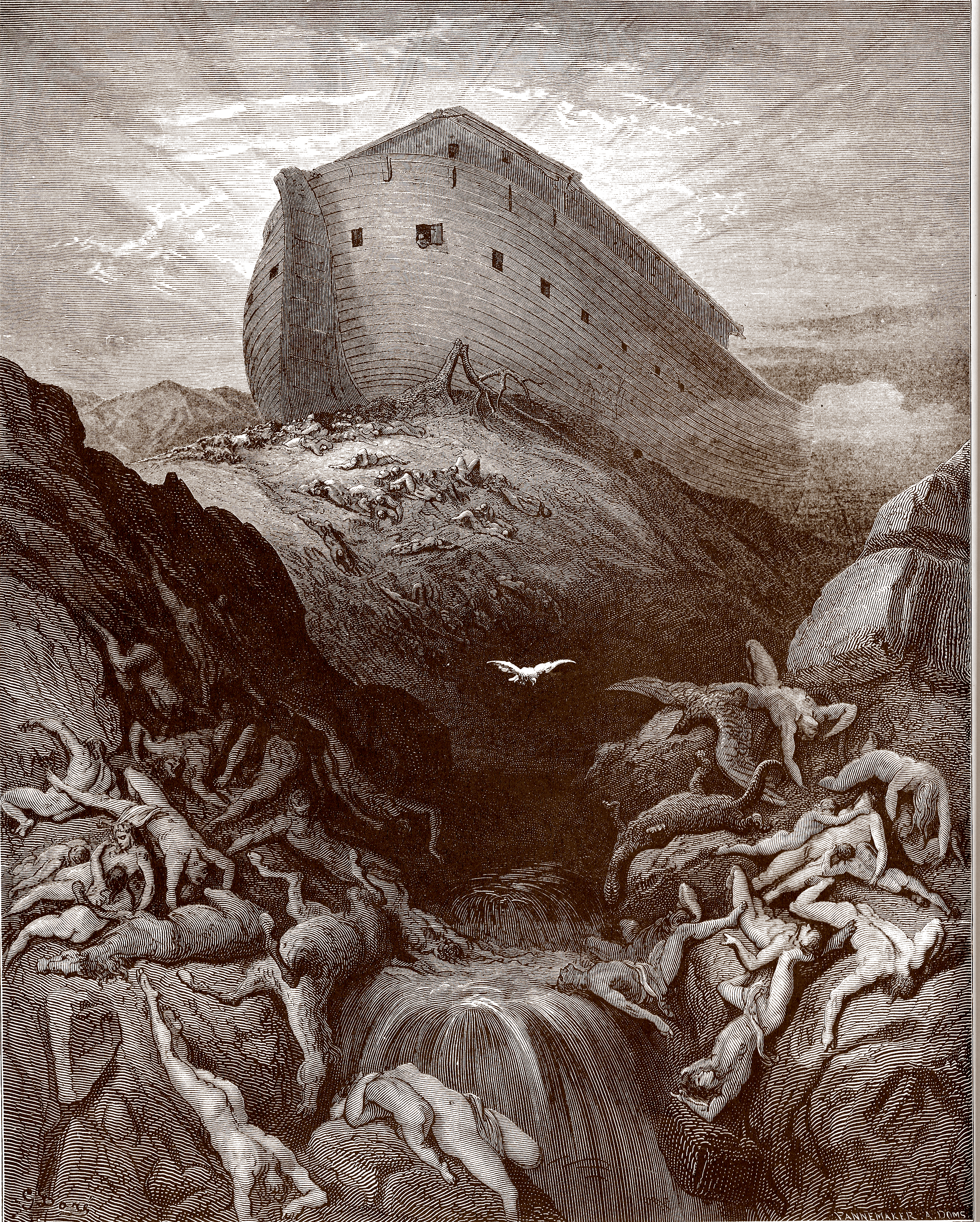

史賓諾莎攻擊的另一個要點是所謂的奇跡或者說上帝存在的證據。他拒絕承認這些說法在其中有任何的真實,並且堅持《聖經》所提到的,就像奇跡,只不過是人們在當時還尚且不能解釋的自然現像而已。

「同樣,若是猶太人對於任何現像難以了解,或不明其原因,他們就說那現像與上帝有關。所以暴風就說是上帝的譴責,雷和閃電是上帝的箭。因為他們認為上帝把風閉在他的洞(他的倉庫)裡;所以與希腊的風神伊由拉斯只是名詞上的差別。同樣,奇跡說是上帝的作品,因為是特別神奇。當然實際上所有天然的事物都是上帝的作品,其發生完全是由於他的力量。埃及的奇跡,《詩篇》的作者稱之為上帝的作品,因為希伯來人在奇跡中獲得了平安,這是他們所不曾希冀的,所以特別認為稀罕。」(譯注:商務印書館,《神學政治論》)[15] [16]

事實上,在書的後面,史賓諾莎把摩西分海的故事解釋為了「刮了一整夜的強東風」,而不是什麼神的干預。

在仔細地閱讀這些經文的內容後,史賓諾莎總結道,除了道德價值和社會規範以外,我們從中學不到任何東西,並且即使是這些規範,史賓諾莎聲稱,也僅僅適用於當時特殊的歷史情況。最終,他又總結道,給我們留下來的所有能使用的就只有《聖經》中最基本的道德信息,即人們應該「就像是愛他們自己一樣,熱愛他們的鄰居」[17],然而,即使是這一史賓諾莎所保留下的最後一種經驗,也正是這種有組織的宗教組織所忽略的:

「我常怪自誇信從耶教的人,以仁慈、欣悅、和平、節用、博愛炫於眾,竟懷憤爭吵,天天彼此憎恨。這倒是衡量他們信仰宗教最好的標准。」(譯注:商務印書館,《神學政治論》,第4頁)[18] [19]

言論與思想的自由,世俗主義與民主

史賓諾莎的批判擊中了由神職人員所統治的君主獨裁的心髒。根據教會的法令,《聖經》是絕對真理與最高權威。但是根據史賓諾莎的說法,這一真理無論是在《聖經》裡還是在教會中都找不到,但卻可以從自然中去習得。

從這裡開始,史賓諾莎就想要同時挑戰神職人員的作用與特權了,他爭論道,它的一切官方權力都應該被剝奪。並且堅定地捍衛著政教的完全分離與普世的「哲學自由」[20]:

「因此每個人都有義務完全按照他們自身的想法,而不是依靠別人的決定來生活,他們沒有任何義務承認任何人是裁定者或是宗教的合法捍衛者。」[21]

他還認為,民主共和國是一個國家最好的形式,即使是公民軍隊都比雇佣軍更可取,因為統治者更容易用後者來壓制群眾的意志。

《神學政治論》是一顆重磅炸彈,它震驚了整個歐洲。事實證明,盡管這本書甚至在荷蘭都被廣泛禁止,但依舊有大量的副本被保存了下來。

史賓諾莎因他的無神論與革命的觀點而聲名狼藉,他直接站在了基督教、猶太教及中世紀哲學總體的對立面上。實際上,直到18世紀,針對宗教統治,他都一直是最傑出的批判者。

整個歐洲大陸的激進學說都熱切地接受著史賓諾莎的思想與理論,並且在阿姆斯特丹,史賓諾莎成為了最重要的領袖之一,如果不是最傑出的無神論學說中的領袖的話。根據史賓諾莎學派的學者喬納森·伊斯雷爾(Jonathan Israel)的說法,史賓諾莎的思想不僅是在知識界,更是在廣泛的歐洲社會中為人所知。這使得史賓諾莎成為了現有秩序中的一切捍衛者所攻擊的主要目標,即使直到他生命的最後,史賓諾莎對他自己所提出的批判都沒有絲毫動搖,堅定地忠實於自己的想法。

領先於時代

史賓諾莎的哲學思想遠超於他的時代,其中許多理論甚至直到幾個世紀之後才被科學證實。當然,他對「上帝或自然」的概念是摸棱兩可的,並且,在他的著作中也包含了主流學術傳統的結尾。一些現代學者想要借此來駁斥他,說他是一個唯心主義與傳統主義者,這就說明他們其實並沒有領會史賓諾莎在思想史上所代表的那種震撼。在歷史上,這並不是第一次,即新的思想是在舊的修辭的框架下被提出的——尤其是,當背離這種修辭就可能會帶來一些致命結果的時候。但不可否認的是,史賓諾莎的所有作品都洋溢著一種強大的無神論和唯物主義的戰鬥精神。

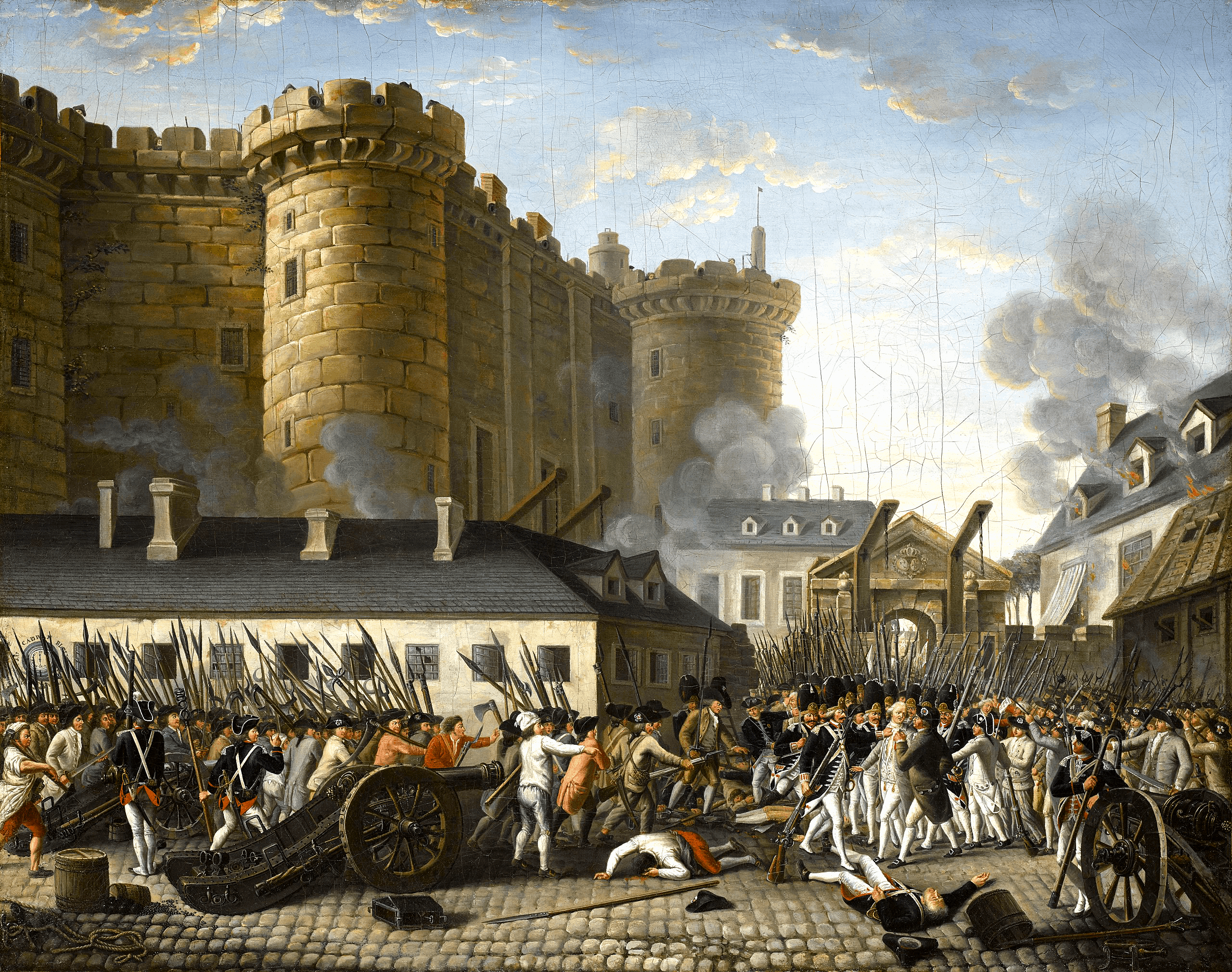

與他的哲學直接相對的是,史賓諾莎的政治著作同樣具有革命性。在大約一個世紀期間,他的觀點被認為是世俗主義和自由思想的最好也是最具系統性的例子。在這一點上,他預料到了,並且在一定程度上啟發了18世紀的法國哲學家,而他們則在偉大的法國大革命中起著至關重要的作用。

敢於求知!

德國哲學家伊曼努爾·康德(Immanuel Kant)曾經用一句名言總結了啟蒙運動:敢於求知!他接著又這樣說道:「軍官說:『不要爭辯!去操練!』稅吏說:『不要爭辯!去納稅!』牧師說:『不要爭辯!去信仰!』」[22]

然而,啟蒙運動的哲學家們拒絕盲目服從這些話。用笛卡爾的話來說,他們把「懷疑一切」作為他們的任務。這是與目前被那種憤世的懷疑主義所感染的現代學術界截然不同的一種方法,在現代學術界中,一切的真理都消失了,只留下空洞的懷疑。而啟蒙運動思想者的方法則正相反,他們要求社會中一切已建立的信仰都要有一種理性與科學的解釋。並且通過這樣做,他們奠定了為讓人類社會往更高質量水平發展前進的科學與文化的基礎。這與一場革命無異。

思想領域的革命,是反對封建主義社會革命的關鍵部分,這些勇氣與智慧並存的思想者們,通過打破官方的意識形態,在啟發整個歐洲的革命趨勢中都發揮了極其關鍵的作用。

而面對這些不朽且光輝的發展,我們現代所謂的那些哲學家卻回應以一種冷嘲熱諷的敵意。米歇爾·福柯,當代學術思想的顯貴之一,曾經這樣寫道「我們必須要把自己從『支持或反對啟蒙運動的思想枷鎖中解放出來。』」其他的人則更進一步地加深了他們的攻擊。在大學的像牙塔和學術出版的封閉花圃中,他們遠離現實生活,啟蒙運動被描述為了一種最大的罪惡。非常遺憾的是,他們並沒有從啟蒙運動的「理性」中找到一種終極真理,後現代主義者們攻擊科學與理性思想的概念,就像是他們譴責所有的那些不能把人類的問題一下子全部解決的革命一樣的。

對於這些人,任何關於進步的討論本身就是反動的。他們指出啟蒙運動思想這裡或那裡的不足,或者是「理性的時代」並沒有根除壓迫的事實,來爭辯說,因此資產階級革命,雖然有許多巨大的成就,但其實根本沒有前進多少,甚至還可能從野蠻落後的、迷信以及群眾普遍無知的封建社會那裡倒退了一步。但是在任何革命中,都沒有一條中間道路,如果有誰想要試圖找到這樣的一條路,那他很快就會發現,自己其實是處在現有秩序的陣營中的。我們的後現代主義者也不例外:在他們所有的「理性」中,他們都將自己放在啟蒙運動與資產階級革命的對立面——即反動的那一側。恩格斯在很久以前就回答了這些譴責:

「以往的一切社會形式和國家形式、一切傳統觀念,都被當做不合理的東西扔到垃圾堆裡去了;到現在為止,世界所遵循的只是一些成見;過去的一切只值得憐憫和鄙視。只是現在陽光才照射出來。從今以後,迷信、偏私、特權和壓迫,必將為永恆的真理,為永恆的正義,為基於自然的平等和不可剝奪的人權所排擠。

我們現在知道,這個理性的王國不過是資產階級的理想化的王國;永恆的正義在資產階級的司法中得到實現;平等歸結為法律面前的資產階級的平等;被宣布為最主要的人權之一的是資產階級的所有權;而理性的國家、盧梭的社會契約在實踐中表現為而且也只能表現為資產階級的民主共和國。十八世紀的偉大思想家們,也和他們的一切先驅者一樣,沒有能夠超出他們自己的時代所給予他們的限制。」(譯注:《馬克思恩格斯選集》,《反杜林論》,第57頁(1972年5月第一版)[23]

啟蒙運動標志著嶄新的資本主義社會的開端,在當時,這是社會最先進的形式。它也是人類向前邁進的巨大一步。在資本主義之下,文化、科學與技術欣欣向榮,並且達到了一個前所未有的高度。它發展了擁有改變社會並且足以帶領整個人類擺脫貧困與苦難的潛力的生產力。當然,不用說,這在這個體制之下是不可能的。

今天,資本主義已經走進了死胡同。它變為了進步與科學文化發展的巨大障礙。然而同時,極少數人過著奢侈的生活,而大多數人卻要為了生計奔波。資產階級早期是站在理性主義、經驗主義以及唯物主義的基礎之上的。它發展科學、哲學和文化;換句話說,它促進了啟蒙。但是在今天,它正日益轉向無知;非理性的學說,例如後現代主義與實證主義,已經成為了企圖對它自身的存在做出合理解釋的重要手段。

革命的責任現在落在了工人階級的肩上,不止是資本主義,就是階級社會也要連著一起推翻。就像是所有的革命一樣,無產階級革命的一個組成部分就是思想鬥爭:一場唯物主義的,反對統治階級的反動唯心主義宣傳以及對在學術殿堂裡的大祭司們的鬥爭。換句話說,真理又一次成為了革命的武器,這次則是反對資產階級。

在這場鬥爭中,我們馬克思主義者可以自豪地宣稱我們擁有啟蒙運動最好的革命傳統,拒絕對那個時代的,那些無畏的思想者的後現代主義者們的誹謗。馬克思主義建立在資產階級革命所有最先進的思想之上,科學的大量進步與工人階級的經驗又豐富與發展了它。

我們的鬥爭不是為了階級社會的新形式,而是為了從階級社會的鐐銬中實現人類的解放。我們為了人類的明天而戰鬥:對任何階級社會來說都是必要的無知面紗是可以撕下來的,並且總的來說,人類只要以普遍的啟蒙、科學與技術為基礎,就可以在地球上建立一個自己的天堂。

注釋

[1] 巴魯赫是史賓諾莎的猶太教名。然而隨著他被阿姆斯特丹的猶太社區驅逐之後,他就把自己的名字改為了本尼狄克(Benedictus),一個與「降福」同義的拉丁名字。

[2] 黑格爾,《哲學史演講錄》第三卷,勞特利奇與開根·保羅出版社,1874年,第283頁。

[3] 史賓諾莎,《政治論》,《史賓諾莎全集》,哈科特出版公司,2002年,第681頁。

[4] 譯注:商務印書館,史賓諾莎文集第二卷,第226頁

[5] 培爾,《歷史與批判詞典》,鮑伯斯-美林公司,1965年,第290頁。

[6] 史賓諾莎,《倫理學》,《史賓諾莎全集》,哈科特出版公司,2002年,第241頁。

[7] 史賓諾莎,《倫理學》,《史賓諾莎全集》,哈科特出版公司,2002年,第221頁。

[8] 同上,第321頁。

[9] 同上,第239頁。

[10] 培爾,《皮埃爾·培爾的歷史與批判詞典(Dictionnaire Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle)》。努韋勒出版社(Nouvelle Édition),第十三卷,1820年,第421頁——我們的翻譯。

原文:「Je crois qu’il est le premier qui ait reduit en systeme l’atheisme, et qui en ait fait un corps de doctrine lie et tissu selon les manieres des geometres。

[11] 史賓諾莎,《倫理學》,《史賓諾莎全集》,哈科特出版公司,2002年,第221頁。

[12] 史賓諾莎,《神學政治論》,劍橋大學出版社,2007年,第98頁。

[13] 同上,第6頁。

[14] 同上,第27頁。

[15] 譯注:商務印書館,《神學政治論》原文

[16] 同上,第24-25頁。

[17] 同上,第102頁。

[18] 譯注:商務印書館,《神學政治論》,第4頁

[19] 同上,第7頁。

[20] 同上,第195頁。

[21] 同上,第206頁。

[22] 康德,《對於此問題的答案:什麼是啟蒙?(An answer to the question: What is enlightenment?)》,《實踐哲學》,劍橋大學出版社,1999年,第18頁。

[23] 福柯,《什麼是啟蒙?》,《福柯讀本(The Foucault Reader)》,萬神殿圖書公司(Pantheon Books),1984年,第45頁。

22] 恩格斯,《社會主義:烏托邦和科學》,《馬克思主義經典著作(The Classics of Marxism)》第一卷,好紅書(WellRed Books),2013年,第39頁。

[23] 譯注:《馬克思恩格斯選集》,《反杜林論》,第57頁(1972年5月第一版)