中國:鞍鋼憲法實現了工人民主嗎?

(按:本文發佈於《布爾什維克》雜誌Telegram頻道:https://t.me/bolshevik_red)

「十九世紀的社會革命不能從過去,而只能從未來汲取自己的詩情。它在破除一切對過去的事物的迷信以前,是不能開始實現自身的任務的。」《路易·波拿巴的霧月十八日》中的這段話放在二十一世紀的中國,一點也不過時。

中國的勞苦大眾和被壓迫者在1949年迎來了他們有史以來最偉大的一次勝利,徹底將糾纏了這片廣袤的土地和生活在其上的百姓數千年之久的地主階級扔進了垃圾桶,同時也將近代以來高高在上地壓榨著這落後國家的帝國主義和資本家無情掃除。至此,階級社會的所有壓迫階級終於被一掃而空。現在擺在掙脫了枷鎖的無產者面前的,似乎就是沒有任何壓迫、人人各盡其能、物質逐漸豐裕富足的誘人前景。

事情本應是這樣發展的。

然而,在革命成功後的七十多年裡,無產階級不僅沒有建立起馬克思和列寧反覆強調的工人民主,用草根群眾機構接管並自行運作社會,反而親眼見證新的政府寄生蟲蠶食和浪費他們懷著滿腔熱血創造出來的巨大財富,一次又一次地親歷號稱要帶來群眾管理權利的群眾運動,但因為缺少革命的領導,結果卻加重了官僚機構獨裁和向資本主義的腐化。最後,他們用生命拚搏出來的革命果實被可悲地摧毀了,私有制、僱傭勞動和商品生產(也就是資本主義)又回到了中國大地上,淳樸而缺乏經驗的工人階級面對這樣的攻擊潰不成軍。公有制和計畫經濟一去不返,鬥爭必須從頭開始。

為什麼向資本主義的倒退會發生?誰應該為此負責?在中國的左翼群體中,被廣為接受的說法是以鄧小平為首的「走資派」背叛革命,恢復了資本主義生產關係,而在這種究責說法的另一側,則是認為領袖毛澤東生前「堅決」站在廣大人民群眾這邊,曾多次與「走資派」進行「鬥爭」,奈何總是出現神秘的各類問題,未能成功。

這種神秘主義的說法很容易推出這樣的結論,即毛澤東推行過真正的工人民主,基層工人有政治自由,甚至能監督和管理生產。但凡是經歷過那個時代的工人,甚至是那些做過特權階層的幹部,都很清楚這不是真相。這種結論實際上是落魄於派系鬥爭中的中共黨內史達林派所傳播的,徹頭徹尾的謊言。但是在今日之左翼中,由於資料稀缺和政治迷信,這種謊言卻頗有受眾。

這種說法,本身是不符合史實的,更是自相矛盾的。一個簡單的反題就能指出這一點:如果毛澤東真的希望推進工人民主,那麼為何反對官僚主義的鬥爭一直失敗?——如果毛派不願意指出毛澤東和整個官僚體制本身的反動,這恐怕就離不開打不死的「走資派」蟑螂他們神蹟一般的干預了。但是單單指出這種說法不言自明的謬誤還不夠,為了幫助進步青年和工人們學習工人民主的內涵,以及我們現在要怎麼在資本主義中國建立工人民主、過渡到社會主義,則需要更具體的例子展示。本文將以有名的「鞍鋼憲法」為例展開,以紮實的歷史材料,呈現毛澤東時代中國真正的政治生態,「破除一切對過去的事物的迷信」。

什麼是工人民主?

為了對「鞍鋼憲法」和毛澤東據說曾做過的其他反對官僚主義的努力進行公正的評價,我們首先要重申被史達林主義者無恥地扭曲了的馬克思和列寧真正的國家學說,以及這種國家學說必然引出的對工人國家從資本主義過渡到社會主義的指導。

國家政府是階級矛盾不可調和的產物,這意味著它是階級社會固有的附屬物之一。過去的統治階級,無論是奴隸主、封建主還是資本家,都依靠這個強大而殘暴的機器來鎮壓被壓迫階級的反抗,保證自己對被壓迫者的剝削可以延續下去。也正因如此,一旦階級社會要開始消亡,整個社會的絕大多數公民都要參與管理時,這種為少數統治多數而生的特殊機器就完成了它全部的歷史使命,失去了存在的必要。具體地來說,一些最明顯的例子,就是像常備警察、秘密警察、法律、法院、監獄等強制機構;他們在自行運作整個社會的廣大群眾面前,是最沒有意義存在的。

可是國家的最終消亡並不是一蹴而就的,舊的國家機器被打碎了,在一個新的歷史時期取而代之的是公社式的,非原來意義上的「半國家」。這是因為無產階級剛剛掌握政權時,他們還將要面對佔少數的殘餘的資產階級的殊死反抗,這個時候半國家還要發揮它最後的作用:鎮壓少數者的反抗,並且以社會的名義佔有全部生產資料,從而徹底消滅私有制和資產階級存在的基礎。為了這個目標,的確應該反對立即廢除半國家的幻想,並立刻動員無產階級去學習如何管理經濟與政治生活。

這一表述得非常清楚的觀點在接下來的幾十年裡遭到了驚人的歪曲。在蘇聯和中國,本應漸漸消亡的國家機器反而空前地增強了:官員長期坐在衣食無憂的位子上,工人階級卻拚命地工作,沒有任何參與管理的精力,也根本無權對官員的任免持聽筒出意見。即使如此,經濟也沒有持續高速增長,而是伴隨著駭人聽聞的浪費和特權漸漸失去了氧氣——巨大成就的一大部分被官僚侵吞或是揮霍了。對此,官方馬克思主義的發言人聲稱:社會主義已經建成了,而且在社會主義社會中,階級矛盾將比革命前更加尖銳,所以國家機器的保留和加強仍是十分必要的。

好極了,「偉大的無產階級革命家」們!請看看列寧怎麼在《國家與革命》裡敘述國家的消亡:

鎮壓資產階級及其反抗,仍然是必要的。這對公社尤其必要,公社失敗的原因之一就是在這方面做得不夠堅決。但是實行鎮壓的機關在這裡已經是居民的多數,而不像過去奴隸制、農奴制、僱傭奴隸制時代那樣總是居民的少數。既然是人民這個大多數自己鎮壓他們的壓迫者,實行鎮壓的「特殊力量」也就不需要了!國家就在這個意義上開始消亡。大多數人可以代替享有特權的少數人(享有特權的官吏、常備軍長官)的特殊機構,自己來直接行使這些職能,而國家政權職能的行使愈是全民化,這個國家政權就愈不需要了。 (粗體為筆者所加)

當國家已經以社會的名義佔有了生產資料,並將居民的多數(無產階級)武裝起來,從而斷絕了資產階級在這片土地上重建舊的生產關係的一切可能,官員革命家先生們,請問這時候保留國家機器,是準備繼續鎮壓誰?你們是否想表達:為了把水燒開,我們應該首先把水放進冰箱裡?列寧同志所說的,是要讓居民的多數來構成實行鎮壓的機關,也就是讓無產階級的水分子「運動」起來,積極地參與到管理的事務中去,才能使工人階級不再作為被壓迫者,自發而沸騰地建設無階級的共產主義。而官老爺怎麼說的呢?他們卻恬不知恥地告訴無產階級:請一直蜷縮在生產的本分裡,保持你們保持冷靜,做好水的本分,讓我們來操控國家機器吧;儘管水分子不運動不加熱,但總有一天水會變成蒸汽的!

試問,這些「革命家」這樣地令無產階級與管理社會的工作隔絕,究竟要怎樣才能使無產階級勝任直接管理政權?答案是否定的。這是南轅北轍的錯誤組織方法,無產階級根本不可能在無從學習如何行政的條件下進行真正的專政,正如我們永遠無法用冰箱燒出一壺開水一樣。

健康的過渡處理程序與之恰恰相反,掌握了生產資料的無產階級在革命後應該做的,是立刻去拾起過去統治階級不允許他們習得的行使政治職能、管理經濟生產的能力,讓自己成為合格的「統治階級」。沒有這樣的權利和能力,社會主義建設就根本無從談起。

對此,列寧在《國家與革命》中裡已經提出了很詳細的政治要求,涉及專政時期的工資均等、選舉、任免權等等方面。關於經濟要求,我們只要說明計畫經濟是要克服資本主義生產方式的矛盾,消滅市場的無政府狀態,即由工人階級自己控制社會化的生產力,決定生產的結構就夠了。這些要求無一例外需要工人階級對社會生活的廣泛參與權和管理權,概括地說來就是「工人民主」,民主最廣泛最徹底的形式。

「可是,工人民主是必要的嗎?計畫經濟真的不需要官僚了嗎?」沒錯,在健康的基礎上,它確實是不需要的。計畫經濟處理的經濟生活越複雜,就越需要更多的管理人員參與。在官僚獨斷的基礎上,擴張的不會是一般工人階級的權力,而是整個官僚階層的擴張以及其帶來的混亂。這就像資本主義越發展,越陷入自身矛盾引發的危機,就越會發現國家政府的干預不可或缺;而計畫經濟越發展,越複雜,就越會發現官僚階層和國家機器是越不重要的、前者甚至是必不可要的。正如泰德·格蘭特在1967年用蘇聯的例子解釋的:

只有工作現場的工人才能消除浪費和不合理的現象。黨的領導人自己也知道,只有工人保持警惕,才能防止舞弊、偷竊和混水摸魚──但是他們永遠不會做的一件事就是鼓勵工人監督生產。歷史上沒有哪個特權集團不經鬥爭就放棄了自己的地位。為了獲得所有的好處他們幹盡了荒唐的嘗試,卻不顧忽略對基層的管理人員進行檢查的危險,他們主導了官僚機器最怪誕、最荒誕的膨脹。計畫員負責計畫組織的工作;一位輕率的蘇聯教授已經計算出計畫隨著生產的平方成長而成長,到1980年,整個人口都將不得不成為計畫員!會計師被雇來檢查工廠內其他會計師登載的帳目;如今,有多達100萬名會計師在蘇聯境內數十個准獨立審計機構中工作。為了保護公有制經濟不被個人掠奪,蘇聯僱用了超過200萬名警衛和看守人員,是人口為蘇聯四分之一的英國的相應人數的30倍。如果再加上數以百萬計的國家組織和委員會,工廠、礦山、農場和其他機構的經理和董事,再加上龐大的常備軍,再加上無所不在的警察、巡邏隊、秘密警察和便衣特務的滲透網路,再加上在國家、聯邦共和國和地區各級為所有這些機構執行的大量不必要的文書工作,我們可以模糊地浪費大量人力來浪費大量無法量化的生產;其唯一的效果就是使經濟堵塞,直到接近止步不前。

既然明確了工人民主在過渡時期的至關重要的作用,那麼便可以回到本文的主題:鞍鋼憲法是否實現了工人民主?是否讓工人階級接管了政治、擁有生產上的硬性決策權?

鞍鋼憲法的提出和落實

鞍鋼憲法常常被作為毛時代中國存在真正的工人民主的佐證,受到毛主義者的頌揚,並以此反駁「毛時代工人不能對不合理的規章制度和犯錯的領導幹部進行強制的糾正」之類的「污衊」。那麼不妨將它的實際內容和落實情況與列寧的綱領作一番比較。

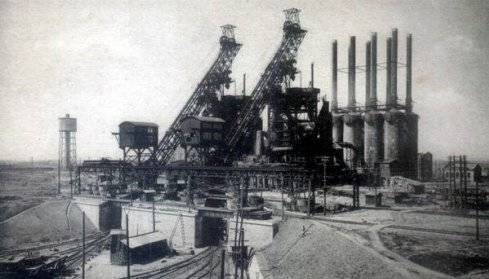

所謂鞍鋼憲法,具體指的是大躍進時期由鞍山鋼鐵公司總結出的一套企業管理的基本經驗,即《關於工業戰線上的技術革新和技術革命運動開展情況的報告》。這份報告本身不長,也比較容易提煉出要點:堅持政治掛帥,加強黨的領導,發動群眾開展技術革新和技術革命,要求各級領導親臨生產第一線。對此,毛澤東在對《報告》的批語中做出批示,提出了「兩參一改三結合」——即幹部參加勞動,工人參加管理,改革不合理的規章制度,工人、幹部和技術人員三結合——的企業管理方針。

細細考察這些要點便不難發現,發動群眾參與管理這一看上去像是在強調工人民主的中心思想,始終被牢牢限定在「技術革新、技術革命」的框架中,沒有一個字提到生產的決策權,更不用說政治民主。各級領導確實要親臨生產一線、參與勞動、推廣工人在生產中得出的經驗和創新,可是這恰恰說明了領導幹部仍然處在最終決策的位子上。

領導職位的任免與工人有關嗎?沒有。決定要不要聽取工人的建議、採納工人的經驗的是誰?仍是領導幹部。那麼如果領導不想聽取這些建議,這些工人盡心盡力地挖掘,並總結出來的生產經驗,和深惡痛絕的「不合理的規章制度」,工人是否可以強制要求他採納,以有效提高勞動生產率、消滅浪費和不協調的現象?「不可以,」黑龍江省(「兩參一改三結合」的發源地)的省委書記歐陽欽把這個方針的本質說的更加明朗:「幹部的主要任務是從事管理及其它工作,工人的主要任務則是生產」。(1959年5月22日,「黑龍江省委書記歐陽欽在省工業六級幹部會議上的報告」,《中共黑龍江省委員會重要檔案彙編》,1989年版,黑龍江省檔案館)

這誠實的表述將鞍鋼憲法與列寧的工人民主綱領之間的鴻溝毫無保留地暴露出來了。要讓自己成為統治階級的工人階級,決不能沒有對生產和政治選舉的絕對控制,也唯有這樣的控制,才能讓最堅決執行工人決議的人處在管理的職位上,消滅延誤、浪費,把最好的成果最快、最完整地應用到現實的生產中去。與之相比,鞍鋼憲法可以簡單地歸結為一定程度上的技術民主(這部分也得看領導臉色),根本都稱不上整體的經濟和政治民主。工人「有權」獻計獻策或表達不滿,但是接不接受就完全是領導的事情了。

然而,即使鞍鋼憲法是這樣一份被重重閹割的工人民主章程,只為工人階級留下單薄的技術權力,單純而勤勞的中國工人階級還是為這張空頭支票歡欣鼓舞很長一段時間,爭先恐後對工藝規程、操作規程和勞動組織、生產組織等方面做出改良,乃至包攬考勤、記錄、計畫、工具、材料與質量檢驗;黨和國家振臂一呼,各種各樣的技術創意便山呼海嘯般湧來。在「風暴眼」鞍鋼,眾多文化夜校與技術訓練班改善了工人素質;上級誘導與生產突進,使陶醉情緒瀰漫於高爐車間……

可是每當工人階級自發的巨大創造力,和自己控制生產過程的無盡潛能從等級制企業的每一個毛孔爆發出來,他們又緊接著被黨委會議上冷冰冰的禁慾主義說教壓制回去——「工人的業餘時間大量地被侵佔,所以工人得不到休息,許多廠礦的會議是無限制的,業餘活動或者業餘學習是強制的」。(1955年6月29日,「全總黨組關於工會工作和工礦企業中存在的有關群眾的問題和我們的意見」,《建國以來中共中央關於工人運動檔案選編》,中國工人出版社,1989年版)一切犧牲和物質的匱乏都是應該的,既要摒棄「可恥」的個人主義,又要努力工作、奉獻自己,領導們如是說。

主觀性的烈焰再熾熱,在冰冷貧乏的物質事實面前也是要熄滅的。鞍鋼憲法包裹著美妙的糖衣,內裡卻是對生產的最末端極其吝嗇的讓步。一旦遇到官僚與工人之間不可踰越的權力溝壑,鞍憲就失去了它全部的效力。

人民當家作主的童話

鞍鋼憲法的無力僅僅是毛時代中國官僚政治的一個切面,它在政治和經濟結構層面並沒有對工人階級做出任何讓步。那麼當時的經濟和政治生活具體是怎樣的呢?

要在一篇文章裡事無鉅細地寫出一整個時代中國人社會生活的全部方面是不可能的,也是不必要的,但我們可以從最能夠奠定社會主義基礎的幾個必要條件去考察。筆者在這裡直接選用了列寧在《國家與革命》中強調的幾個無產階級接管國家時的重要措施:廢除常備軍;一切公職人員完全由選舉產生並完全可以撤換;取消支付給官吏的一切辦公費和一切金錢上的特權,把國家所有公職人員的薪金減到「工人工資」的水平;把代表機構由清談館變為「工作」機構。

必須承認,對於一個還存在大量前資本主義問題的落後國家,要立刻百分百地達成這些條件是不現實的。但是能不能儘可能地縮小現狀與綱領之間的差距,無疑能夠說明過渡是否在朝著正確的方向前進。現在我們先來看看建國後的工資制度:

1951年12月,中央人事部公佈29級制《暫行工資標準》:最低與最高等級分別是21.20元和403.09元(相差18倍)。1952年2月啟動供給制(食品、衣服和津貼)改革,新版津貼的兩極差距從原有的8.58倍漲至27.5倍。1955年7月,中央推行30級工資制;在北京地區,最低與最高定額分別是20.88元和649.60元(相差30.1倍)。在北京機關,正副總理享受一級待遇(月薪644.0元-517.5元不等),勤雜工位於鏈條末端(33.0元-23.0元)。而1955年的工資制度一直持續到1985年。

不難看出,工資的等級鮮明的特點不僅沒有減弱,反而隨著時間推移變本加厲。一旦工人的工資似乎有點高了,官僚們就開始大呼小叫「工資標準規定高了一些,這是很大的缺點,應該改正」,「工人的實際生活水平比農民高一點是必要的,但不要高那麼多。平均主義要不得,高低懸殊也要不得」,但不管怎麼降低工資,總之和幹部們是無關的。相比之下,列寧時代的蘇俄雖然出於無奈必須向某些專業人員妥協,但是工資的上下限比例還是被牢牢控制在4:1左右。這時再看這段話,又是多麼的諷刺:

資本主義文化創立了大生產——工廠、鐵路、郵政、電話等,在這個基礎上,舊的‘國家政權’的大多數職能已經變得極其簡單,已經可以簡化為登記、記錄、檢查這樣一些極其簡單的手續,以致每一個識字的人都完全能夠勝任這些職能,行使這些職能只須付給普通的‘工人工資’,且可以(應當)把這些職能中任何特權制、‘長官制’的痕跡剷除乾淨。

工資制度尚且如此,更不用提幹部住房條件與普通工人的巨大差距了。便是在這樣的物質基礎上,「人民群眾直接參加生產勞動(主要是體力勞動)而一般地難於直接行使管理權力」,那麼何來選舉產生公職人員並可以隨時將之替換?一次又一次官僚內部的清洗活動打擊了一部分貪婪的官僚,但是整個靠盤剝無產階級的經濟成果、剝奪其政治權力而存在的官僚階層還是永遠騎在窮苦百姓的頭上。

這樣的政治生態中,指望人民代表大會成為一個真正的工作機構就是純粹的幻想。雖然官僚仍然需要憑藉經濟的增長來換取無產階級對他們的信任和支援,還不至於如同資產階級議會那樣選出完全的空談者來鎮壓無產階級。但是,要期待他們採取科學的過渡到社會主義的手法管理國家,可以為了無產階級的利益放棄自己的特權,甚至讓無產階級評判他們的政績,就完全不現實了。波拿巴主義的害蟲已凌駕於社會之上,與構成這個社會基石的無產階級徹底異化了。

由此看來,列寧和馬克思為防止官僚主義膨脹,並使得工人國家健康地向社會主義過渡而提出的基本條件,中國的「革命家」們不僅沒有做到,甚至從未想過要去接近!「人民當家作主」這一信誓旦旦的保證,曾是那麼催人淚下,讓飽受資本家欺凌的中國工人感激涕零,卻終究不過是個童話。務實的工人階級總有一天要從這幻夢裡醒來,毫不留情地摧毀編織這可恥謊言的寄生階層,走向真正的革命。

健康地向社會主義過渡!

「人民是歷史的創造者」、「人民當家作主」、「人民民主專政」,天花亂墜的字眼矇蔽了上世紀沒有受過馬克思和列寧的革命理論教育的、青澀的中國工人階級。他們一邊誓死捍衛這個來之不易的紅色政權,一邊在長年累月的犧牲和匱乏中越來越感到疲憊和不安——如此努力地為革命工作,將經驗和靈感毫無保留地獻給生產,為什麼數十年過去,工人階級生活水平的提升卻微乎其微,而領導們那邊肉眼可見的浪費和奢靡卻得寸進尺?每當偉大領袖提出要敲打黨內的腐化分子,清理革命的隊伍,工人階級都為之歡欣鼓舞、揭竿奮起,然而官僚機構中提出的「造反」,往往很快便調轉槍口對準敢於要求政治民主、親自掌握國家政權的進步工人,將群眾禁錮在安全的界限內。

最後,最大的反動還是來了,工人階級只能目瞪口呆地看著同一個黨心安理得地重建私有制和資本主義生產關係,美其名曰「誰不發展經濟,誰就要下台」,卻同時引發規模驚人的下崗潮。

名為改革開放的資本主義反動已經成為既定的事實,過去一代工人階級為之付出了巨大的犧牲,官僚獲得了階段性的勝利。然而今天,一個新生的無產階級正在統治中國的威權資本主義逐漸衰落的背景下成長起來,他們有青春,也有未來,將要重新擔負起把資本主義的過時的生產方式從中國大地上清除,並超越自己的前輩的歷史任務——之所以是超越,是因為他們要完成過去一代工人階級沒有做到的事情,即用真正革命的、科學的方法讓屬於工人的國家過渡到社會主義。

筆者在「什麼是工人民主」一節中已經詳細地闡述過工人民主對過渡時期無產階級專政的意義,這份被列寧反覆強調的綱領正是從階級社會過渡到無階級社會的唯一可能的途徑。它精確而無情地破除了籠罩著毛澤東時代官方馬克思主義和過渡學說的迷霧,將可恥、虛偽的官僚特權階層的真面目暴露在年輕的工人階級眼前。受過更好的教育,又有更高政治素養的新生工人階級必將「破除一切對過去的事物的迷信」,在中國建立從前未有過的馬克思主義革命傳統。

階級鬥爭每一天都在迅速地加劇,新的革命時代就要到來。正如馬、恩所說:工人階級的解放應該是他們自己的事情。工人們,打碎沉重、腐朽的國家機器,用你們的廣泛的群眾組織代替它;然後學會管理自己的社會,掃除一切企圖騎到你們頭上的寄生蟲,從而健康地向社會主義過渡!

《火花》是國際馬克思主義趨勢組織(IMT)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命社會主義」臉頁,謝謝!

一群托派鼠辈,连大陆的原教旨主义者水平都不如,还狺狺狂吠什么反对斯大林主义,真是滑天下之大稽哈哈