文明、野蠻和馬克思主義的歷史觀

(編按:艾倫·伍茲的這篇最初寫於20年前的文章,縱觀了人類從野蠻到文明社會的發展。在後現代寫作中,歷史似乎是一連串本質上毫無意義、無法解釋的隨機事件或意外。但仔細觀察就會發現其內部清晰的發展規律,可以追溯到人類社會的最早時期。對這些基本規律的理解,對任何對改變世界有濃厚興趣的人來說都是至關重要的。)

據說,美國汽車大亨亨利·福特(Henry Ford)曾說過「歷史就是廢話」(「History is bunk」)。對於那些不熟悉錯綜復雜的美國俚語的人來說,bunk這個詞意味著廢話——而廢話意味著沒有意義的東西。這條並不優雅的短語充分表達了近年來已經聚集起來的一種觀點。福特汽車公司著名的創始人進一步完善了他對歷史的定義,將其描述為「只是一個又一個該死的事件」。誠然,這是看待歷史的一種方式。

同樣的想法被後現代主義熱潮的支持者表達得較為優雅(但也同樣錯誤),有些人似乎將其視為有效的哲學。實際上,這個想法並不新鮮。很久以前,偉大的英國歷史學家愛德華·吉本(Edward Gibbon),即《羅馬帝國衰亡史》(The Decline and Fall of the Roman Empire)的作者就表達了這一觀點。用吉本的一句名言來說,歷史「單純是人類的犯罪、愚蠢和不幸的記錄」。(吉本,第一卷,P. 69)

歷史在這裡被看作是一連串的隨機事件或意外,本質上毫無意義,無法解釋。它不受任何我們可以理解的規律所支配。因此,試圖理解它將是一項毫無意義的工作。這種論調的一個變種是現在在一些學術界非常流行的觀點,即社會發展和文化的高級和低級形式是不存在的。他們聲稱不存在「進步」這種東西,他們認為這是19世紀時被維多利亞自由主義者、費邊社會主義者和卡爾·馬克思所推廣而遺留下來的老式觀念。

這種對歷史進步的否定是資產階級在資本主義衰退階段的心理特征。它忠實地反映了這樣一個事實:在資本主義體制下,進步確實已經達到了極限,並有可能出現倒車。資產階級及其知識分子代表很自然地不願意接受這個事實。此外,他們本質上也無法認識到這一點。列寧曾經說過,一個在懸崖邊上的人是不講道理的。然而,他們朦朧地意識到了真實的情況,並試圖通過完全否認進步的可能性來為他們的體制的僵局找到某種理由。

這種想法已經深入到意識中,甚至被帶到了非人類進化的領域。甚至像曾提出了辯證性的「間斷平衡論「並改變了人們對進化觀點的斯蒂芬·傑·古爾德(Stephen Jay Gould)如此傑出的生物學家也認為,在進化過程視為從低級到高級的進展是錯誤的,因此必須將微生物置於與人類相同的水平。從某種意義上說,所有生物都是相關的(人類基因組已經確鑿地證明了這一點),這是正確的。人不是全能者的特殊創造,而是進化的產物。將進化視為一種宏偉的設計也是不正確的,其目的是創造像我們這樣的生命(目的論——來自希腊語的telos,意思是目的)。然而,在拒絕一個不正確的想法時,沒有必要走到另一個極端,導致新的錯誤。

這不是一個接受某種與神的干預或目的論有關的預設計劃的問題,但很明顯,自然界固有的進化法則事實上決定了從簡單的生命形式發展到更復雜的形式。最早的生命形式已經包含了所有未來發展的雛形。我們無須求助於任何預設的計劃,就可以解釋眼睛、腿和其他器官的發展。在某個階段,我們得到了中樞神經系統和大腦的發展。最後,隨著智人的出現,我們到達了人類的意識。物質意識到自己的存在。從無機物發展出有機物(生命)以來,沒有比這更重要的革命了。

為了取悅我們的批評者,我們也許應該加上從我們的觀點出發這句前提。無疑,如果微生物能夠有一個觀點,它們可能會提出嚴重的反對意見。但我們是人,必須通過人的眼睛看問題。而且我們確實斷言,進化實際上代表了簡單的生命形式向更復雜、更多變的生命形式的發展——換句話說,就是從低級生命形式向高級生命形式的進步。反對這樣的表述似乎有點毫無意義,不是科學的,而只是學究的。當然,這樣說並不是要冒犯微生物,畢竟它們存在的時間比我們長得多,而且如果資本主義體制沒有被推翻,它們可能還會笑到我們滅絕以後。

文化與帝國主義

如果為了不冒犯微生物和其他物種,我們就不被允許提及較高和較低的生命形式的話,那麼我們更不被最新的「時尚論點」允許斷言野蠻人代表了比奴隸制更低的社會和文化發展形式——更不用說資本主義。辯稱野蠻人擁有自己的文化等於什麼也沒說。從第一批人類生產石器開始,說每個時期都有自己的文化是正確的。這些文化直到最近才得到充分的重視,這當然是事實。資產階級總是傾向於誇大某些文化的成就,詆毀其他文化。這背後是那些試圖奴役、統治和剝削其他民族的人的既得利益,並將這種壓迫和剝削掩蓋在文化優越性的虛偽外衣之下。

在這面旗幟下,西班牙北部的基督徒(順便說一下,是野蠻的哥特人的真正後裔)摧毀了灌溉系統和伊斯蘭教的Al-Andaluz的美妙文化,並繼續摧毀阿茲特克人和印加人豐富而繁榮的文化。在同一旗幟下,英國、法國和荷蘭殖民主義者系統地奴役了非洲、亞洲和太平洋地區的人民。他們並不滿足於將這些民族淪為最惡劣的奴隸,他們不僅被剝奪了他們的土地,還被剝奪了他們的靈魂。基督教傳教士完成了由士兵和奴隸主開始的工作,剝奪了人民的文化特性。

所有這些都是事實,而我們有必要以應有的尊重和愛戴來對待每個民族的文化。每一個時期,每一個民族,都為人類文化的偉大寶庫增添了一些東西,這是我們的集體遺產。但這是否意味著一種文化與其他文化一樣好?這是否意味著我們不能斷言,在最早的石斧(其中一些顯示了非凡的審美意識)和米開朗基羅的大衛雕像之間,看不出有任何藝術上的進步?換句話說:難道我們就不能談論人類歷史的進步了嗎?

在邏輯學中,有一種眾所周知的方法,即通過將論證進行到極致而將其降低到荒謬的程度。我們在人類學、歷史學和社會學的某些現代趨勢中看到了類似的東西。一個眾所周知的事實是,資本主義下的科學越是接近研究社會就越是不科學。所謂的社會科學根本就不是真正的科學,而是掩蓋不住的為資本主義辯護的企圖,或者至少是詆毀馬克思主義的企圖(兩者其實都是一回事)。誠然,過去所謂的人類學家竭力通過詆毀落後種族的文化來為奴役他們辯護。但現在,當某些學校試圖把棍子彎到另一邊的時候,情況也沒有好到哪裡去。

帝國主義故意淡化甚至否認非洲、亞洲等地的「落後民族」的文化,這是非常正確的。英國親帝國主義的詩人吉蔔林(Kipling)(《叢林之書》(The Jungle Book)的作者)稱他們為「沒有法律的低等品種」。這種文化帝國主義無疑是試圖正當化數百萬人的殖民奴役的辯解。同樣,過去所有最野蠻和不人道的行為,與我們所謂的「文明」資本主義體制及其對應的帝國主義對人類造成的恐怖相比,都顯得微不足道。

一個可怕的悖論是,人類越是發展其生產能力,科學和技術的進步越是驚人,世界上大多數人口的痛苦、飢餓、壓迫和苦難就越大。這一事實甚至被現行制度的支持者所承認。但他們沒有做任何事情來糾正它。他們也不能這樣做,因為他們拒絕承認,人類社會目前所處的僵局的原因正是他們所捍衛的制度。但是,不僅僅是資產階級拒絕得出必要的結論。許多自認為是左翼和激進派的人也是如此。例如,有一些善意的人堅持認為,我們所有問題的根源是科學、技術和工業的發展,如果我們回到前資本主義的生存模式,那將是一件好事。

維多利亞時代的人對歷史有著非常片面的看法,他們認為歷史是一種勝利的征程,是一種不可阻擋的朝上進步和啟蒙的征程——當然是由英國資本主義領導的。這種想法也為帝國主義和殖民主義提供了便利的理由。「文明」的英國人帶著《聖經》(還有一些戰艦、大炮和火槍)前往印度和非洲,向無知的當地人介紹西方文化的美好。那些對英國(還有比利時、荷蘭、法國和德國)文化的精髓缺乏熱情的人,很快就被子彈和刺刀「教育」了。

如今,資產階級的心態完全不同。面對越來越多的資本主義全球危機的證據,他們陷入了對未來的不確定性、悲觀主義和恐懼的情緒。關於人類進步的必然性的老歌似乎與這個時代的嚴酷現實很不相稱。「進步」這個詞本身就喚起了一種憤世嫉俗的譏諷。這並不是偶然的。人們開始了解到這樣一個事實:在21世紀的第一個十年裡,進步確實已經完全停止了。但這僅僅反映了資本主義的僵局,它早已耗盡了其進步的潛力,成為人類進步道路上的一個巨大障礙。在這個程度上——也只有在這個程度上——我們可以說,世界是沒有進步可言的。

這並不是我們第一次看到這種趨勢。在羅馬帝國滅亡之前的漫長衰落時期,在許多人看來,世界末日即將來臨。這種想法在基督教中特別強烈,它構成了《啟示錄》(天啟)的全部內容。人們真的相信,世界末日即將來臨。事實上,即將結束的只是一種特殊的社會經濟制度——奴隸制,它已經達到了極限,無法像過去那樣發展生產力。

類似的現像在中世紀晚期也可以看到,當時流行著同樣的想法:世界末日。大量的人加入了苦行遍歐洲的鞭笞教派,鞭打和折磨自己以贖回人類的罪過,為審判日做准備。在這裡,即將結束的不是世界,而是已經失去作用的封建制度,並最終被崛起的資產階級所推翻。

然而,一種特定的社會經濟形式已經超過了它的歷史作用,成為人類進步的反動障礙,這並不意味著進步是一個毫無意義的概念。它並不意味著過去沒有進步(包括在資本主義下),也不意味著未來不能有進步——一旦資本主義被廢除。因此,一個乍看起來非常合理的想法,原來是對資本主義的一種變相的辯護,反對社會主義。對這種想法作出哪怕是最小的讓步,都是放棄一貫的革命立場而陷入反動立場。

歷史唯物主義

社會是不斷變化的。歷史試圖對這些變化進行編目,並試圖對其進行解釋。但支配歷史變化的規律是什麼?這種規律是否存在?如果它們不存在,那麼人類歷史將是完全不可理解的,正如吉本和亨利·福特所認為的那樣。然而,馬克思主義者並不以這種方式對待歷史。正如生命的進化有其固有的規律可以解釋,並且首先由達爾文,而在最近的時代,由遺傳學研究的快速發展解釋。同理,人類社會的進化有其固有的規律,由馬克思和恩格斯的學說得到解釋。

那些否認任何支配人類社會發展的規律具有存在的人,總是從主觀和道德主義的角度來對待歷史。像吉本一樣(但沒有他的非凡才能),他們對無意義的暴力、「人對人的不人道」等等無休止的景像唉聲嘆氣。取而代之的是科學的歷史觀,我們得到的是牧師的觀點。然而,我們需要的不是道德說教,而是理性的洞察力。在孤立的事實之上,有必要分辨出廣泛的趨勢,從一個社會體系到另一個社會體系的過渡,並找出決定這些過渡的基本動力。

將辯證唯物主義的方法應用於歷史,可以立即看出,人類歷史有其自身的規律,因此,我們有可能將其理解為一個過程。不同社會經濟形態的興衰,可以從它們發展生產資料的能力或能力方面得到科學的解釋,從而推動人類文化的發展,提高人類對自然的統治。

馬克思主義認為,人類社會幾百萬年的發展代表著進步,但這從來都不是像維多利亞時代的人(他們對進化有著庸俗和不辯證的看法)錯誤地想像的那樣,以直線方式進行的。歷史唯物主義的基本前提是,人類發展的最終來源是生產力的發展。這是一個最重要的結論,因為只有這樣才能使我們得出一個科學的歷史概念。

在馬克思和恩格斯之前,大多數人認為歷史是一系列沒有關聯的事件,或者用一個哲學術語來說,是「偶然」。對此沒有一般性的解釋,歷史沒有內在的規律性。一旦人們接受了這個觀點,歷史事件的唯一動力就是個人的作用——「偉人」。換句話說,我們只剩下對歷史進程的理想主義和主觀主義觀點。這就是烏托邦社會主義者的立場,盡管他們對現有的社會秩序有巨大的洞察力和深刻的批評,但他們未能理解歷史發展的基本規律。對他們來說,社會主義只是一個「好主意」,因此可以在一千年前或明天早上都可能被構想到的東西。如果它在一千年前就被發明了,人類就可以免去很多麻煩了!

正是馬克思和恩格斯首次解釋道,從根本上說,所有人類的發展都取決於生產力的發展,從而將歷史研究置於科學的基礎之上。因為科學的首要條件是,我們能夠超越具體事物,得出一般規律。例如,早期的基督徒是共產主義者(盡管他們的共產主義是烏托邦式的,以消費而不是生產為基礎)。他們早期的共產主義實驗毫無結果,也不可能有結果,因為當時生產力的發展並不允許發展真正的共產主義。

近來,在一些「左派」知識界,否認歷史上存在進步也成為一種時尚。在某種程度上,這些傾向代表了對我前面提到的那種文化帝國主義和「歐洲中心主義」的健康反應。一種人類文化被說成是和其他文化一樣有效。通過這種方式,歐洲的進步知識分子覺得他或她在某種程度上「補償」了我們的祖先對前殖民地人民進行的系統性強姦和掠奪——當然,這種掠奪一直持續到今天,雖然有不同的偽裝。

這些人的意圖可能是值得稱贊的,但他們的前提是完全錯誤的。首先,對於亞洲、非洲和拉丁美洲數以百萬計的被壓迫和被剝削的人民來說,得知他們的古老文化現在被歐洲知識分子重新發現並受到後者的高度尊重,這是相當冷酷的安慰。現在需要的不是像征性的姿態和術語上的激進主義,而是在世界範圍內開展反對帝國主義和資本主義的真正鬥爭。然而,為了使這場鬥爭取得成功,它必須有一個堅實的基礎。成功的先決條件是為馬克思主義理論進行不懈的鬥爭。當然,有必要正本清源,與各種種族主義和帝國主義的偏見作鬥爭。但在與不正確的思想作鬥爭時,必須防止走得太遠,因為正確的思想在被推到極端時就會變成它的反面。

人類歷史不是一條不間斷的進步線。在上升線的旁邊,還有一條下降線。在歷史上有一些時期,由於不同的原因,社會被拋在後面,進步被打斷,文明和文化被破壞。羅馬帝國滅亡後的歐洲就是這種情況,這一時期至少在英語中被稱為黑暗時代。最近,一些學者有一種改寫歷史的傾向,以便以更有利的方式介紹野蠻人。這不是「更科學」或「更客觀」,而是簡單的幼稚行為。

錯誤的命題法

最近,英國電視台第四頻道開始了一個名為《野蠻人》的三段影集,由人類學家和《石器時代的失落文明》(Lost Civilisations of the Stone Age)一書的作者理查德·魯德利(Richard Rudgley)主持。在觀看了關於入侵不列顛群島的日耳曼部落——盎格魯人和撒克遜人的系列節目的第二部分後,筆者已經能夠對魯德利的中心論點形成一個相當好的理解。他認為,他們留下了一個比他們所征服的社會更加文明的社會。魯德利認為:「羅馬帝國對奴隸制的依賴被一個更公平的社會所取代,在這個社會中,工藝和手工藝技能受到鼓勵和重視。」

人們普遍認為,羅馬人留給英國的是一個文明的社會,後來被黑暗時代入侵的野蠻部落所殘害。但魯德利斷言事實並非如此:「在我了解黑暗時代的過程中,我發現我所珍視的許多東西都有其根源——不是羅馬文明,而是野蠻人在羅馬帝國的廢墟上建立的世界。」

魯德利得到了一份驚人的發現:撒克遜人知道如何造船——而且是快速的船。他認為,野蠻人給這些海岸帶來了真正巨大的才能和工藝。他說:「他們的技能是巨大的。你只要看看當時的一些金屬制品、木制品和珠寶就知道了。」但是,羅馬人不僅知道如何建造船只,還知道如何建造道路、水渠、城市和其他許多東西。魯德利忽略了一個微不足道的細節,那就是這些東西被野蠻人破壞或任其荒廢,這導致了貿易的災難性中斷,生產力和文化的發展急劇下降,倒退了一千年之久。

他贊許地引用了制劍專家赫克托·科爾(Hector Cole)的話,他說:「撒克遜的劍匠是專家。他們比日本人早600年就開始制作結構化的刀刃」。這一點是毫無疑問的。這一時期的所有蠻族部落都是制造戰爭的專家,並通過像熱刀切開黃油一樣切開羅馬人的防線來證明這一點。帝國後期的羅馬人甚至開始模仿野蠻人的一些軍事技能,采用匈奴人完善的短弓。但這些都不能證明野蠻人的發展水平與羅馬人相當,更不能證明他們的發展水平更高。

魯德利解釋說,盎格魯人和撒克遜人進入英國的渡海活動並不是由戰士領導的大規模入侵,而是由尋找新定居點的和平移民組成的小團體。在這裡,他把兩件事無望地混為一談。毫無疑問,野蠻人的確在尋找可以定居的領土。五世紀各民族大規模遷移的原因可能是多種多樣的。一種說法是,氣候的變化提高了現在荷蘭和德國北部沿海地區的海平面,使這些土地不適合居住。一個更傳統的觀點是,他們受到了從東方遷移過來的其他部落的壓力。很可能是這些因素和其他因素的結合。一般來說,這種大規模遷移的原因可以歸入歷史事故的範疇。重要的是它們在歷史上產生的結果。而這恰恰是目前存在爭議的地方。

羅馬人和野蠻人之間的最初接觸不一定是暴力性質的。幾個世紀以來,東部邊境的貿易量相當大,這導致生活在帝國附近的那些部落逐漸羅馬化。許多人成為雇佣兵,在羅馬軍團中服役。第一個進入羅馬的哥特人領袖阿拉里克(Alaric)不僅曾是羅馬的士兵,而且是一名基督徒(盡管是阿裡烏派的那種)。還可以相當肯定的是,第一批進入英國的撒克遜人是和平的商人、雇佣兵和定居者。羅馬軍團離開後,他們被羅馬化的英國「國王」Vortigern邀請進入英國,這一傳統表明了這一點。

但在這一點上,魯德利的分析開始崩潰了。他完全忽略了文明國家與野蠻人之間的貿易問題,這種貿易無一例外地與海盜、間諜和戰爭有關。蠻族商人會仔細記錄與他們接觸的國家的實力和弱點。如果有弱點的跡像,「和平」的商業關系就會被武裝隊伍跟進,以尋求掠奪和征服。閱讀《舊約聖經》就可以看到,這正是牧民/游牧民族的以色列部落與古代迦南人之間的關系,他們作為文明的城市民族,站在更高的發展水平上。

羅馬人站在比野蠻人更高的文化水平上的論斷可以很容易地通過以下事實來證明。盡管野蠻人成功地征服了羅馬人,但他們自己卻相當迅速地被吸收,甚至失去了自己的語言,最後說的是拉丁語的方言。因此,為現代法國命名的法蘭克人是一個日耳曼部落,講一種與現代德語有關的語言。同樣的事情也發生在入侵西班牙和意大利的日耳曼部落身上。

這個規則的一個明顯的例外似乎是,入侵英國的盎格魯人和撒克遜人沒有被更先進的凱爾特羅馬不列顛人所吸收。英語基本上是一種日耳曼語(後來從11世紀開始摻入了諾曼法語)。事實上,英語中源自凱爾特人的詞彙數量微不足道,而西班牙語中卻有非常多的阿拉伯詞彙。其原因是,在西班牙的阿拉伯人站在一個遠高於征服他們的講西班牙語的基督徒的文化水平上。唯一可以想像的解釋是,盎格魯-撒克遜的野蠻人(魯德利先生認為他們是非常善良、和平的人)一定對凱爾特人實行了種族滅絕政策,他們在血腥的征服戰爭中奪取了凱爾特人的土地。

感性還是科學?

因此,我們可以制定一條堅定的規則:一個入侵的民族,如果其文化水平低於被其征服的民族,最終會被被征服者的文化所吸收,而不是反過來。有人可能會反對說,發生這種情況是因為入侵者的人數相對較少,但這是經不起推敲的。首先,正如魯德利自己所認為的,在這些大規模的遷徙中,涉及的人數非常多,事實上是整個民族。其次,有許多其他的歷史例子證明了相反的情況。

入侵印度並建立了莫臥兒王朝的蒙古人,一直持續到英國人征服印度,他們完全被更先進的印度生活方式所吸收。在中國也發生了完全相同的事情。然而,當英國人征服印度時,他們並沒有被本土文化所吸收,相反,正如馬克思所解釋的那樣,他們完全粉碎了經受了數千年的印度舊社會。這怎麼可能呢?只因為資本主義體制發展迅速的英國,站在比印度更高的發展水平上。

我們當然可以說,在英國人到來之前,印度人的文化發展水平非常高。雖然歐洲征服者把印度人看成至少是半野蠻人,但事實並非如此。在非常古老的亞洲生產方式的基礎上,印度文化達到了驚人的水平。他們在藝術、雕塑、建築、音樂和詩歌領域的成就是如此輝煌,甚至引起了大英帝國更有文化的代表的欽佩。

同樣可以對所謂文明的英國人通過欺騙、謊言、謀殺和屠殺等手段粉碎印第安人的極其殘酷的方式表示遺憾。這都是事實,但它完全忽略了問題的關鍵。必須提出的真正問題是:為什麼英國人沒有像蒙古人那樣被印度文化所吸收?畢竟,在這種情況下,在印度定居的英國人的數量與這個龐大的次大陸上的數百萬人相比確實微不足道。然而,兩百年後,是印度人學會了英語,而不是反過來。

今天,在英國人離開半個世紀後,英語仍然是印度的官方語言,並且仍然是所有受過教育的印度人和巴基斯坦人的通用語言。這該如何解釋呢?只有一個事實,即資本主義代表了比封建主義或亞洲生產方式更高的發展水平。這就是決定性的事實。抱怨這一點,抗議「文化帝國主義」等等,在鼓動領域可能有一定的價值(尤其是針對於帝國主義毫無疑問的一般的真正野蠻的行為)。但從科學的角度來看,這種評論並不能讓我們走得很遠。

從感性的角度來對待人類歷史,是比無用還更有害的。歷史不懂道德,完全按照不同的規律運作。任何希望了解歷史的人的任務首先是拋開所有道德主義因素,因為現實不可能有超歷史的道德——沒有「一般的道德」——而只有與特定歷史時期和明確的社會經濟形態有關的特定道德,在它們之外沒有意義。

因此,從科學的角度來看,比較羅馬人和野蠻人、英國人和印度人、蒙古人和中國人的行為的道德標准是沒有意義的。野蠻和不人道的做法在每個歷史時期都存在,因此,如果我們把它作為判斷人類的尺度,人們將不得不得出最悲觀的結論(許多人已經這樣做了)。事實上,人們可以說,發展程度越高,給大量人民造成可怕痛苦的能力就越強。21世紀頭十年的世界狀況似乎證實了這種對人類歷史的悲觀評估。

有些人得出的結論是,也許問題在於有太多的發展,太多的進步,太多的文明。我們生活在一個簡單的農業環境中——當然是嚴格按照生態路線運行——自己耕田(沒有拖拉機),自己做衣服,自己烤面包等等,難道不會更快樂嗎?也就是說,如果我們回到野蠻狀態,我們不是會更好嗎?

鑒於資本主義下社會和世界的可怕狀況,我們很容易理解,有些人想以某種方式逃離令人不快的現實,讓時鐘回到黃金時代。問題是,這樣的時代從未存在過。那些(通常是中產階級)大談農業公社美好時代的生活奇跡的人,根本不知道那個時代的生活是多麼艱難。讓我們引用一位中世紀修士的手稿,他與我們現代的新時代狂熱者不同,知道封建主義下的生活到底是什麼樣子。這是一位中世紀作者的摘錄,他是一位叫Aelfric的修士,他寫了一本書,在溫徹斯特教授拉丁語會話:

主人:犁工,你是做什麼的,你是怎麼做工作的?

學生:先生,我工作很辛苦。我在黎明時分出門,把牛趕到田裡,給它們套上犁軛。不管冬天有多難熬,我都不敢待在家裡,因為我怕我的主人;在給牛上了軛,把犁鏵和犁刀固定在犁上之後,我每天都要犁一畝多地。

主人:你有什麼人和你在一起嗎?

學生:我有一個男孩用羊鞭趕牛,他現在因寒冷而嘶啞地喊叫。

主人:你一天中還有什麼工作要做?

學生:多得很。我必須在牛欄裡裝滿干草,給它們喝水,並把牛糞運到外面。

主人:那麼它是否很辛苦?

學生:是的,這是個艱苦的工作,因為我沒有自由。

幾個星期的這種艱苦卓絕的勞作,肯定會給最頑固的浪漫主義者的幻想造成一記鞭打。多麼遺憾的是,我們不能為此目的安排一次短暫的時光機器旅行。

什麼是野蠻?

「野蠻」(Barbarism)這個詞在不同的語境中有不同的用途。當我們提到某些過度熱情的足球迷的野蠻行為時,它甚至可以有一種簡單的侮辱性力量。對古希腊人來說(他們首先創造了這個詞),它的意思僅僅是「不懂語言的人」(即希腊人)。但對馬克思主義者來說,它通常意味著原始共產主義和早期階級社會之間的階段,此時階級開始形成,國家也隨之形成。野蠻是一個過渡階段,在這個階段中,古老的公社已經處於衰敗狀態,階級和國家正在形成過程中。

像所有其他人類社會一樣(包括野蠻人,即基於原始共產主義的狩獵采集社會階段,它產生了法國和西班牙北部令人驚嘆的洞穴藝術),野蠻人當然也有文化,並且能夠制作非常精美和復雜的藝術品。他們的戰爭技術表明,他們也有非凡的組織能力,這一點在他們擊敗羅馬軍團時得到了體現。

野蠻時期代表了人類歷史的一個很大的篇幅,並被分為幾個或多或少不同的時期。總的來說,它的特點是從狩獵采集的生產方式過渡到畜牧業和農業,也就是說,從舊石器時代的野蠻,經過新石器時代的野蠻,到青銅時代的高級野蠻,這是在文明的門口。決定性的轉折點是戈登·柴爾德(Gordon Childe)所說的新石器時代革命,它代表了人類生產能力的發展,因此也代表了文化的巨大飛躍。柴爾德如是說:

「我們相當虧欠識字前的野蠻人。每一種重要的栽培食用植物都是由一些無名的野蠻人社會發現的」。(柴爾德,《歷史發生了什麼》(What Happened in History), p. 64)

這裡是個胚胎,它生長出了城鎮和城市、文字、工業和其他一切,為我們所謂的文明奠定了基礎。文明的根源恰恰在野蠻中找到,更在奴隸制中找到。野蠻的發展以奴隸制結束,或者以馬克思所說的亞細亞生產方式之結束。

否認野蠻民族對人類發展的貢獻是不正確的。他們在某個階段發揮了作用,而且是至關重要的作用。他們擁有一種文化,而且在他們生活的那個時代是一種先進的文化。但歷史不會停滯不前。生產力的進一步發展導致了新的社會經濟形式,使其處於更高的質量水平上。我們的當代文明來自於埃及、美索不達米亞和印度河流域的巨大征服,而來自於希腊和羅馬的部分甚至更多。

雖然不否認野蠻文化的存在,但馬克思主義者毫不猶豫地肯定,後者在歷史上被從野蠻人中生長出來的埃及、希腊和羅馬文化所取代,這些文化超越並取代了野蠻人。否認這點,就是與現實背道而馳。

奴隸制的作用

如果我們看一下人類歷史和史前的整個過程,首先讓我們感到震驚的是我們這個物種發展的異常緩慢。人類或類人生物從動物的狀態逐漸進化到真正的人類狀態,經歷了數百萬年的時間。在我們稱之為「野蠻」的第一個時期,其特點是生產工具的極低發展,石器的生產,以及狩獵-采集的生存方式,在很長一段時間內,發展的路線幾乎是平的。恰恰是在被稱為野蠻的時期(特別是隨著新石器時代的革命),當第一個穩定的社區成為城鎮(如傑里科,可追溯到大約公元前7000年)時,它開始加速。

然而,真正的爆炸性增長發生在埃及、美索不達米亞、印度河流域(還有中國)、波斯、希腊和羅馬。換句話說,階級社會的發展與生產力的大規模上升相吻合,因此,人類文化的發展也達到了前所未有的高度。這裡不是提及希腊人和羅馬人等人的所有發現的地方。在巨蟒劇團的搞笑電影《布萊恩的一生》(The Life of Brian)中有一個著名的場景:一個相當熱情的「自由鬥士」問了一個反問句:「羅馬人曾經為我們做過什麼?」令他非常惱火的是,他得到了一長串的答案。我們不應該與這個虛構人物犯下相同的錯誤!

但是,有人可能會反對說,希腊和羅馬是建立在奴隸制的基礎上的,而奴隸制是一種可惡的、不人道的制度。古代雅典的了不起的成就都是以奴隸制為前提的。它的民主——可能是迄今為止世界上最先進的民主——是少數自由公民的民主。大多數人——奴隸——根本沒有任何權利。我最近收到一封信,信中把奴隸社會與野蠻社會作了不利的比較。我轉載了其中的一段話:

「實際上,原始社會是世界歷史上最不野蠻的社會。例如,他們的戰爭大多是儀式性的,幾乎沒有受害者。納粹主義和巴爾干戰爭的野蠻性是資本主義的典型特征,就像封建主義或奴隸社會有其典型的野蠻性特征。歷史上最野蠻的事實都在某種程度上是階級社會的後果」。

以上幾句話不是在唯物主義而是在道德主義的意義上提出了戰爭的問題。戰爭一直都是野蠻的。它攸關於以最有效的方式殺人。人們很容易同意,原始社會的戰爭比現代戰爭殺死的人要少得多。這在很大程度上是因為科學和技術的發展導致了人類生產力的完善,不僅是在工業和農業領域,而且在戰場上。恩格斯在《反杜林論》中解釋說,只有從生產資料的發展角度才能理解戰爭的歷史。羅馬人在殺人方面的效率比野蠻人高得多(至少在羅馬勢力上升期),而我們現代人在這個領域以及其他許多領域的效率比羅馬人高得無可比擬。

馬克思主義者不能從道德的角度來看待歷史。歸根究底,超越歷史的道德並不存在。每個社會都有自己的道德、宗教、文化等,它們與特定的發展水平相對應,至少在我們稱之為文明的時期,也與特定階級的利益相對應。一場特定的戰爭是好是壞還是無所謂,不能從受害者人數的角度來確定,更不能從抽像的道德角度來確定。我們可能強烈反對一般的戰爭,但有一點是不能否認的:在整個人類歷史進程中,所有嚴重的問題最終都是以這種方式解決。這既適用於國家之間的衝突(戰爭),也適用於階級之間的衝突(革命)。

我們對某一類型的社會及其文化的態度也不能由道德主義的考慮決定。從歷史唯物主義的角度來看,一些野蠻人(似乎包括我自己的祖先——古代凱爾特人)是獵頭者,他們把人活活燒死在大柳條雕像裡以慶祝仲夏節,這是一個完全無所謂的問題。這並不是譴責他們的更多理由,就像他們也生產精美的珠寶和朗誦詩歌的事實可以用來贊美他們。決定一個特定的社會經濟形態是否具有歷史進步性的,首先是它發展生產力的能力——所有人類文化產生和發展的真正物質基礎。

在這麼長的時間裡,人類的發展之所以如此痛苦地緩慢,正是因為生產力的發展水平非常低。真正的發展在野蠻階段就已經開始了,如上所述。這在當時是一種進步的發展,但被一種更高的形式所超越、否定和取代,這就是奴隸制。老黑格爾,這位奇妙而深刻的思想家寫道:「與其說人類是從奴隸制中解放出來的,不如說是通過奴隸制解放出來的」。(黑格爾,《歷史哲學講座》,P. 407)

羅馬人利用蠻力征服其他民族,把整個城市賣給奴隸制,屠殺成千上萬的戰俘供公共馬戲團娛樂,並引入了釘死在十字架上這樣精致的處決方法。是的,所有這些都是完全真實的。然而,當我們考慮到我們所有的現代文明、我們的文化、我們的文學、我們的建築、我們的醫學、我們的科學、我們的哲學,甚至在許多情況下我們的語言,都來自哪裡,答案是——來自希腊和羅馬。

讀出一長串羅馬人(或封建領主或現代資本家)的罪行並不是一件難事。甚至有可能將他們與他們或多或少不斷與之交戰的野蠻部落進行不利的比較,至少在某些方面是如此。這並不新鮮。事實上,你可以在羅馬歷史學家塔西佗(Tacitus)的著作中看到許多段落,正是如此的。但是,這並不能使我們對歷史的理解向前邁進一小步。只有堅持運用歷史唯物主義的方法才有可能。

羅馬的崛起和衰落

雖然單個奴隸的勞動生產率不高(奴隸必須被迫工作),但大量奴隸的集合,如羅馬在共和國和帝國最後時期的礦山和latifundia(大規模農業單位),產生了相當多的剩餘。在帝國的鼎盛時期,奴隸數量眾多,價格低廉,羅馬的戰爭基本上是大規模的獵奴。但在某個階段,這個系統達到了它的極限,然後進入了一個漫長的衰退期。

羅馬危機的苗頭在共和國後期已經可以觀察到,這一時期的特點是嚴重的社會和政治動蕩以及階級戰爭。從一開始,羅馬的貧富之間就存在著激烈的鬥爭。在李維和其他人的著作中,有關於平民和貴族之間的鬥爭的詳細描述,這些鬥爭以一種不安的妥協告終。在後來的一個時期,當羅馬通過打敗她最強大的對手迦太基而成為地中海的主人時,我們看到的實際上是一場爭奪戰利品的鬥爭。

羅馬政治家Tiberius Gracchus要求將羅馬的財富分給自由公民。他的目的是使意大利成為小農而不是奴隸的共和國,但他被貴族和奴隸主打敗了。從長遠來看,這對羅馬是一場災難。被毀壞的農民——共和國及其軍隊的骨干——漂流到羅馬,在那裡他們構成了一個貧民無產階級,一個非生產階級,靠國家的救濟金生活。雖然對富人心懷不滿,但他們在剝削奴隸方面有著共同的利益,而奴隸是共和國和帝國時期唯一真正的生產階級。

斯巴達克斯(Spartacus)領導的奴隸大起義是古代歷史上的一個光輝篇章。這一巨大的起義的回聲在幾個世紀中回蕩,至今仍是鼓舞人心的源泉。這些最被壓迫的人民手持武器奮起反抗,使世界上最強大的國家的軍隊遭受一次又一次的失敗,這種場面是歷史上最不可思議的事件之一。如果他們成功地推翻了羅馬國家,歷史的進程就會發生重大改變。

當然,我們不可能準確地說,結果會是什麼。毋庸置疑,奴隸會被解放。鑒於生產力的發展水平,總的趨勢可能只是朝著某種封建主義的方向發展。但至少人類會免於經歷黑暗時代的恐怖,而且經濟和文化發展很可能會更快。

斯巴達克斯最後失敗的基本原因是:奴隸們沒有與城鎮的無產階級聯系起來。只要後者繼續支持國家,奴隸們的勝利就是不可能的。但羅馬的無產階級與現代的無產階級不同,它不是一個生產階級,而是一個純粹的寄生階級,靠奴隸的勞動生活,並依賴其主人。羅馬革命的失敗根源於這個事實。

馬克思和恩格斯指出,階級鬥爭最終不是以其中一個階級的完全勝利告終,就是以鬥爭的各階級同歸於盡。羅馬社會的命運就是後一種情況的最明顯的例子。奴隸們的失敗直接導致了羅馬國家的毀滅。在沒有自由農民的情況下,國家不得不依靠雇佣軍來進行戰爭。階級鬥爭的僵局產生了一種類似於更現代的波拿巴主義現像。羅馬的對應物就是我們所說的凱撒主義。

羅馬軍團不再忠於共和國,而是忠於他的指揮官——那個保證他的薪水、戰利品和退役後的一塊土地的人。共和國最後時期的特點是各階級之間的鬥爭加劇,其中任何一方都無法取得決定性的勝利。因此,國家(列寧稱之為「武裝部隊」)開始獲得越來越多的獨立性,使自己凌駕於社會之上,並在羅馬持續的權力鬥爭中作為最後的仲裁者出現。

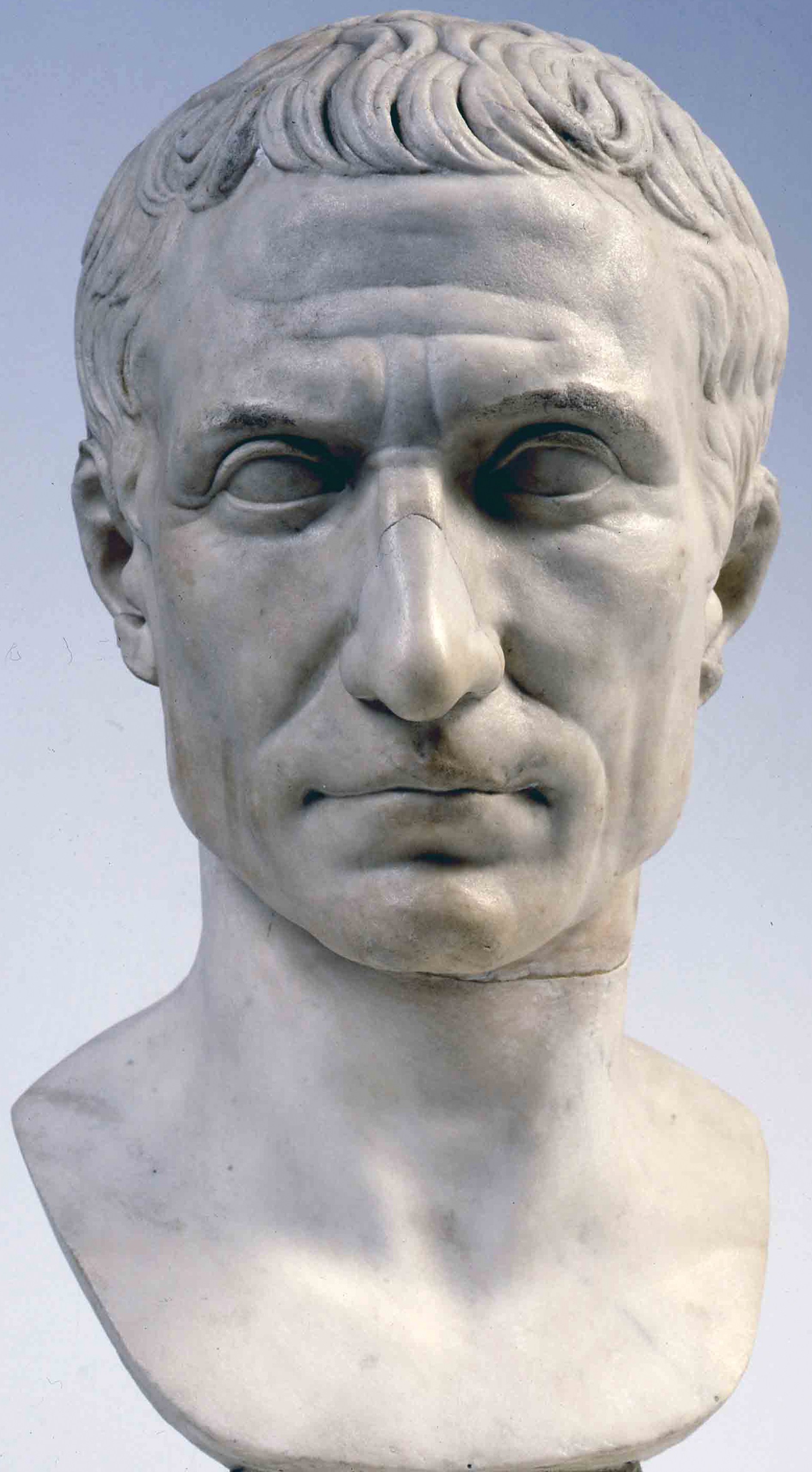

一系列的軍事冒險家出現了。馬略、克拉蘇、龐培,最後是朱利葉斯·凱撒。這位才華橫溢的將軍、聰明的政治家和精明的商人在口頭上支持共和國的同時,實際上也終結了共和國。他在高盧、西班牙和英國的軍事勝利提高了他的威望,他開始將所有權力集中在自己手中。盡管他被一個希望保留共和國的保守派暗殺,但舊政權注定要失敗。

莎士比亞的戲劇《凱撒大帝》中提到凱撒的刺客布魯圖斯「是他們中最崇高的羅馬人」。當然,布魯圖斯和其他殺害凱撒的陰謀家並不缺乏個人勇氣,他們的動機可能是高尚的,也可能不是。但他們是無望的烏托邦主義者。他們試圖捍衛的共和國早已是一具腐爛的屍體。在布魯圖斯和其他人被三巨頭擊敗後,共和國被正式承認,而這種假裝被第一任皇帝奧古斯都保持了下來。「皇帝」(拉丁語為imperator)這個頭銜是一個軍事頭銜,是為了避免國王這個頭銜而發明的,因為這個頭銜對共和黨人來說是非常不禮貌的。但他確實是一個國王,只是名義上不是而已。

在那之後,舊共和國的形式存活了很長一段時間。但它們只不過是沒有真正內容的空洞形式,一一具空殼,最後被風吹散。元老院失去了所有真正的權力和權威。凱撒大帝讓一個高盧人成為元老院的成員,震驚了可敬的公眾輿論。卡里古拉在此基礎上做了很大的改進,讓他的馬成為參議員。沒有人認為這有什麼不妥,或者即使有,他們也堅決閉口不談。

皇帝們繼續「咨詢」元老院,甚至在這樣做的時候還設法不笑出聲。在帝國的最後時期,由於生產下降、腐敗和掠奪,財政處於可悲的狀態,富有的羅馬人經常被「提拔」為參議員,以便從他們那裡獲得額外的稅收。一位不情願的立法者被一些羅馬幽默大師說成是「被放逐到元老院」。

歷史上經常發生的情況是,陳舊的機構在其存在的理由消失後還能長期存在。他們就像一個抱著生命不放的頹廢老人一樣拖著悲慘的生命,直到他們被一場革命掃地出門。羅馬帝國的衰落持續了近四個世紀。這並不是一個不間斷的過程。有一些恢復期,甚至是輝煌期,但總的來說是向下的。

在這樣的時期,社會上普遍存在著一種萎靡不振的感覺。占主導地位的情緒是對未來的懷疑、缺乏信心和悲觀。舊的傳統、道德和宗教——這些作為支撐社會的強大粘合劑的東西——失去了它們的可信度。取而代之的是舊的宗教,人們尋找新的神靈。在羅馬的衰落時期,羅馬被來自東方的宗教派別的瘟疫所淹沒。基督教只是其中之一,雖然最終取得了成功,但不得不與眾多的對手抗衡,如密特拉神的崇拜。

當人們感到他們生活的世界在搖搖欲墜,他們對自己的存在失去了所有的控制,他們的生活和命運被看不見的力量所決定,那麼神秘主義和非理性的傾向就會占上風。人們相信世界末日即將來臨。早期的基督徒狂熱地相信這一點,但其他許多人也懷疑這一點。事實上,即將結束的不是世界,而只是一種特殊形式的社會——奴隸社會。基督教的成功源於它與這種普遍的情緒相聯系的事實。世界是邪惡和罪惡的。有必要背棄世界和它的一切行為,期待死後的另一種生活。

事實上,這些想法已經在羅馬的哲學傾向中得到了預示。當男人和女人對現有社會失去所有的希望時,他們有兩個選擇:不是嘗試對正在發生的事情達成理性的理解,以便為改變社會而鬥爭,就是完全背棄社會。在衰落時期,羅馬哲學被主觀主義——斯多葛主義和懷疑主義所主導。哲學家伊壁鳩魯從不同的角度出發,教導人們尋求幸福,學會無畏地生活。這是一種崇高的哲學,但在當時的背景下,只能吸引特權階層中更聰明的部分。最後,普羅提諾的新柏拉圖主義哲學接近於公開的神秘主義和迷信,最終為基督教提供了哲學上的理由。

當野蠻人入侵時,整個結構已經瀕臨崩潰,不僅在經濟上,而且在道德和精神上。難怪野蠻人被奴隸和社會上的貧困階層當作解放者來歡迎。他們只是完成了一項事先准備好的工作。野蠻人的攻擊是一個歷史的意外,是為了表達一種歷史的必然性。

為什麼野蠻人取得了勝利

一個高度發達的文化怎麼可能如此輕易地被一個更加落後和原始的文化所征服?羅馬的毀滅的種子早在野蠻人入侵之前就已經播下。奴隸制經濟的基本矛盾在於,它自相矛盾地建立在低勞動生產率的基礎上。奴隸勞動只有在大規模雇佣的情況下才有生產力。這樣做的先決條件是以低廉的成本提供充足的奴隸。由於奴隸在囚禁中繁殖非常緩慢,保證奴隸充足供應的唯一途徑是通過持續的戰爭。一旦帝國在哈德良時期達到了擴張的極限,這就變得越來越困難。

一旦帝國達到極限,奴隸制的內在矛盾開始凸顯,羅馬就進入了漫長的衰落期,持續了四百多年,直到最終被野蠻人攻陷。導致帝國崩潰的大規模遷徙是古代游牧民族的普遍現像,發生的原因有很多——人口增長帶來的牧場壓力、氣候變化等。

在這種情況下,西部大草原和東歐的更多定居民族被生活在東部的更落後的游牧部落——匈奴人的壓力趕出他們的土地。這些野蠻人擁有文化嗎?是的,他們擁有一種文化,就像歷史上每一個民族都有一種文化一樣。匈奴人沒有農業知識,但他們的部落是一個強大的戰鬥機器。他們的騎兵在當時的世界上無人能及。有人說,他們的國家是馬背上的。

然而,對歐洲來說,不幸的是,匈奴人在四世紀遇到了一個更先進的文化,一個懂得建築藝術、生活在城鎮和城市、擁有一支紀律嚴明的軍隊的文明——中國。這些來自蒙古草原的可怕的戰士的戰鬥力不是文明的中國人的對手,他們建造了長城——一個可怕的工程壯舉——來阻止他們。

被中國人打敗後,匈奴人轉向西方,在他們身後留下了令人震驚的破壞和毀滅的痕跡。他們穿過現在的俄羅斯,於公元355年在今天的羅馬尼亞與哥特人發生衝突。盡管哥特部落的發展水平高於匈奴,但他們還是被砍成了碎片,被迫向西逃亡。幸存者——約8萬名絕望的男人、婦女和兒童乘坐原始的馬車——來到了羅馬帝國的邊境,當時奴隸社會的衰落已經達到了嚴重削弱其自衛能力的地步。西哥特人(西方的哥特人)的發展水平比羅馬人低,但還是打敗了他們。羅馬歷史學家馬塞利努斯(Ammianus Marcellinus)將這場兩個異族世界的衝突描述為「自坎納以來羅馬最慘痛的失敗」。(Ammianus, xxxi, 13)

大多數城鎮都以驚人的速度被毀壞和遺棄。誠然,這個過程並不是從野蠻人開始的。奴隸制經濟的衰落,帝國臃腫的官僚機構和掠奪性的稅農的畸形壓迫性,已經在破壞著整個體系。人們不斷向農村轉移,那裡已經為發展不同的生產方式——封建主義奠定了基礎。野蠻人只是給一個腐朽的、奄奄一息的體系帶來了一記重擊。整個大廈已經搖搖欲墜,他們只是給它最後一次猛烈的推動。

多瑙河和萊茵河沿岸看似堅不可摧的羅馬防線崩潰了。在某個階段,不同的野蠻人部落,包括匈奴人,彙聚在一起對羅馬發起了聯合攻擊。哥特人首領阿拉里克(順便說一下,他是一名阿里烏派基督徒,曾是羅馬雇佣兵)帶領4萬名哥特人、匈奴人和被解放的奴隸穿越朱利安阿爾卑斯山,8年後洗劫了羅馬本身。盡管阿拉里克似乎是一個相對開明的人,他試圖放過羅馬市民,但他無法控制匈奴人和被解放的奴隸,他們放棄了謀殺、掠奪和強姦。無價的雕塑作品被毀,藝術品被熔化以獲取貴重金屬。這僅僅是個開始。在接下來的幾個世紀裡,一波又一波的野蠻人從東方席卷而來。西哥特人、東哥特人、阿蘭人、倫巴第人、蘇維人、阿勒曼尼人、勃艮第人、法蘭克人、圖林根人、弗里斯蘭人、赫魯利人、蓋普科人、盎格魯人、撒克遜人、朱特人、匈奴人和馬格雅人,紛紛進入歐洲。強大而永恆的帝國化為灰燼。

文明倒退了嗎?

說羅馬帝國被野蠻人推翻,使人類文明倒退,這是否正確?盡管最近「野蠻人之友協會」進行了嘈雜的宣傳,但這一點是毫無疑問的,而且很容易用事實和數字來證明。蠻族進攻的直接效果是消滅了文明,使社會和人類思想倒退了一千年之久。

生產力遭受了劇烈的中斷。由於人們逃到土地上尋找食物,城市被摧毀或被遺棄。就連我們的老朋友魯德利也不得不承認:「匈奴人留下的唯一建築遺跡是他們燒毀的城市的灰燼。」而且不僅僅是匈奴人。哥特人的第一個行為是將美因茨城燒成了灰燼。他們為什麼要這樣做?為什麼他們不簡單地占領它呢?答案是與入侵者的經濟發展的落後階段有關。他們是一個農業民族,對城鎮和城市一無所知。蠻族人普遍對城鎮及其居民充滿敵意(這種心理在各個時期的農民中都很常見)。

聖傑羅姆(St. Jerome)描述了這種破壞的結果,他寫道:

「在那些沙漠國家,除了天空和大地之外,什麼都沒有了;在城市被摧毀和人類被滅絕之後,土地上長滿了茂密的森林和難以割舍的荊棘;先知西番雅所宣布的普遍荒涼,在野獸、鳥類甚至魚類的稀少中得到了實現」。(引自吉本,《羅馬帝國衰亡史》,第三卷,P. 49)

這些詩句是在皇帝瓦倫斯死後20年寫的,當時野蠻人開始入侵。它們描述了傑羅姆的家鄉潘諾尼亞(今匈牙利)的狀況,在那裡,一波又一波的入侵者造成了規模難以想像的死亡和破壞。最後,潘諾尼亞被完全剝奪了人口,後來被匈奴人占領,最後被今天的馬扎爾人占領。這種破壞、強姦和掠奪的過程持續了幾個世紀,留下了可怕的落後遺產——事實上是野蠻的遺產,我們稱之為黑暗時代。讓我們只引用一句話來概括:

「黑暗時代在各方面都很嚴酷。飢荒和瘟疫,以黑死病及其反復出現的大流行為高潮,不斷地使人口減少。佝僂病影響了幸存者。異常的氣候變化帶來了風暴和洪水,這些都變成了重大的災難,因為帝國的排水系統,就像大多數帝國的基礎設施一樣,已經不再發揮作用。這說明了中世紀的情況,在1500年,經過一千年的忽視,羅馬人建造的道路仍然是歐洲大陸上最好的。其他大多數道路都處於失修狀態,無法使用;所有的歐洲港口也是如此,直到18世紀,商業再次開始興起。失傳的藝術之一是砌磚;在整個德國、英格蘭、荷蘭和斯堪的納維亞,除了大教堂之外,十個世紀以來幾乎沒有建造過任何石頭建築。農奴的基本農具是鎬頭、叉子、耙子、鐮刀和平衡鐮刀。因為鐵很少,所以沒有帶模子的輪式犁鏵。在南方,缺乏犁並不是一個大問題,那裡的農民可以粉碎地中海的輕質土壤,但在北歐,較重的土地必須用手切開、移動和翻轉。雖然有馬和牛,但它們的作用有限。馬領、馬具和馬鐙直到公元900年左右才出現。因此,串聯式的搭車是不可能的。農民比他們的牲畜更辛苦,流更多的汗,更經常因疲憊而倒下」。(威廉·曼徹斯特(William Manchester),《只被火點燃的世界》(A World Only Lit By Fire),P. 5-6)

羅馬崩潰後,封建制度的興起伴隨著比利牛斯山脈以西的整個歐洲的文化長期停滯不前。除了兩項發明:水車和風車之外,大約1000多年來沒有真正的發明。換句話說,文化的完全消亡出現了。這是生產力崩潰的結果,而文化最終依賴於此。如果不了解這一點,就不可能對歷史有一個科學的理解。

人類的思想、藝術、科學和文化降到了最原始的水平,只有當希腊人和羅馬人的思想被引入中世紀的歐洲——由阿拉伯人引入時,才有了相對的恢復。誠然,在我們稱之為文藝復興的時期,歷史的結又被解開了。貿易的緩慢恢復導致了資產階級的崛起和城鎮的復興,特別是在佛蘭德斯、荷蘭和意大利北部。但一個實際的事實是,文明倒退了一千年之久。這就是我們所說的歷史上的下降線。不要以為這樣的事情不會再發生。

社會主義或野蠻主義

整個人類歷史正是由人類為使自己超越動物水平而進行的鬥爭組成的。這場漫長的鬥爭開始於700萬年前,當時我們遙遠的類人祖先第一次直立起來,能夠解放雙手從事體力勞動。第一批刮石器和手斧的產生是一個過程的開始,男人和女人通過勞動使自己成為人類。從那時起,社會發展的各個階段都是在勞動生產力發展變化的基礎上產生的,也就是說,我們對自然的力量。

正如《經濟學人》在新千年前夕所評論的那樣,在人類歷史的大部分時間裡,這個過程一直是痛苦的、緩慢的:

「幾乎在整個人類歷史上,經濟發展都是如此緩慢,以至於在人的一生中都無法察覺。在一個又一個的世紀裡,經濟的年增長率在小數點上是零。當增長發生時,它是如此緩慢,以至於同時代的人都無法察覺——甚至在回想起來,它並不表現為生活水平的提高(這就是今天增長的含義),只是表現為人口的溫和增長。幾千年來,除了極少數精英之外,所有的進步都是這樣的:緩慢地。而更多的人只可能在最卑微的水平上生活。」(《經濟學人》,1999年12月31日)

人類文化的發展與生產力之間的關系對古代那位偉大的天才亞里士多德來說已經很清楚了,他在《形而上學》一書中解釋說:「當生活資料被提供時,人就開始了哲學思考。」他還說,天文學和數學之所以在埃及被發現,是因為祭司種姓不需要工作了。這是對歷史的一種純粹的唯物主義理解。它完全回答了烏托邦主義者的所有胡言亂語,他們想像只要我們能夠「回歸自然」——也就是回到動物的生存水平,生活就會很美好。

真正的社會主義的可能性取決於生產資料的發展,其水平甚至遠遠超過最發達的資本主義社會,如今天的美國、德國或日本。馬克思甚至在寫《共產黨宣言》之前就解釋過這一點。他在《德意志意識形態》中寫道:「而在極端貧困的情況下,就必須重新開始爭取必需品的鬥爭,也就是說,全部陳腐的東西又要死灰復燃」他所說的「全部陳腐的東西」,是指階級壓迫、不平等和剝削。十月革命之所以墮落為史達林主義,是因為它仍然被孤立在一個落後的國家,那裡沒有建設社會主義的物質條件。

盡管資本主義是有史以來最具剝削性和壓迫性的制度;盡管用馬克思的話說,「資本來到世間,從頭到腳,每個毛孔都滴著血和肮髒的東西」,但它仍然代表了生產力發展的巨大飛躍——因此也代表了我們對自然的力量。工業、農業、科學和技術的發展改變了地球,並為第一次使我們成為自由人的徹底革命奠定了基礎。

我們已經從野蠻、奴隸制和封建主義中走出來,每一個階段都代表著生產力和文化發展的一個明確的階段。花蕾在開花的時候消失了,我們可能認為這是一種否定,一個東西與另一個東西相矛盾。但事實上,這些都是必要的階段,必須把它們統一起來。否認野蠻的歷史作用,或人類發展的任何其他階段,都是荒謬的。但歷史是在不斷發展的。

人類發展的每一個階段都源於之前的所有發展。人類進化和社會發展都是如此。我們從低等物種進化而來,甚至與最原始的生命形式在基因上也有聯系,人類基因組已經確鑿地證明了這一點。我們與我們最近的活親戚黑猩猩的基因差異不到2%。但這個非常小的百分比代表了一個巨大的質的飛躍。

同樣,資本主義的發展現在已經為人類發展的一個新的、質量更高的(是的,更高)階段奠定了基礎,我們稱之為社會主義。目前世界範圍內的危機不過是反映了這樣一個事實:生產力的發展正與私有制和民族國家的束縛發生衝突。資本主義早已不再發揮任何進步的作用,而成為進一步發展的巨大障礙。如果人類要向前發展,這個障礙必須被清除。如果不及時消除,一個可怕的威脅就會籠罩在人類文明上。

一個新社會的胚胎已經在舊社會的子宮裡成熟了。工人民主的要素已經以工人組織、廠房管理委員會、工會、合作社等形式存在。在這個時期,將有一場生與死的鬥爭——新社會的這些元素的誕生的鬥爭,以及舊秩序方面阻止這種情況發生的同樣激烈的抵抗。

在某個階段,這場衝突——已經可以從歐洲的大罷工、阿根廷和其他拉丁美洲國家的革命運動以及各地青年的反抗中看出輪廓——將達到一個關鍵點。歷史上沒有一個統治階級不經過激烈的鬥爭就放棄了自己的權力和特權。資本主義危機代表的不僅僅是威脅到全世界數百萬人的工作和生活水平的經濟危機。只要它存在,它還威脅著文明存在的基礎。它會造成人類在所有方面的倒退。如果無產階級——唯一真正的革命階級——不能成功地推翻銀行和壟斷企業的統治,那麼文化的崩潰,甚至回歸野蠻的舞台就會出現。

事實上,對西方大多數人來說(不僅是西方),資本主義危機最明顯和最痛苦的表現不是經濟上的,而是那些在最敏感和情感上影響個人生活的現像:家庭破裂,犯罪和暴力的流行,舊的價值觀和道德的崩潰,沒有什麼可以取代它們,不斷爆發的戰爭——所有這些都引起了一種不穩定感,對現在或未來缺乏信心。這些都是資本主義僵局的症狀,歸根結底(但只是歸根結底)是生產力對私有財產和民族國家的束縛的反抗的結果。

正是馬克思指出,擺在人類面前的有兩種可能性:社會主義或野蠻主義。歐洲和美國的工人視之為正常的東西的正式民主,實際上是一個非常脆弱的結構,不會在階級之間的公開對決中幸存下來。「有文化的」資產階級在未來會毫不猶豫地朝著獨裁的方向發展。而在文化和現代文明的薄薄一層之下,存在著類似於最糟糕的野蠻主義的力量。巴爾干地區最近發生的事件就是對這一點的嚴酷提醒。文明的規範很容易被打破,被遺忘已久的歷史的惡魔甚至可以壓倒最文明的國家。是的,的確,歷史有下降線,也有上升線。

因此,問題被提出來了:在未來的一段時間裡,要麼工人階級將把社會的管理權掌握在自己手中,用一種基於生產力的和諧和合理規劃以及人們對自己的生活和命運的自覺控制的新社會秩序來取代腐朽的資本主義體制,要麼我們將面臨社會、經濟和文化崩潰的最可怕的景像。

幾千年來,文化一直是少數特權階層的壟斷,而人類的絕大多數被排除在知識、科學、藝術和政府之外。即使是現在,情況依然如此。盡管我們自命不凡,但我們並不是真正的文明人。我們的世界不配擁有這個名字。這是一個野蠻的世界,居住在這裡的人還沒有克服野蠻的過去。對於地球上的絕大多數人來說,生活仍然是一場嚴酷的、無休止的生存鬥爭,不僅在不發達的世界,而且在發達的資本主義國家。

然而,歷史唯物主義並不傾向於讓我們得出悲觀的結論,而是相反。人類歷史的總趨勢是朝著我們的生產和文化潛力越來越大的方向發展。過去一百年的偉大成就第一次創造了一個人類面臨的所有問題都可以輕易解決的局面。一個無階級社會的潛力已經在世界範圍內存在。現在需要的是對生產力進行合理而和諧的規劃,以便實現這一巨大的、實際上是無限的潛力。

在真正的生產革命的基礎上,將有可能達到這樣一個豐裕的水平,人們將不再需要為他們的日常必需品而擔心。現在充斥著群眾每一個思考時間的屈辱的擔憂和恐懼將消失。這是第一次,自由的人類將成為他們命運的主人。他們將首次成為真正的人。只有到那時,人類的真正歷史才會開始。

《火花》是國際馬克思主義趨勢組織(IMT)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命社會主義」臉頁,謝謝!