文本推荐:《约·菲·贝克尔、约·狄慈根、弗·恩格斯、卡·马克思等致弗·阿·左尔格等书信集》俄译本序言(列宁,1907年)

《约·菲·贝克尔、约·狄慈根、弗·恩格斯、卡·马克思等致弗·阿·左尔格等书信集》俄译本序言,是列宁在1907年为一本书信集所写的序言。这本书信集的内容是19世纪主要工人运动革命家如马克思与恩格斯等人写给第一国际领导人之一左尔格以及其他活动家的书信。在列宁的年代,除了马恩两人主要著作以外,这些书信也为政治这门艺术提供了难得的养分,特别是马恩两人运用了辩证唯物主义在各种政治问题的方法。当时注重理论教育的布尔什维克,也把这些书信翻译成俄文,提供当时的俄国马克思主义革命家一部重要的新教材。

就如后来列宁所写的一系列文章,这篇序言简明地表述革命干部如何可以维持自己的政治原则,但是同时要把持最大的组织行动弹性来接触群众。因为,当时俄国的社会民主工党内部,既存在着极左,脱离群众的派系,也存在着利用恩格斯只字片语来正当化机会主义路线的派系。

我们首先简单了解一下这篇文章的历史背景。

自从1902年列宁写下《怎么办?》后,在1903年俄国社会民主工党第二次代表大会上,党内就分出了「布尔什维克」与「孟什维克」的这两个名称尚未明朗的派别,这两个名称要到1904年党内成立「多数派委员会」时才真正的被使用。我们在1917年所看到的,正是这两个派别在俄国十月革命这块试金石下的结果。俄国工人选择了当时最激进的布尔什维克主义,从而让无产阶级第一次掌握了政治权力,而孟什维克却走到了无产阶级的对立面,与立宪民主派和社会革命党人连成一气。

1905年的第一次俄国革命,在这场列宁称其为十月革命的「总演习」中,将这两个俄国社会民主工党中的政治思潮性质都表露无疑了。列宁在他的《社会民主党在民主革命中的两种策略》中,指出了布尔什维克在第三次代表大会中对当前革命的态度,对1905年革命的资产阶级民主革命性质做出了马克思主义的诠释:工人阶级应当与贫农和革命民主派联合起来,将打到沙皇专制,争取民主共和制做为当时的目标,但决不只是停留在这样的地步,而是最大化民主革命的作用,因为民主权利的抗争在当时的俄国情势下是通往「最高纲领」社会主义革命的第一步。孟什维克不满布尔什维克倡议召开了第三次代表大会,而在日内瓦召开了属于孟什维克的「代表会议」,并在决议案中认为,如果承认这次革命的性质是资产阶级革命的,那就要力求如英国克伦威尔革命以及法国大革命的方式,让工人们帮助资本家加强俄国资本主义的发展,将这场民主革命的最高纲领订定为「立宪成功」,等到生产力发展提高之后才要求无产阶级革命。

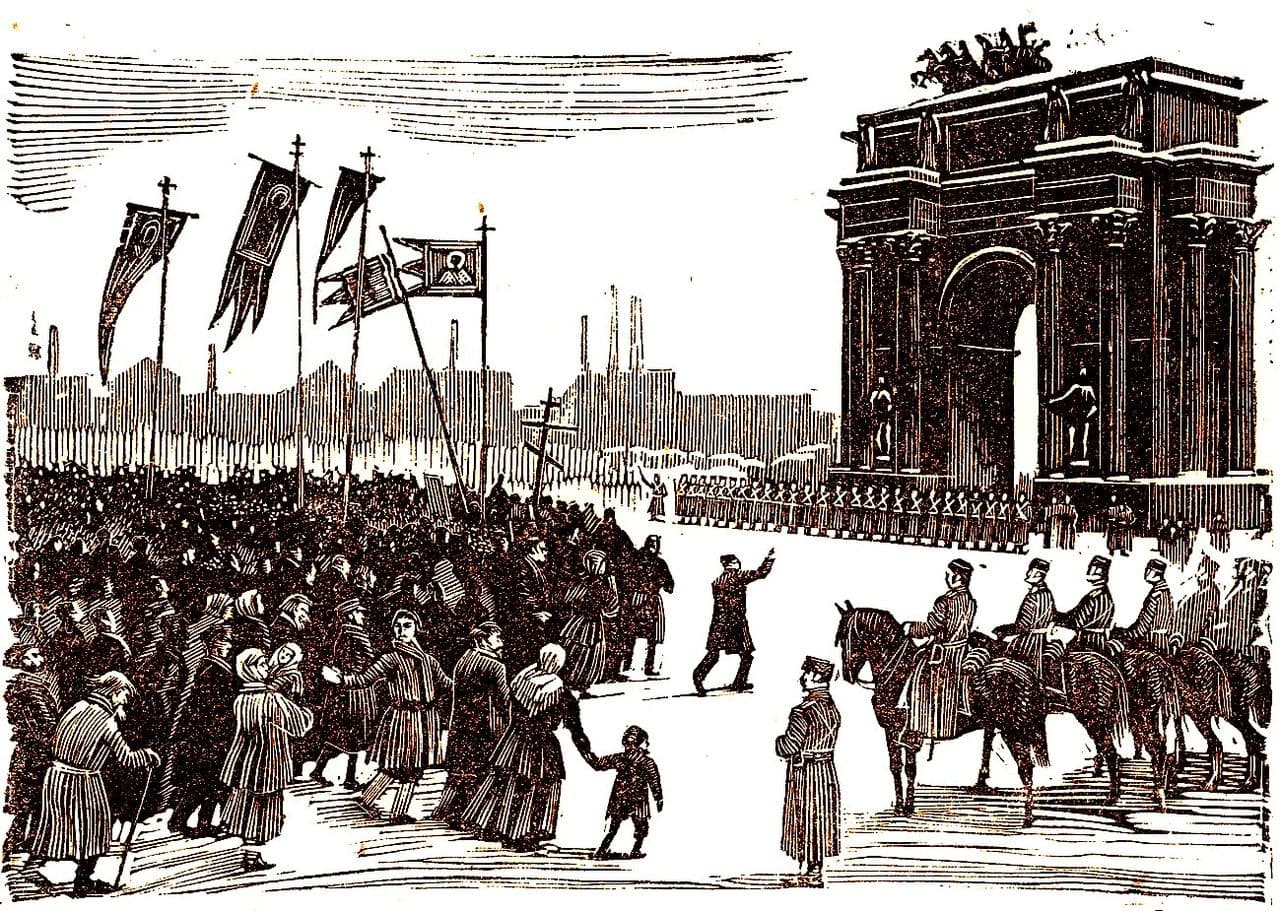

但1905年这场革命并不如预期的让无产阶级专政在巴黎公社之后,又一次降临于俄国。从「流血星期日」开始,俄国巨量的罢工事件,发展到十月全俄政治罢工,进而发展到十二月起义的革命与反革命势均力敌的地步,却苦无突破困境的方法下,只能是被沙皇专制镇压下去。在布里根杜马(也就是沙皇当局被迫召开的傀儡国会)被十月全俄政治罢工搞得灰头土脸后,而召开的第二届杜马更为左倾的情况下,沙皇发动「六三政变」,解散杜马,并大肆搜捕社会民主党人,此后进入斯托雷平反动时期,开始捕杀一切反抗分子。

在当时的民主革命问题、工人运动问题、杜马(议会)问题、农民问题、土地问题上,笔者不能在这篇推荐文中做出详尽的解读,这些有待读者们研究列宁的著作一探究竟。但总的来说自1903年以来,孟什维克几乎都走上把马克思主义公式化、庸俗化来为自己机会主义辩护的道路。布尔什维克决不能说毫无错误,但是总是能站在无产阶级利益上,提出具体的政治任务。1917年,俄国工人阶级凭著1905年的经验,加之沙皇的专制独裁与克伦斯基临时政府的虚伪,以及日俄战争与第一次世界大战所揭露了的资本主义矛盾,在九个月内得出夺取政权的必要性的结论。

进入斯托雷平反动时期,正是党内机会主义高涨的时候,也是俄国社会民主工党内必须做出理论巩固的时候。列宁在《社会民主党在民主革命中的两种策略》写道:

「革命将教会我们,将教会人民群众,这是毫无疑问的。但是对一个战斗著的政党来说,现在的问题是我们能不能教会革命一些东西?」

但是要做到所谓的「教会革命一些东西」,就必须要做到社会民主主义学说(1905年时,马克思主义还广泛地被称之为社会民主主义),即马克思主义学说的正确性。列宁在这个反动时期要做的事,正是正本清源,锻练革命干部们的理论基础,将基本功夫打好。

这些基本功来自《共产党宣言》,来自第一国际的经验、来自马克思与恩格斯对于当时的工人阶级革命运动的评估与实践的方法。

在这篇书信集的序言中,列宁摘录了恩格斯在1887年1月27日给威士涅威茨基夫人的信中一段话,当中提到成立国际工人协会,也就是第一国际的经历:

「如果我们在1864—1873年间坚持只和那些公开承认我们纲领的人合作,那么我们现在会处于什么境地呢?」

在隔年1888年恩格斯为《共产党宣言》英文版所写的序言中,就明确提出了马克思认为的第一国际对于各国工人运动的态度,以及最终的目标:第一国际就是要将当时各国充满能量的战斗性工人运动都团结起来,但是要想办法让英国的工联主义、欧陆广泛的普鲁东主义、德国的拉萨尔派都能认同参与。马克思出色地完成这项工作,起草了各个工人运动都能接受的《国际工人协会章程》。

马克思与恩格斯完全清楚第一国际的历史性任务,但是要清楚提出任务,就要掌握各国工人阶级运动的韵律才有可能。第一国际的草创时期,其内部包含各式各样不同的主张和意识形态,但是都有各自的工人阶级基础。马克思和恩格斯就是在这个框架内为自己的理论做出原则性的斗争,并且透过实践的证明来把越来越多的工人阶级斗士赢到马克思主义这一边。

当1874年第一国际解散时,普鲁东主义和拉萨尔主义都几乎失去了对工人阶级的影响力,连保守的英国工联也渐渐地展现战斗性。

让我们回到俄国的经验上。在「六三政变」前,即1905—1907的俄国革命进入低潮期时,孟什维克提出要召开「工人代表大会」或建立「广泛的工人党」,并让恩格斯为他们辩护,因为恩格斯曾在给威士涅威茨基夫人的信中说:「一两百万工人在明年11月投票拥护真正的工人政党,在目前来说,要比十万人投票拥护一个在理论上十全十美的纲领更有价值得多。」

但这是恩格斯基于对1880年代后期美国经济与社会情况,以及对美国历史的特殊性分析后,所给出的建言。在这个国家,特别是在南北内战的民主革命后,民主革命的要求就差不多完成了,实际上美国群众在政治上有较多的自由,不然亨利·乔治这位激进的左翼民粹主义者不会在纽约市长选举中获得可观的选票,而乔治本人还是由纽约的中央劳动联合会所推派的,尽管他的理论是小资产阶级的。

恩格斯在他的《英国工人阶级状况》美国版序言中曾提到过,1880年代的美国经济发展与1840年代的英国是极其相似的,只是没有想到的是,在1886年二月以降,工人运动就产生巨大的进展,十个月内就达到了别的国家要十年才能完成的进展。

恩格斯注意到当时的美国有一个规模较大的群众组织「劳动骑士团」。在此简述一下劳动骑士团:1860年代,费城裁衣工人创立了本行业的工会。这个工会立刻引起雇主们的不快,它的会员常常被迫在他们的组织和他们的工作之间作出选择。在这种情况下,人们认为最好的办法是放弃公开组织,创立一个秘密组织,并名为劳动骑士团。但地下组织的形式让他们受到许多抨击,因而在1878年公开了组织与章程。发展到1886年,劳动骑士团达到鼎盛时代。据各种估计劳动骑士团这年的会员总数为五十万到八十万人(参看希尔奎特的《美国社会主义史》,PDF档)。恩格斯分析了劳动骑士团的声势,也看穿了这个组织在政治上的弱点。这时侨居美国的欧洲社会主义者本应该要,却没有尽全力投入骑士团的群众运动,赢得对工人阶级的领导权。看到这样发展的恩格斯,提出美国工人阶级的社会主义任务,即建立一个真正的工人政党,真正地做为一个阶级并拥有独立性,用行动对资本主义进发,即使这个工人政党在纲领上是有瑕疵的。

但是进入劳动骑士团工作,并不代表要社会主义者要降格为工联主义者或改良主义者,不是把自己的目标降低到只是为一般生活条件的改善而放弃了组织工人推翻政权。相反的,第一国际的经验告诉我们,在悍卫自己做为社会主义革命派的主张与矜持的同时,并不妨碍我们在工人运动中能够对工人阶级产生革命性的影响。如果只是尾随在不成熟的工人运动的反动纲领后面,或者是不去到反动工会中影响工人阶级的战斗意识,这种机会主义或极左主义的态度都是对革命的不够真诚与不够积极。

如果有人要用恩格斯生前所见的现实来为当前的政治行动背书,那他至少也要理解恩格斯的方法。直接拿美国当年的情况就想要得出广泛的、通用的结论,那就是证明自己只是在套公式。

回到1905年的俄国,社会主义者要注意的事情又不一样了。俄国有着从16世纪开始就历久不衰的沙皇专制,就算迫于群众压力而成立了杜马,只要沙皇感知到不满,也随时能将其解散。而在列宁看来,杜马这个1877年马克思在书信往来中就预测到的「立宪的把戏」,是否能在群众间达到革命鼓动的作用呢?要如何对待杜马呢?答案依旧不是套公式就能得出的,而是根据当时的革命与反革命浪潮决定的。

1905年,布尔什维克之所以选择抵制布里根杜马,一部份的原因当然是认识到沙皇对当时全俄的革命浪潮感到恐惧,而推动杜马这个幌子来阻止革命的日益高涨。另一方面,布里根杜马本身的性质就是反动的,它只允许地主与大资产阶级的参与,也只是咨询式的议会。但布尔什维克之所以选择抵制布里根杜马更主要的原因,是认识到当时的革命情势已经不是一个咨询式的议会能阻止的,群众的战意早就不是在议院上,而是在街头巷道,在他们自己创立的各地苏维埃里面,武装起义已经提上日程了。在这个情况下,布里根杜马的出现只不过是沙皇当局来疑惑群众的工具,欺骗群众应该乖乖地进入这个由王室控制的议会,从而放弃革命。因此在这个节骨眼上,布尔什维克呼吁群众抵制布里根杜马,是完全正确的。

其实在台湾的二二八革命期间,我们也看到了类似的情势。当时在台中,群众已经自行促成了市民大会,成立自己的武装部队,并推举谢雪红担任主席。畏惧这个情况的林献堂则成立了台中的处理委员会,旨在以一个伪装民主的机构跟被群众拥护的市民大会争夺政权,让权力重新回到统治阶级手中。然而当时谢雪红并没有揭露台中处委会的性质,而是选择臣服于它,最后严重弱化了台中的革命派和群众。这就让我们看到在革命高涨的节骨眼上,认识到所有这些统治阶级产生出来的「民主」机构背后的目的是如何的重要。

但在1907年「六三政变」后,就连布尔什维克都因为革命低潮的反动时期所影响,开始提出了脱离工人群众的极左主义。革命已经失败,而近两年的斗争下来,工人群众总不会是一直处在革命的白热化状态。疲惫的人们把注意力放在了当时的第三届杜马,特别是工人阶级最大的同盟者农民,他们认为杜马有助于他们对土地的所有权。这个时候无法判断革命的情势,不把参与杜马重新视为鼓动革命的一种战术,而只是一再重复过去的抵制杜马口号,看起来就像是一只名为学理主义的鹦鹉。

列宁在《论战斗唯物主义的意义》中说:

「先锋队只有当它不脱离自己领导的群众并真正引导全体群众前进时,才能完成其先锋队的任务。」

杜马的经验同样告诉我们,正确观察运动的变化,谨慎地做出政治上的决定,不让革命干部隔绝于群众之外,并运用合法与不合法的方式在工人群众之间来进行宣传鼓动,才能让革命党在低潮时期,还能尽可能地保留实力,等待下一次社会危机致使阶级斗争又进入高潮时,我们就能做好万全的准备领导工人阶级参与革命。

在这篇序言的末段,列宁对于马克思与恩格斯那种始终对工人与革命充满信心的乐观主义表示敬意,即使马恩两人的政治生涯中也犯了许多的错误。正如列宁与年迈的克鲁泡特金在1919年的会面中所说的:

「您不能戴着天鹅绒手套去革命。我们非常清楚我们犯了很多错误,也知道还会犯更多错误;我们会尽可能纠正错误;我们承认错误,也承认我们经常做出非常愚蠢的事情。」

我们对比那位在1905年一下说鼓励工农起义、一下又说「本就不应该拿起什么武器」的普列汉诺夫,对比古往今来称自己为「马列主义者」,实则躲在电脑、学术期刊后面「检讨」工人运动的史达林主义者们,就能看出马克思与恩格斯在冷静检视革命理论的同时,也始终坚持着他们对工人阶级的信心。就像列宁在这篇序言最后解释到的:

「但是两位伟大的革命思想家在努力提高(并且确实提高了)全世界无产阶级的水平,使他们摆脱日常的琐碎的任务时所犯的这种错误,同官气十足的自由派在宣扬、喊叫和诉说他们的谬论(说革命是无谓忙碌,革命斗争是徒劳,反革命的「立宪」幻想妙不可言)时所表现的平庸智慧比较起来,要千倍地高尚,千倍地伟大,千倍地有历史价值,千倍地正确……」

理论是做为革命者的最大武器。正如托洛茨基所说:「理论带来的前瞻让我们能处变不惊」,要不致使自己走向机会主义的道路,首先就是以将无产阶级利益做为首位的理论为原则,再以现实情况做为根据去分析。

《火花》是国际马克思主义趋势组织(IMT)的台湾网站。我们是一个为世界各地社会主义革命奋斗的革命马克思主义组织。如果您认同我们的理念并有兴趣加入我们,可以填写「加入我们」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私讯「火花-台湾革命社会主义」脸页,谢谢!