「東方依然紅」嗎?對否認中國是資本主義國家的人的回答

英國共產黨(CPB)的政治喉舌《晨星報》(The Morning Star)正在大肆鼓吹的兩本分析中國的新書:羅思義(John Ross)的《偉大的中國道路》(China’s Great Road)和卡洛斯·馬丁內斯(Carlos Martinez)的《東方依然紅》(The East is Still Red)。從書名就可以看出,這兩本書都把當代中國經濟和共產黨說成是真正馬克思主義的,在他們看來,所有共產主義者都有義務積極支援他們。兩本書都認為,中國正在開闢一條通往社會主義並最終實現共產主義的道路。(按:本文原文發表於2024年6月7日,譯者:Samir)

如果這是真的,那麼社會主義的未來可以說是前程似錦了。全世界共產主義者的任務將發生轉變:資本主義不僅深陷危機,而且世界第二大經濟體,正在崛起的大國正在領導推翻資本主義的鬥爭。

在這種情況下,我們隨時都有可能在與本國統治階級的鬥爭中得到寶貴的同志式建議和巨大的物質幫助,因為推翻這些統治階級時機不僅已經成熟,而且他們正忙於壓制中國。因此,強化並加快我們反對資本主義的階級鬥爭也符合「共產主義」中國的利益。然而,如此般寶貴的援助卻顯然無處可尋……

不管怎麼說,中國經濟是否是社會主義的,是否由真正的共產主義者領導,是所有共產主義者都必須瞭解的一個非常重要的問題。

這兩本書提出了基本相同的論點,即:中國經濟不僅以歷史上前所未有的速度增長,而且在幫助人民擺脫貧困方面做出了比歷史上任何其他經濟體都大的貢獻。對於這兩位作者來說,這表明中國經濟與西方經濟存在著質的不同。他們說,這種不同之處在於,中國國家在經濟中發揮主導作用,通過調動市場的力量對經濟進行整體規劃,以實現特定的發展目標。這與西方資本主義經濟形成鮮明對比,在西方資本主義經濟中,國家只是服務於市場,而市場本質上是無政府的、盲目的。

兩位作者,尤其是羅思義(John Ross)聲稱,1978年後中國的市場開放政策不僅與共產主義政策相容,而且事實上也正是馬克思的初衷,至少在社會主義革命成功後的初期是如此。

羅思義引用了馬克思在其著名的《哥達綱領批判》中的話,馬克思認為,在工人奪取政權後的初期,資產階級的分配準則仍將佔主導地位,即工人將獲得工資,就像在資本主義制度下一樣,而那些工作更努力或技能更高的工人將獲得更高的工資,以此來激勵工人增加生產,達到實現共產主義的基礎。

換句話說,衡量、激勵和獎勵優秀工作的市場機制只有在過渡期後才能取消。這將帶來一定程度的不平等,因為那些更努力工作或工作得更好的人將獲得更高的報酬。

在引用了馬克思的觀點後,羅思義得出結論說:「馬克思的這些論述立即表明(!)鄧小平是嚴格按照馬克思主義的觀點來制定改革開放的」(Ross, 2021, 第79頁)。馬克思的這一小段理論只表明,在社會主義革命之後,貨幣、工資和某種程度的不平等會在一段時間記憶體在,而這正是羅思義聲稱中國的經濟政策完全符合馬克思主義的全部依據。

如果馬克思真的認為大部分經濟的私有化(如在中國發生的那樣)代表著向共產主義的過渡,那麼就很難理解為什麼馬克思沒有得出幾乎所有的現代經濟體都是社會主義的,並且正走在成功建設共產主義的道路上,根本不需要革命這樣的結論了。事實上,很難說這兩本書所描繪的中國與其他成功的資本主義經濟體有什麼不同。

特別是羅思義的書中嚴重缺乏定性的、辯證的經濟分析。他將中國與《哥達綱領批判》聯絡在一起,只提供了一個「證據」,歸結起來就是:中國經濟增長非常快。他指出,中國「實現了人類歷史上迄今最大比例人口生活的改善」。(羅思義,第vii頁)。在這本230頁的書中,他以不同的方式用數字來表達同一件事:中國在過去40多年的經濟增長是前所未有的。

但這種方法極其膚淺。中國經濟增長的速度本身並不能說明經濟的性質,即產生這些巨大數字的社會關係和生產方式。

顯而易見的是,中國的經濟增長實現了「人類歷史上迄今最大比例人口生活的改善」的的主要原因是中國是世界上人口最多的國家。

按理說,如果一個人口最多的國家經歷了許多其他較小國家經歷過的那種增長,那麼它就會比所有其他國家提高更多人口的生活水平。真正的問題是:中國的經濟增長是否因為其經濟有質的不同?它的生產方式是否不一樣?

具有諷刺意味的是,羅思義本人提供的事實有力地表明,中國的經濟增長與許多其他資本主義國家的經濟增長並無本質區別。他指出,中國的增長不僅在絕對值上更快,而且在相對值上也更快,也就是說,中國的增長率高於任何其他國家。「1978年至2017年間,中國經濟年均增長9.5%[原文如此]」(Ross,第56頁),然後他將這一數字與其他國家進行了比較,結果顯示中國的增長速度超過了所有其他國家,其中台灣為8.8%,韓國為8.3%,日本為6.7%。

讀者會發現,雖然中國的增長率高於其他國家,但幾乎沒有本質區別。如果中國的增長率高於台灣就能證明中國是社會主義國家,那麼台灣是否比韓國「更社會主義」,韓國是否比日本「更社會主義」?為什麼中國的逐步改善就能證明質的不同,而其他國家就不能呢?

事實上,許多東亞經濟體都有相似之處。它們在資本主義發展中都姍姍來遲,可以全盤引進最新技術和基礎設施。它們的工資都很低,這吸引了來自先進資本主義國家的外資,因為那裡的工資更高,利潤率更低。在私人資本的發展過程中,國家提供了大量援助的並非只有中國:在日本、台灣和韓國,國家也進行了大量干預,以幫助資產階級。沒有人會說這使它們成為了「社會主義」經濟體。中國的另一個優勢是發展較晚,而且擁有豐富的人力和自然資源。

羅思義本人在解釋這份排行榜的真正原因時,指出了其中的第一個因素:

「經濟發展時期的每一個領先經濟體,其固定投資佔GDP的比例都比前一個經濟體高」,這「會導致增長率逐年提高……因此,中國的高額的固定投資只是幾個世紀以來固定投資佔GDP比例不斷上升模式的必然結果——每一次都與更快的增長速度相關聯。」(第110-111頁)

就是這樣:中國的經濟增長並不是與資本主義經濟運行方式根本不同的計畫經濟的產物,而僅僅是後發(加上其他因素)的結果。與日本和韓國一樣,中國能夠大規模地採用最新技術,從而跳過了許多代人的漸進式改進,因此實現了比之前進行漸進式改進的國家更高的增長率。

羅思義在書中對中國的經濟增長進行了大量分析,但這些分析都沒有說明中國是一個計畫經濟國家。他花了大量的文字向讀者表明,中國的經濟增長符合馬克思主義理論,因為中國的資本有機構成相較於可變資本增加了,即工人階級所操控的技術增加了。

但這正是馬克思所描述的資本主義經濟,因此這只能說明中國經歷了與資本主義經濟增長相同的規律。然後,他用中國「符合馬克思的思想」(in line with Marx)這樣的措辭,讓人覺得似乎中國成為了馬克思主義國家。鑑於馬克思的經濟理論精準地解釋了資本主義的發展,我們也可以說美國「符合馬克思的思想」。這只能證明中國已經發展起來,而沒有人否認這一事實。

羅思義再次幾乎承認這一切與共產主義無關,他驚人地說:「用西方的‘凱恩斯主義’經濟學解釋中國的經濟政策也是可能的」(第4頁),「現在我們已經得出了‘中國式’的經濟結構——儘管是通過凱恩斯主義而不是馬克思主義框架……中國的經濟調控不是通過行政手段,而是通過總體宏觀的經濟控制,包括中央投資水平——正如凱恩斯所主張的那樣。」(第139頁,作者的強調)

他說中國的經濟政策符合凱恩斯的觀點是完全正確的,但絕對不是符合馬克思的觀點。羅思義試圖為那些不關心理論精準性、只關心體面性的庸俗學術讀者淡化和篡改馬克思。他精挑細選了馬克思和凱恩斯的部分論述,並粗暴地試圖將他們相提並論,好像馬克思只是一個通過國家干預市場來發展和管理經濟的布道者。馬克思和列寧會對這種混淆旗幟的做法,對這種隨意無視科學精準性、草率地混淆馬克思和資產階級經濟學家凱恩斯的做法感到驚怒。

他不滿足於把馬克思變成凱恩斯主義者,還不遺餘力地模糊馬克思與斯密之間的區別,告訴我們「與其說‘馬克思還是亞當·斯密’,不如說‘馬克思以及亞當·斯密’更為正確」(第92頁)。眾所周知,馬克思學習研究了斯密(還有且尤其是李嘉圖),但他在提出階級剝削和剩餘價值的概念——自然也包括資本主義危機的必然性——時,也否定了斯密的思想。這些超越斯密的發展對於理解中國的資本主義經濟是非常重要的啟示,但羅思義對此卻無話可說,因為他的分析中沒有對中國經濟階級性的馬克思主義理解。

新經濟政策

兩位作者都認為中國1978年後的經濟政策與年輕的蘇維埃國家在列寧和托洛茨基領導下從1921年起實行的新經濟政策(NEP)一脈相承。新經濟政策允許農民在市場上自由出售餘糧,並允許商人從中獲利。羅思義和馬丁內斯說這是馬克思主義的正確政策,與上文所引用的馬克思的評論是一致的。但他們所掩蓋的事實是,列寧認為新經濟政策是迫不得已的戰術性撤退。這是革命遭受挫折和失敗所帶來的退卻。通過向小資產階級各階層(尤其是農民)作出市場讓步,他們希望為年輕而孤立的工人國家贏得時間和喘息空間。

因此,這充滿了危險。它持續的時間越長,對工人國家和計畫經濟構成的危險就越大。在題為《新經濟政策第二年的共產主義任務》的演講中,列寧引用了俄國資本家僑民烏斯特里亞洛夫的話:「我贊成支援俄國的蘇維埃政權,我之所以贊成,是因為它踏上了走向通常的資產階級政權的道路(即新經濟政策)。」

他還對這些言論提出了如下警告、

「無可諱言,烏斯特里亞洛夫所說的這種事情是可能的。歷史上有過各種各樣的變化;依靠信念、忠誠和其他優秀的精神品質,這在政治上是完全不嚴肅的。具有優秀精神品質的是少數人,而決定歷史結局的卻是廣大群眾,如果這些少數人不中群眾的意,群眾有時就會對他們不太客氣。……路標轉換派反映了成千成萬的各色各樣資產者或者參加我們新經濟政策工作的蘇維埃職員的情緒。這是一個主要的真正的危險……我們同資本主義社會的鬥爭卻殘酷、危險百倍,因為我們不能隨時看清楚,反對我們的敵人在什麼地方,誰是我們的朋友。」(作者的強調)

態度上的對比確實非常鮮明。對馬丁內斯和羅思義來說,中國官僚機構保證把中國人民的最大利益放在心上就足夠了。而對列寧來說,依靠「優秀的精神品質,這在政治上是完全不嚴肅的」。

列寧認為工人國家如何才能抵禦新經濟政策帶來的資本主義復辟的現實危險?馬丁內斯引用了列寧在1921年關於新經濟政策的論述,試圖讓我們放心:「應當怕的不是小資產階級和小資本的滋長。應當怕的是極嚴重的糧荒」(第21頁)。但正如我們所看到的,這是不真實的。列寧對這些危險憂心忡忡,強調新經濟政策意味著布林值什維克「並不總是能夠分清敵我」,也就是說,由於新經濟政策,資本主義復辟可能會通過對布林值什維克黨的滲透和腐蝕來實現。

1922年,列寧非常明確地指出了俄國國內的資本主義傾向如何腐蝕工人國家,以至於使其失去控制:

「國家掌握在我們手中,但是這一年在新經濟政策方面,它是否按照我們的意志行動了呢?沒有……它沒有按照我們的意志行動。它是怎樣行動的呢?就像一輛不聽使喚的汽車,似乎有人坐在裡面駕駛,可是汽車不是開往要它去的地方,而是開往別人要它去的地方,這個別人不知是非法活動分子,不法之徒,投機倒把分子,天知道哪裡來的人,還是私人經濟資本家,或者兩者都是。總之,汽車不完全按照,甚至常常完全不按照掌握方向盤的那個人所設想的那樣行駛。

「莫斯科如果拿莫斯科4700名負責的共產黨員和一堆官僚主義的龐然大物來說,是誰領導誰呢?說共產黨員在領導這堆龐然大物,我很懷疑這種說法……4700名共產黨員(差不多整整一師人,而且全是最優秀的分子)是否受別人的文化的支配呢?」(《俄共(布)第十一次代表大會文獻》,1922年)

這才是列寧的真實立場。無論怎樣強調都不為過的是,這些擔憂是在真正的工人民主的情況下產生的,而工人民主是抵禦資本主義腐敗危險的唯一良藥。正如列寧在同一演講中所說,「我國是一個無產階級國家,它依靠無產階級,給無產階級種種政治上的優先權」(作者的強調)。

這就是說,列寧清楚地看到了「參加我們新經濟政策工作的蘇維埃職員」所帶來的危險,他說這是「真正的和主要的危險」。這是因為,這些官僚從根本上說是只關心自己的特權和聲望的野心家;他們不是由本階級選出並對本階級負責的獻身無產階級革命者。這樣的官僚機構天生就容易腐敗。如果他們在計畫經濟中負責管理對市場的優惠政策,那麼他們就不可避免地要利用自己的地位來分一杯羹,從而在擴大這些市場措施方面獲得利益。

這就是為什麼列寧強調國家的無產階級性質,強調「政治上的優先權」不是給予官僚,而是給予工人階級。只有積極的、有階級覺悟的工人階級的民主控制,才能抵制「小資本」和「小資產階級」在新經濟政策強制撤退下的腐蝕性影響。

不僅如此,列寧還堅持認為,這個無產階級國家只有牢牢壟斷對外貿易,才能保持對局勢的控制,防止新經濟政策下土生土長的資產階級與帝國主義掛鉤。但在鄧小平的領導下,從1980年開始,這種國家壟斷被放鬆,首先是在經濟增長的中心——經濟特區,然後在2001年中國被接納為世界貿易組織成員後,越來越多地在全中國範圍內放鬆。

馬丁內斯承認,「現代中國比新經濟政策走得更遠,因為私有財產不僅限於‘小資產階級和小資本’;還有一些極其富有的個人和公司控制著巨額資本」(第21頁)。我們可以補充說,這種情況絕非暫時的退卻,而是幾十年來的常態。而且,至關重要的是,所有這一切都由享有高度特權的官僚機構管理,工人階級沒有任何民主監督。

如果說列寧在新經濟政策實施一年後就在擔心他身邊的官僚,那麼他又會如何看待在中國管理了數十年的「巨額資本」的龐大官僚機構呢?他會相信這些人是朋友而不是敵人,相信中國正穩穩地走在通往共產主義的道路上嗎?

國有企業

這兩本書的論點完全依賴於這樣一種觀念,即中國經濟的40%左右仍然掌握在國家手中,可以引導經濟走向社會主義。在他們看來,龐大的私營部門是發展經濟的必要之惡,但由於國有企業的存在,這一罪惡將被安全地引導到為社會主義奠定基礎上來。

國有部門要駕馭龐大的私有部門,駕馭這頭盲目追求利潤、貪得無厭、不顧社會後果的野獸,絕非易事。要做到這一點,所面臨的問題當然不容輕視。這將引出巨大的理論問題,而對這些問題的回答應該佔兩本書的很大篇幅。

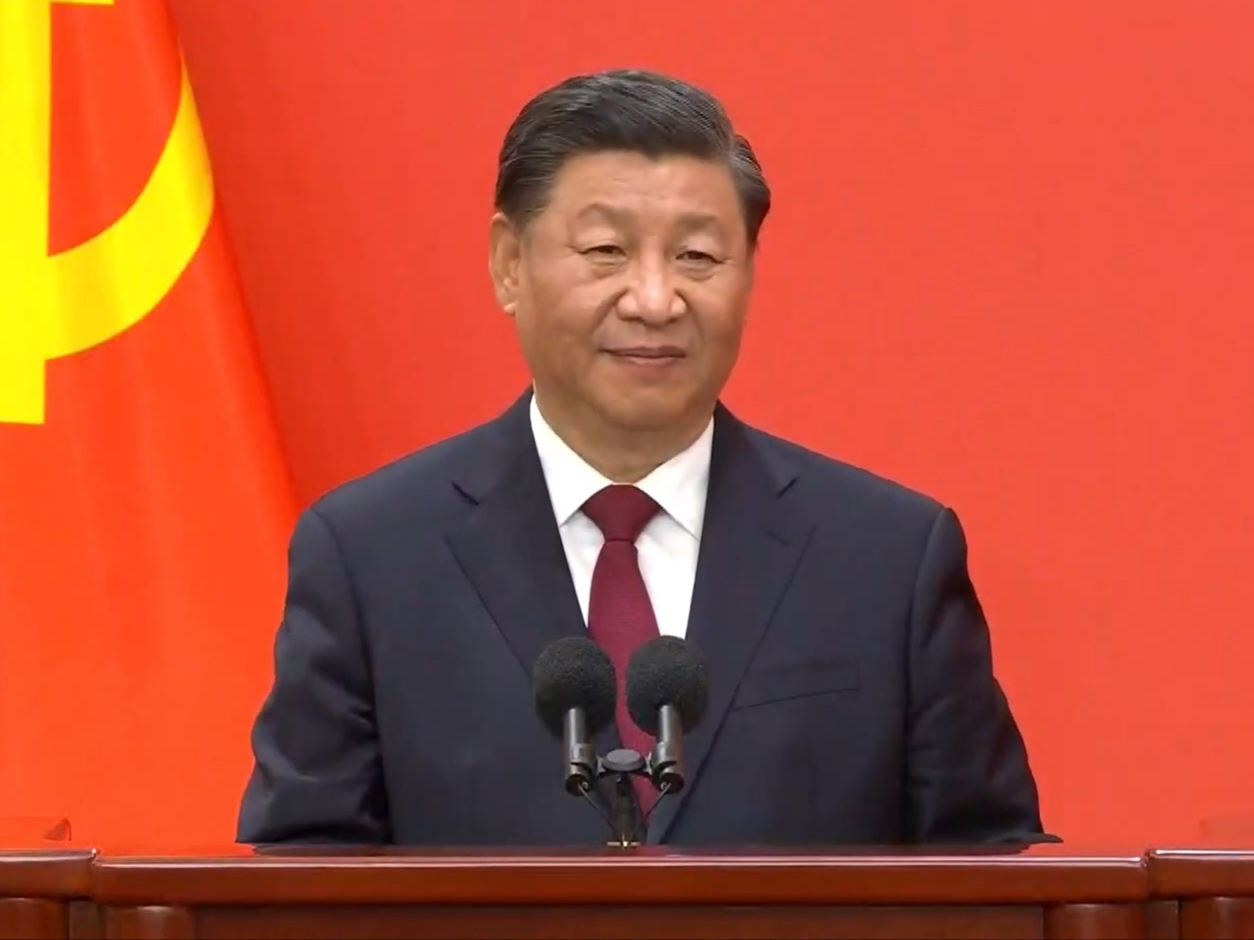

但事實並非如此。馬丁內斯只是引用了習近平的話,他向我們保證中國「社會主義市場經濟」的「支柱」是「國有部門」,「絕不能改變」(馬丁內斯,第xi頁)。但是,正如列寧所說,「依靠信念、忠誠和其他優秀的精神品質,這在政治上是完全不嚴肅的」。

馬丁內斯告訴我們,中國政府「對經濟的‘制高點’實行嚴格控制」,比如銀行,主要的銀行都是國有的,因此「主要對政府負責,而不是對私人股東負責」(第xii頁,著重號由作者標明)。換句話說,國有銀行也有私人股東。這一切「意味著資本無法控制整個經濟處理程序,經濟的發展方向是造福全體人民」。

但「使全體人民受益」意味著什麼?誰來決定什麼對「人民」有利?究竟什麼才算「人民」(所有中國人,不分階級,一律平等?),國家又是如何以這種方式‘指引’私營部門的?馬丁內斯闡述道:

「社會主義社會的基本特徵不在於公有制和私有制的相對比例,而在於政治權力在工人階級及其盟友中的鞏固。社會主義國家顯然可以納入市場機制,只要這些機制在國家的指導下運行,並為勞動人民帶來一些好處;只要不允許資本在政治上佔主導地位。正如鄧小平所堅持的:‘它(市場)為社會主義服務,就是社會主義的;為資本主義服務就是資本主義的。’」

但是,我們仍然不知道什麼是「為社會主義服務」,為勞動人民帶來「某種利益」,什麼不是。馬丁內斯肯定會承認,市場具有「為資本主義服務」而不是為社會主義服務的內在傾向?這種傾向難道沒有任何危險嗎?難道就沒有腐敗的危險,沒有國家說是「為人民服務」而實際上只是中飽私囊的危險嗎?

馬丁內斯繼續說道:

「中國政府在當今時代的首要任務與中國人民的要求非常一致[他怎麼知道人民的要求是什麼?],尤其是:維護中國的統一和領土完整;提高生活水平;打擊腐敗;保護環境;消除貧困;維護和平與穩定;保護人民的健康和福祉;以及重新樹立中國的國威」(第xvi頁)

將「維護國家統一和領土完整」和「樹立中國國威」納入其中,聽起來很像是統治階級的優先事項,而不是「人民」的優先事項。當然,一個政府可以聲稱自己有聽起來令人愉快的「首要任務」,但他們是否真的消除了貧困、腐敗和環境惡化則完全是另一個問題。任何一個成功的資本主義國家的統治階級難道不會樂此不疲地列出一套非常相似的「首要任務」嗎?難道日本、韓國和台灣的資本家不會聲稱自己「提高了生活水平」、「消除了貧困」、「打擊了腐敗」等等等等嗎?

難道我們只能相信習近平的話,相信他代表了「工人階級政治力量的鞏固」,以工人階級的利益為重,能夠不受中國大量資本和不平等現象的腐蝕?

這就是馬丁內斯和羅思義對長期使用市場機制的問題和危險的分析總和——這一切都沒問題,因為國有部門仍然(相當)龐大,而且國家與「人民」有著相同的優先權。

現在,如果國有企業佔據主導地位,並引導經濟走向社會主義和共產主義,那麼隨著時間的推移,國有企業自然會不斷壯大,這樣一來,經濟就會逐漸變得更加計畫、更加和諧、社會更加平等。這就是我們發現的情況嗎?

有趣的是,馬丁內斯自己也讚許地引用了馬丁·雅克(Martin Jacques)的話,他吹噓說:「中國政府一直在努力使眾多的國有企業儘可能地提高效率和競爭力。因此,排名前150位的國有企業非但沒有成為跛腳鴨,反而獲得了巨額利潤,2007年的利潤總額達到了1500億美元」(第xiii頁,作者的強調)。

這些巨額利潤意義重大。但馬丁內斯堅持認為,國家引導這些公司投資於利潤較低但對社會更有益的領域,如通往偏遠省份的鐵路,這才證明它們在為社會主義奠定基礎。然而,他還想吹噓這些公司「利潤豐厚」,而中國經濟成功的源泉恰恰在於利用了這種利潤。

雖然在習近平的領導下,國有部門確實得到了一定程度的加強,但與此同時,這些企業也面臨著更大的盈利壓力,從而按照市場邏輯進行運作:

「在過去三年中,中國政府為國有企業引入了包括股本回報率或淨利潤增長在內的財務指標。但今年,政府又邁出了重要的一步,告訴國企管理層將開始根據股市表現對其進行評估」,香港中文大學法學教授黃輝說:「與前幾輪改革相比,這次改革將產生更大的影響,因為它將金融市場指標與國企高級管理人員的(績效評估)直接聯絡起來。」(《金融時報》,2024年4月17日)

因此,儘管大型國有企業在經濟中佔據重要地位,但對中共官僚機構而言,它們的重要意義並不在於從某種經濟計畫的角度來看所取得的成果,而在於它們在市場中的表現。換句話說,是市場對國家發號施令,而不是相反。

誠然,在革命之後,並非所有東西都會被國有化。對整個經濟進行規劃在技術上暫時是不可行的,因此,在某種程度上,私營部門將被允許營運並獲取利潤,這樣這些利潤就可以被徵稅並反饋到計畫經濟部門。這樣,計畫經濟部門就會發展到公共計畫能夠完全滿足社會需求的地步,利潤動機也就消失了。但這並不意味著國有經濟部門也應按照利潤動機運行!

在20世紀80年代和90年代,國有企業獲得了一定的盈利自主權,其實際後果是什麼呢?不僅是私營部門,國有部門也出現了債務激增、投機、腐敗和令人髮指的不平等現象。雖然中國國家對經濟的影響力遠遠超過大多數西方國家,但事實上,中國已經失去了對經濟和國有企業的控制。

例如,2011年,中國共產黨的喉舌《中國日報》報導稱

「中國在2009年對國有企業高管的280萬元人民幣(約合44萬美元)薪酬進行的限制政策似乎被忽視了……國有企業中薪酬最高的首席執行官是韓俊良,他今年在華銳風電集團有限公司的薪酬為858萬元……‘首席執行官的薪酬不僅取決於他們的業績,也取決於市場……自2005年起,政府允許國有企業高管持有和出售其公司一小部分股份。’」

國家失去對經濟的控制這一事實也反映在中國再次受制於資本主義危機法則這一事實上。羅思義和馬丁內斯稱讚中國避免了2008年的危機,認為這證明了中國的計畫經濟而非資本主義經濟。但他們對中國當時如何避免經濟衰退的解釋卻語焉不詳。

2009年,在危機最嚴重的時候,中國總理溫家寶發表了如下講話:「這場危機對中國經濟也造成較大衝擊,我們正面臨嚴峻挑戰。主要是:外部需求明顯收縮,部分行業產能過剩,企業生產經營困難,城鎮失業人員增多,經濟增長下行的壓力明顯加大……我們把擴大國內有效需求特別是消費需求作為促進經濟增長的基本立足點。及時調整宏觀經濟政策取向,果斷實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。」(我們的強調)

換句話說,中國發現自己患上了資本主義市場無政府狀態所導致的危機的經典症狀——生產過剩,儘管中國官僚機構使用了與西方資產階級經濟學家相同的委婉說法,即「產能過剩」。在社會主義生產計畫中,生產過剩是聞所未聞的。有用的產品將按照計畫生產和分配,以滿足需要。

但在資本主義制度下,生產是為了規模未知的市場和利潤。當每個資本家都試圖為自己攫取儘可能多的市場份額時,生產過剩的危機就會週期性地席捲整個體系——不是因為不需要這些商品,而是因為市場無法消化它們。結果就是危機、破產、失業以及資本主義的所有其他罪行。

面對典型的資本主義危機,凱恩斯主義方法可以通過刺激需求來暫時緩解危機。中國利用國家對銀行系統的控制,發行了前所未有的大量債務,為基礎設施和其他項目提供資金,希望以此來避免危機。但這種凱恩斯主義方法有其侷限性。

在短期內,這種方法或多或少起了一些作用,資本主義經濟中的刺激措施往往就是如此。但是,刺激措施的規模——歷史上最大的刺激措施之一——是如此之大,以至於對中國經濟產生了難以言喻的影響,其全部效果仍有待完全顯現。由於中國不是一個計畫經濟國家,即使是國有銀行和其他企業也在尋求盈利和保留利潤,因此刺激政策產生了各種意想不到的後果。

首先,它造成了國家、企業,尤其是地方政府債務的膨脹。這為未來更嚴重的危機埋下了隱患,我們接下來會對此進行解釋。值得注意的是,你們還看到了「影子銀行」(即非法或半合法、不受監管的銀行業務)的爆炸式增長。溫家寶可能希望經濟刺激政策帶來的貸款激增能被用於馬丁內斯所稱中國國有企業從事的那種對社會有益但利潤較低的項目。但正是因為這些項目利潤較低,所以情況並非如此。據《金融時報》2011年報導

「今年上半年,國有銀行最賺錢的業務不是貸款給企業,而是為信託和地下錢莊提供資金。不過,銀行希望利潤最大化也是可以理解的,尤其是在存款不斷流失的時候。例如,在9月份上半月時,‘四大’國有銀行因為儲蓄者紛紛逃往高收益的影子銀行,導致存款淨損失達4200億元人民幣——是同期貸款額的四倍多。」(作者的強調)

換句話說,市場壓力迫使這些國有銀行不得不出手,而刺激政策所期望的社會效益並未實現。銀行(國有銀行和私人銀行)以資本主義的方式行事。就像在其他國家一樣,刺激政策導致了短視投機活動的爆發。《金融時報》2011年的另一篇文章指出

「[影子銀行]允許公司——據估計有90%的影子貸款機構是國有的——獲得比將現金存入[官方銀行]更健康的回報……[國有]中石油……」。[國有]中石油有一個資產管理部門、一家信託銀行、一家商業銀行以及一個內部財務部門。[國有]寶鋼集團持有最大信託公司之一財富信託98%的股份,而[國有]湖南華菱鋼鐵集團持有華宸信託49%的股份。」(我們的強調)

很明顯,國家並沒有「主宰」經濟,儘管與西方競爭對手的經濟相比,它確實發揮著更大的影響力。但這裡的問題是,即使銀行「主要對政府而不是私人股東負責」,銀行和政府在市場需要面前也是無能為力的。市場並非「為社會主義服務」。

事實上,中國國有部門的規模並沒有什麼特別之處,尤其是當我們考慮到它自己盈利並參與市場競爭這一事即時。20世紀以來,大多數成功發展資本主義的國家都是在國家的大力干預、指導和保護下發展起來的。這是因為這些國家的資產階級過於弱小,無法與英國、法國和美國等國家的老牌資本家競爭,也無法對本國的封建或前資本主義統治階級進行革命。

在日本,「政府在經濟中發揮著重要的指導作用,發展並維持與商界的關係,在其看好的領域並向其看好的公司提供援助……政府不願將經濟發展交由市場力量決定。現在依然如此」。(Kenneth Henshall,《日本小史:從石器時代到超級強權的崛起》(1999年)。

在義大利,墨索里尼建立了工業重建研究所,這意味著國家直接發展自己的工業企業。彼得羅·格里馮內(Pietro Grifone)在1940年寫道:「整體而言,銀行業和大型工業,尤其是軍火工業,鑑於它關係到如此重要的公共利益,其被置於國家的直接控制之下。1936年,「80%的進口和60%的出口由國家壟斷組織控制」【埃米利奧·塞雷尼(Emilio Sereni)】。就在20世紀90年代初,義大利國家還控制著70%的銀行系統和大部分經濟部門。

正如我們在其他地方指出的那樣,台灣經濟規劃與發展委員會報告稱,「1993年,私營部門在研發支出方面首次超過了公共部門」。

「迄今為止,國營部門佔國內生產總值的三分之一,佔總就業人數的四分之一,根據一些統計數字,超過了‘共產主義’中國……1952年,台灣國營企業的工業生產佔總量的57%。」

在韓國,朴正熙獨裁統治時期,國家將銀行國有化,控制了全國96.4%的金融資產!隨後,國家制定了一系列由經濟規劃委員會管理的「五年計畫」,在這些計畫中,國家指示銀行向發展造船、鋼鐵和化工等重工業的工業集團(財閥)提供貸款。

韓國從一個以出口廉價勞動力生產的低技術產品為基礎的農村經濟,發展成為一個相當大的工業基地,大量人口從農村遷移到城市,並成為高科技產品的出口國。這一過程與中國經歷的過程極為相似。它被描述為「引導資本主義」(guided capitalism),但沒有人想到稱之為「社會主義」。

在日本、台灣和韓國,對共產主義的恐懼導致國家強迫資本家大量投資,有時甚至違背他們的個人利益。也正因如此,這三個國家從美國的援助和優惠貿易條件中獲益匪淺。儘管如此,問題仍然在於,在資本主義發展比西歐晚得多,資本家階級比西歐弱得多的地方,為了保護和培育這一處理程序,國家必須進行大量干預。

當然,中國的情況與這些例子有很大不同,最明顯的是,1949年領導革命的政黨仍然執政,中國的統治階級正在與美帝國主義進行權力鬥爭。這些因素使得中國在短期內實現經濟全面「自由化」的可能性大大降低,更不用說政治自由化了。

但它們確實表明,乍看之下可能是一種特殊現象,實際上卻非常正常。如果我們拋開那些標籤、言辭和宣傳,就會發現中國經濟的飛速發展、數百萬人的脫貧以及對國家干預的依賴,只不過是一個成功發展了資本主義但卻姍姍來遲的國家的典型特徵。

只要聽聽中國共產黨領導層的講話,就會明白這一點。羅思義和馬丁內斯喜歡展示鄧小平和習近平的某些語錄,這些語錄宣揚了他們對中國的馬克思主義願景。然而,如果你認真研究這些語錄,就會發現它們總是與中國的長遠發展、更遙遠的目標相關。這些語錄總是以其抽象性為特點。說白了,就是陳詞濫調。

還有很多其他語錄,羅思義和馬丁內斯選擇不予強調。例如,在北京召開的2020年全國人民代表大會上,習近平說:「我們更深刻認識到,決不能走自由市場經濟道路,同時也決不能回到計畫經濟的老路上去」。據新華社報導,他指出,「中國致力於使市場在資源組態中起決定性作用」。

《經濟學人》報導稱,2021年9月6日,「副總理劉鶴試圖安撫私營企業家,稱他們的努力對國家經濟至關重要」。中央宣傳部急於消除中國資本家的擔憂,即政府沒有把他們的利益放在心上,於是召開了一次新聞發佈會。這次發佈會的全部目的就是要表明,中國共產黨無意「殺富濟貧」。

中國是一個資產階級波拿巴主義政權,即一種資本主義生產方式,在這種生產方式中,由於歷史原因,國家能夠發揮比英美等國更加獨立和強大的作用。儘管如此,這個政權建立在資本主義經濟基礎之上,維護資本主義財產關係,因此不得不接受資本主義規律。

中國向何處去?

我們討論的兩位作者是中國樂觀主義者。他們堅信,在國家干預的專業指導下,中國經濟將繼續蓬勃發展,直至進入社會主義。對他們來說,中國的經濟增長是沒有矛盾的。它只會繼續幫助人們擺脫貧困,而不會出現真正的中斷。羅思義一次又一次地告訴我們,「GDP的增長會帶來巨大的社會和個人後果——也就是說,人均GDP的增長對社會而言不是‘中性’的,而是非常積極的」(羅思義,第28頁)。

這裡面沒有一丁點辯證法。它的論點很簡單:「中國已經增長了,所以它將繼續增長。增長意味著工人有更多的錢,因此增長是社會主義的」。是的,生活水平提高了,但西歐、北美和其他東亞經濟體的生活水平也提高了。但這些國家的工人階級仍然受到剝削,就像他們在中國一樣。馬克思主義是從社會關係而非絕對財富的角度來理解社會的。

中國的增長建立在階級矛盾的基礎上,因此不可能持久。據《經濟學人》報導,2021年,中國有698名億萬富翁,幾乎與美國(724名)一樣多。據《印度斯坦時報》報導,中國最富有的二十位「立法者」身價高達5340億美元。

中國的不平等現象增長迅速,從世界上最平等的國家之一變成了最不平等的國家之一,基尼係數(衡量經濟不平等的指標)略高於美國和英國。中國的大城市是世界上最難以負擔的地方。

種其因者,須食其果。中國的繁榮已經結束。突然之間,國家似乎對經濟不再有太多的控制權,並在一項政策與另一項政策之間搖擺不定,希望以此來提振經濟信心。這場席捲經濟的危機的導火索是國家在處理過多債務和房地產投機方面的拙劣嘗試。

羅思義和馬丁內斯認為,國家能夠通過對銀行和其他企業的控制,引導投資流向對社會有益的項目,而不是貪婪的投機行為。這方面的主要例子是基礎設施和建築業的巨大繁榮。但是,由於包括國有企業和銀行在內的經濟是按利潤運行的,這些項目都是投機性的。它們都是通過債務融資的。而債務必須連本帶利償還。

利息是對債務投資所產生的利潤的索償。但是,在資本主義經濟中,不可能永遠盈利。總有一天,人們會意識到,大量借貸是不可靠的,債務無法償還,因為投資普遍沒有產生利潤。這正是房地產和基礎設施繁榮所發生的情況,現在這些繁榮已經變成了崩潰。

2024年3月13日,《金融時報》報導稱:

「北京已下令十幾個負債纍纍的地區(其中許多是欠發達地區,遠離沿海地區)限制基礎設施支出,因為北京試圖平息長達十年之久的投資狂潮,許多人認為這種投資狂潮是不可持續的……貴州省已經擱置了許多基礎設施計畫,預計該省今年的重大項目支出將下降60%……」。‘各級政府最好習慣於勒緊褲腰帶,並開始認識到這不是一時之需,而是一個長期解決方案,’財政部長藍佛安在一次新聞發佈會上說……‘我們所有中國人都需要勒緊褲腰帶,而不僅僅是地方政府,’貴州省全國人大代表張抒揚說。‘勤儉節約是我們中華民族的光榮傳統’……粵開證券估計,貴州省的基礎設施建設狂潮使其債務總額(包括表外負債)達到了國內生產總值的137%。」

換句話說,中國正處於一場典型的資本主義危機的開端,這場危機由過度投機和負債引發,但最終是由資本主義生產的無政府狀態和矛盾造成的。而應對危機的方法與2008年後西方國家的做法大致相同:緊縮政策。國家對經濟的最高控制和對社會需求的規劃都不見蹤影。

如果中國共產黨是一個真正的共產黨,而「社會主義市場經濟」確實是它為社會主義奠定基礎的一種手段,那麼現在明顯席捲中國的資本主義危機肯定會標誌著這一處理程序的頂點?中國現在是世界第二大經濟體。中國擁有世界上最大的,受過良好教育的工人階級。大部分人口現在居住在城市。中國擁有世界一流的基礎設施。中國擁有龐大而高度發達的工業能力。在許多領域,它的技術處於世界領先地位。

長達數十年的市場改革「實驗」導致了嚴重的壟斷。中國的許多行業不再是由數以百萬計的小規模、資本微薄的民營企業組成,而是「成熟」行業,即大型民營壟斷企業,如華為、字節跳動、阿里巴巴、比亞迪和寧德時代,它們佔據著世界市場,僱用著成千上萬的工人。

現在,這些公司所處的市場已陷入危機。當然,很難想像還有比這更適合大規模徵用資本以建設社會主義的情況嗎?相反,國家開始採取緊縮措施。

在中國,罷工已經司空見慣,儘管中國「共產黨」竭力予以制止。隨著危機在中國的發展,工人階級將採取更多行動。這將越來越具有普遍性和政治性。過去幾十年來,中國共產黨一直將其聲譽和合法性建立在不斷提高生活水平的能力之上。羅思義和馬丁內斯的論點也基於這一事實。因此,長達數十年的經濟繁榮的結束對北京政權來說意味著一場政治危機。泡沫的破滅也意味著斯大林主義者對中國資本主義的歡呼聲的破滅。

《火花》是革命共產國際(RCI)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命社會主義」臉頁,謝謝!

雖然但是…為什麼要給中特社的擁簇扣上“斯大林主義者”的帽子…中國分明是算不上畸形的工人國家的,斯大林主義者同樣不會擁護中共

当今中国理论界把社会主义和资本主义的区别定义于生产资料所有制,显然是错误的,而应该是分配制度。现在的中国不再是红色的,因为政府的屁股坐在了国家资本主义和外国资本主义一边。工农联盟已经不存在了,民主集中制不存在了,红色中国已经快死了。