從解放到刑罪化:1934年後斯大林對同性戀的迫害

1934年3月,斯大林在全蘇聯範圍內,再次將同性戀刑罪化。此後任何牽涉到同性性行為的人,都將被判處三至五年徒刑。然而,在俄國革命的初期,同性戀已被合法化,雖然1934年後共產黨的官方文獻中,對此鮮有提及。今天的斯大林主義者,那些崇拜其政權的人,需要對此作出解釋。(譯者:阿椎)

1922年,同性性行為在革命的蘇維埃俄國是合法的,這使俄國在這一議題上,成為全世界最進步的國家之一。當時在英國和美國,同性戀者仍遭受羈押,但是在俄國,男同志可以公開地和伴侶生活在一起。 1967年英國有條件地合法了同性性行為,完全的合法要等到2000年! 1962年前美國所有州都認定同性性行為是一項罪名,將被懲以監禁等處罰,在愛達荷州甚至判過一次無期徒刑。

1962年,伊利諾伊州成為首個將同性合意性愛除罪的州,但到了2003年同性性行為才最終在全美範圍內除罪。西班牙在佛朗哥極右政權垮台後,於1979年完成了同性戀去罪化,加拿大和西德是1969年,澳大利亞和芬蘭是1971年,挪威是1972年,愛爾蘭是1993年。

筆者正在撰寫一系列文章,介紹俄國十月革命後如何將同性戀除罪化,隨後同性性行為如何被看待的歷史,而當俄國革命走向官僚化,又是如何將同志們贏得的自由慢慢吞噬,最終於1934年再次走向刑罪化,然而本文暫不討論這些細節。

1930年代,蘇聯將同性戀刑罪化後,斯大林領導下的共產國際和斯大林體制的國家中,瀰漫著恐同的氛圍,同性戀在東歐、中國和古巴相繼刑罪化,這種狀況一直到平權運動再次興起,尤其是1968年時。

然而情況也並不必然是如此。德國共產黨在1933年希特勒上台前,一直積極於同志平權解放,看到希特勒的30年代反同法令也被斯大林所接受,是德國共產黨員們無法想像的。

回顧20年代,沙俄時期的舊價值受到了普遍的質疑。家庭法從男性主導的家庭關係,修改為兩性平等,包含男女平等、簡化離婚、墮胎合法等等,正是在這樣的背景下,同性戀也被合法化了。

在蘇維埃社會早期有兩種趨勢,一種是革命性的,致力於社會結構的激進變革,但在此之下也湧動著一股保守主義的暗流,舊社會的殘餘勢力與官僚階層的小資產階級屬性開始顯現出來。

人們嘗試建立公共的廚房、住宅、洗衣房,提供免費的托育所和其他措施,來使婦女的生活便利化。但是與此同時,經濟發展的局限性讓這一切沒有資源長期維持下去。

將革命孤立於一個落後國家,便不可能實現真正的共產主義,保守勢力最終會佔據主導,而傳統價值會回歸。我們不要忘記了,國家的官僚隊伍,依然被小資產階級所掌握。一旦革命被完全地孤立,發動世界革命以援助蘇維埃工人的希望,也就此破滅,並在百萬蘇聯人民的意識中逐漸淡去。

這樣的環境中,你會觀察到,在不同觀點之間,連互相辯論的能力也消失了。早期的媒體尚有真正的辯論,完全對立的思想可以表達出來,藝術與文學領域也是如此。但同時,在蘇維埃早期也有這一種階層,他們是平庸且無足輕重的人,是沒有獨立思考能力的馬屁精和應聲蟲。這類人只想做完美的黨內活動家,永遠秉持「正確路線」。然而,這條路線並不是如列寧和托洛茨基領導布爾什維克黨時那樣,通過公開辯論所達到,而是靠死記硬背和自上而下地傳達。

這種氛圍下,滲入官僚隊伍的保守思想,變成唯一可接受的觀點。它不是一夜之間發生的,而是經過幾年形成的過程。隨著時間流逝,越來越多的保守主義得到釋放。

同志族群當然受到了巨大影響,在1934年真正的刑罪化來臨之前,斯大林政權已經讓很多同志們的生活不好過了。

庫茲明的命運

這一過程可從一位重要人物的命運中看出來。米哈伊爾.庫茲明(Mikhail Kuzmin),俄國著名詩人、作家,公開的同性戀,在革命前就寫了大量作品。他最著名的小說是發表於1906年的《羽翼》,它寫了一個青年男子,如何發覺自己對同性的愛慕傾向。革命爆發後,庫茲明熱情地歡迎了革命,並和勃洛克(Alexander Blok)、馬雅可夫斯基(Vladimir Mayakovsky)等作家一道,成為了彼得格勒藝術家聯合會主席團的成員。

但從1928年開始,他的自由度減少了。那年他最後一次在藝術史學院作公開的朗誦,儘管這場活動獲得了許可,卻不允許張貼廣告,也僅限受邀請的人參加。縱然有這些鎮壓活動的企圖,當天晚上的觀眾席卻座無虛席,許多人站在走道上,或坐在台階上,這其中便有許多同性戀者。

1929年,庫茲明發表了一部重要的作品《鱒魚破冰》(The Trout Breaks the Ice),一部關於同性愛戀的詩集。這是他最後一次公開發表,之後他的作品再也沒在蘇聯出版過,但這並不是庫茲明受迫害的結束。

1931年,他的公寓遭到了安全警察的搜查,而在警察突襲之前,他的愛人Yuri Yurkun,已經受到來自國家政治保衛局(GPU,格別烏)的壓力,以警告庫茲明。 1933年庫茲明將自己的日記賣給國家文學博物館,館內領導層之一的布魯耶維奇(V. D. Bonch-Bruevich)遭到質詢,問他為什麼要購入這樣「不正常的垃圾」,緊接著就開始了博物館內部的人事清洗。這些都發生在1934年對同性戀的重新入罪到來之前。

庫茲明於1936年「幸運地」自然死亡,他的愛人卻沒有這麼走運。 1938年,Yuri Yurkun被逮捕,在七個月的審訊之後被判以反革命罪。

1934年同性戀重新入罪

正是這種背景中,對同性戀的嚴打開始了。如我們在庫茲明的案例中看到的,這早就發生於正式的同性戀入罪之前。但從1933年開始,嚴打的勢頭增強。是年夏天,130位男同志在莫斯科和列寧格勒的警察突襲中被捕,這類抓捕一直持續到1934年。因為當時沒有針對同性戀的法律禁令,他們被指控以其他罪名,通常是「反革命」。一位親歷者說,同性戀聚會常被冠以「反革命」、「托派分子」,甚至「希特勒信徒」的名號。

1933年9月,蘇聯人民委員會國家政治保衛總局(OGPU),也就是秘密警察的總長雅戈達(G. G. Iagoda),提出重新將同性戀入刑。他在給斯大林的信中堅稱,基於國家安全的考量,有必要立法打擊同性戀。他視同性戀為反革命間諜網絡的一部分,斯大林對此反應非常敏感,將這封信轉交給了政治局委員卡岡諾維奇(Lazar Kaganovich),並批註道,「歹徒必須嚴懲,並配以指導性法令。」

檔案顯示,在這一批註下方還有兩項表示認可的批註,「正確!」落款為卡岡諾維奇,「誠然。很有必要。」落款為莫洛托夫[1]。卡岡諾維奇和莫洛托夫(Vyacheslav Molotov),在當時還只是平庸之輩,毫無疑慮地執行著斯大林的命令。假如當時二人有些許疑慮,他日必遭政敵狙擊。然而,不像其他老布爾什維克,他們活得很長壽!

雅戈達隨即於1933年12月13日開始起草法案,幾天後的12月16日,蘇共中央政治局通過了草案。第二天,蘇聯中央執行委員會[2]一字不差地採納了這份草案,並將在所有成員國中實施。1934年3月7日這份草案正式成為蘇聯法律,接著於4月1成為蘇俄聯邦社會主義共和國的法律。在後來的程序中,一些條文有所修改,但至此以後,被抓到與同性發生性行為的男性,將被逮捕並判以3到5年監禁。接下來的幾年裡,數以千計的同性戀者被關進斯大林的監獄和勞改營。

英國共產主義者哈利.懷特(Harry Whyte)的案例

在蘇聯1934年的刑罪化之前,歐洲的共產黨積極倡導著同志解放,特別是在德國,出現了強有力的同志權益運動,後來被希特勒血腥鎮壓,許多同志被關進集中營。諷刺的是,斯大林引用德國和納粹的例子,將同性戀貶低為一種資產階級的腐敗,可與此同時,在這一議題上,希特勒正與斯大林做著一模一樣的事情!

歐洲的共產黨對蘇聯的這一轉向感到憂心,斯大林很難克服這種疑慮。其中一個例子來自一位在《莫斯科日報》工作的英國共產黨員哈利.懷特。聽聞新法律出台後,他寫信質疑斯大林及其行為的正當性(信的原文見《同性戀可以是共產主義者嗎》)。懷特和他的俄籍同性伴侶住在莫斯科,這封信中,他指出新法律抹殺了革命帶來的一切成功。作為一個忠誠的共產黨員,哈利.懷特曾以為只有確實加入反革命行動中的同性戀者會被起訴,但很快他發現,新法律針對的是所有同性戀者。

斯大林收下了懷特的信並加上自己的批註:「白痴。腐化分子。」明顯是在說來信者。雖然他將信收入檔案中,但同志共產主義者們的抗議活動讓斯大林警惕起來,他需要一場宣傳運動來肅清公共意見。斯大林找到了一位比他自己更好的筆桿子——馬克西姆.高爾基(Maksim Gorky)。此時1934年5月,高爾基剛寫了一篇文章《無產階級人文主義》(Proletarian Humanism),發表在《真理報》和《消息報》上。這是一篇近乎狂熱的恐同文章,文中高爾基認為同性戀一種西方資產階級的疾病,甚至使用了「道德淪喪的法西斯影響」這樣的字眼,並高舉起口號「消滅同性戀——法西斯才會消失」 。

基里連科(Nikolai Krylenko)的明示「所有同性戀都是罪犯」

儘管如此,像雅戈達所設想的那樣嚴格地推行新法律還是遇到了困難。無論是在醫學上還是司法上,15年來同性戀的合法存在深深影響了他們。醫生、精神病專家和法官們已經習慣了同性戀的合法。甚至有些人拒絕相信這樣一部法律會通過。因此在這一層面上,他們本能地傾向於同情同性戀者。

基里連科,時任司法委員會的人民檢察長,在1936年時感到了「解釋新法真正本質的必要性」,在蘇聯中央執行委員會上他提出,同性戀是階級敵人和罪犯。在提到革命後對同性戀的去罪化時,他解釋道,當時立法機關受到西方思潮的影響,將同性戀認定為疾病而不是罪行。

值得引用一段他的演講,讓我們一窺官僚階層的恐同到了多麼喪心病狂的地步:

「在我們這種由工人決定正常性關係的環境中,工人們依照健康的原則建立起他們的社會,我們不需要這種小紳士。否則誰將在國家事務中主導我們?工人嗎?不!是那些去階級化的烏合之眾。(大廳裡響起歡快的呼聲,笑聲)去階級化的烏合之眾,既是社會渣滓,也是剝削階級的殘餘勢力。(掌聲)他們不知道該轉向哪條路,(笑聲)所以他們轉向……戀童癖。」(引自《革命蘇俄的同志情慾》,作者丹.希利,Dan Healy)

通過這場演講,基里連科非常清楚地表明了,所有同性戀都是罪犯。在大清洗和審判作秀的年代裡,對同性戀者的鎮壓是嚴酷的,也被用來打擊政敵。當根除所有潛在異見者的任務確立後,這條法律以入獄、勞改營、酷刑、招供和處決的方式,持續作用著,雖然它看上去沒有那麼激烈了。

但是,斯大林會發現,同性戀者是除不盡的。隨後對同性戀者的一系列審判揭示了這一時期,一種同性戀亞文化的持續存在,男同性戀們有固定的聚會場所,光顧頻繁。儘管持偏見的官僚隊伍一直在利用法律打擊同性戀,在另一項判決中,我們可以看到,同性間的性行為仍然是出於純粹的情感、愛與關懷。法官們無法理解這一自然人性,而將其解釋為某一方偏「女性化」,另一方偏「男性化」的病態人格。

「去斯大林化」和同志族群的困境

對同性戀者的鎮壓一直持續到斯大林去世後,上千同性戀者被關進斯大林的監獄和古拉格。當斯大林去世時,他們同兩百萬人民一起關押在勞改營中。斯大林死後,蘇聯當局希望減少古拉格中的人數,對大部分在押者進行赦免,這其中不包括同性戀人群,因為他們仍被視為罪犯。

事實上,儘管蘇聯當局修正了一些斯大林恐怖中最惡劣的一面,對同性關係的鎮壓反而增強了。矛盾的是,男女區隔的監獄和勞改營中,同性戀愛不減反增。看來,蘇聯當局不願意釋放這些古拉格囚犯的一個原因是,害怕他們將「腐敗的」同性戀影響傳播給社會大眾!

女同性戀的命運並沒有多好,只有更糟。許多女同志被當做政治犯來對待,被宣稱患有精神疾病,並被送往精神病院接受「治療」,即強制服藥。

同性戀最終除罪化在1993年4月,1996年的新刑法草案確認了這一點。當時的背景是新政權希望打破舊有斯大林體制,官僚集團開始擁抱資本主義,摒棄計劃經濟。雖然同性關係在形式上合法了,現實生活中的同志們卻在當代俄羅斯步履維艱。大眾始終相信著,同性戀是俄羅斯社會中的外來生物,男女同性戀距離布爾什維克們在十月革命後達成的自由度,還有很長一段路要走。斯大林的遺產依然是造成現今俄羅斯LGBT族群駭人聽聞處境的一個因素。

在蘇維埃法律刑罪化同志的59年裡,究竟有多少同性戀者遭受了審判和監禁的屈辱?計算這一數量十分困難,有人聲稱,最多有25萬男同志被判決有罪,但更晚近的統計顯示,真實數據大概在6千人左右。 1960到1970年代,被判有同性性行為的男性數量反而增長了,在1977到78年達到頂峰,這兩年裡各有超過1300名男同志遭到判刑。

其他斯大林主義的國家

早在1933-34年,如我們所見,其他國家的共產黨一度站在同志解放的立場上。蘇聯之外第二大的共產黨——德國共產黨,就曾是如此。在蘇聯重新將同性戀入罪後,這一情況急轉直下。

無需驚訝,因為共產國際及各國支部,已不像前四屆世界大會時那樣有生機,且具革命性的了。閱讀前四次大會的演講、決議和聲明,我們看到的是真正的辯論,來自不同國家代表間的異議觀點互相交鋒,列寧與托洛茨基的方式是辯論與說服持不同意見的各國委員們。

隨著蘇聯內部官僚主義的興起這一切都改變了,斯大林的處事方式是背著人民群眾,由幾個權力中心私下協商,他的特色是誹謗和謠言,比起政治辯論,他更擅長組織獵巫,斯大林的崛起同樣也是小官僚集團和保守觀點的崛起。

在第三國際不斷擴張的恐同情結下,以及隨後東歐國家紛紛效仿蘇聯的官僚化模式,一種敵視同志的環境漸漸成型,同性戀被大多共產黨官方視為資產階級社會的腐化行為。這對LGBT反抗壓迫的鬥爭有相當負面的影響,並消解了馬克思主義與社會主義幾十年來的LGBT運動成果。

波蘭是唯一例外,1932年的波蘭舊刑法已將基於同意的同性性行為除罪化,並延續到二戰後的斯大林體制中。但是在東歐陣營的其它國家中,同性戀被視作犯罪行為。很多年後一些國家才開始解禁這一條,捷克斯洛伐克和匈牙利於1962年將同性性行為除罪,保加利亞和東德於1968年,除了羅馬尼亞直到1996年才作出這一舉動,在斯大林體制解體數年後。羅馬尼亞的反同法律尤為嚴苛,最高達10年監禁。

在南斯拉夫共和國,這裡不是蘇聯的衛星國,每一個加盟邦有立法自治權。克羅埃西亞、蒙特內哥羅和斯洛文尼亞在1977年實行同性戀除罪化,而其它邦直到南斯拉夫解體後才實現。阿爾巴尼亞,這個極端獨裁政體,1977年將同性戀部分除罪,完全除罪直到1995年才實現,是在霍查去世、斯大林體制崩潰的幾年後。

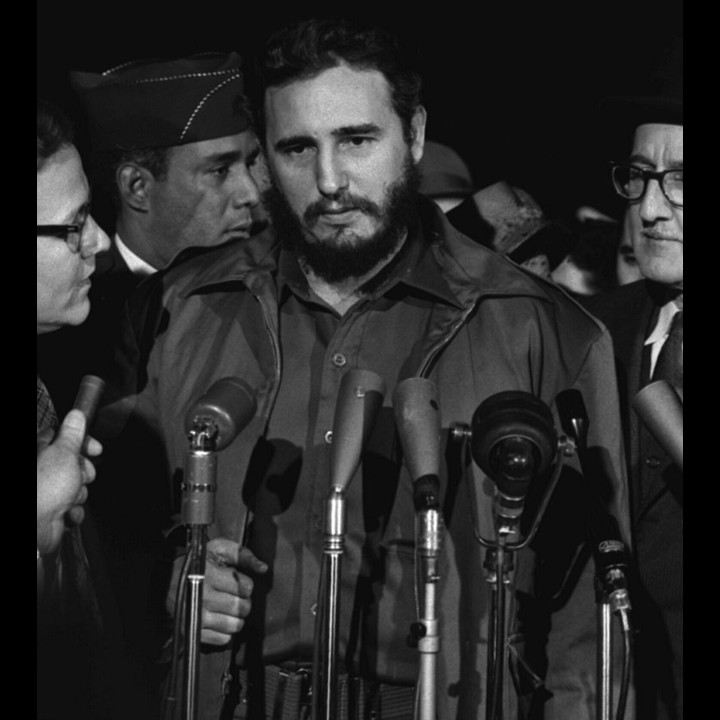

古巴在卡斯楚上台後,同樣也在蘇聯的影響下將同性性行為入罪。古巴革命後的短暫時期,許多同性傾向的傑出藝術家和知識分子們,對新政權抱有同情,期許它能實現社會公正,解放同志族群。但幾年後這些都改變了,官方大力打擊同性性行為,許多同性戀者遭到監禁。至1970年代中期開始有些許寬容,1979年同性性行為成為合法。

毛主義政權下的中國格外有趣,因為中國歷史上在早期文明時代,已形成接納同性戀的傳統,沒人可以說同性戀在中國社會毫無立足之地。直到晚近時期這一情況才被改變。 1949年革命之後,中國也盛行著與蘇聯一樣的恐同氛圍。毛主義中國接受了蘇聯的斯大林模式,將同性戀逮捕投入監牢。在1960年代文革期間,同性戀者被公開羞辱,判以長期刑獄。這一情況持續於毛統治的整個時期,1997年同性性行為才去罪化,在毛澤東去世20多年後。直到2001年同性戀一直被視為精神疾病,官方對待同性性行為的態度仍然是「不正常」。

越南十分特殊,沒有記錄顯示同性性行為被入罪,這不代表官方對同志態度友好。同性戀常被塑造為社會惡魔,曾有人提倡將同性性行為入罪,但沒有付出實踐。

今天的斯大林主義者和毛主義者必須給出回答

如我們所見,大部分斯大林體制國家在二戰後將同性戀入罪,或在新刑法中繼承了反同的舊條令,其中大部分又在1960至1980年代逐漸去罪化,與西方呈現同樣的過程。人們可以斷言,他們與英國或美國並沒差,但這樣的評價誤解了一個關鍵點。

在1922年,列寧和托洛茨基領導時期,蘇聯尚且還是個健康的工人國家,官僚化的墮落尚處在萌芽時期,在布爾什維克的力量下同志得到了除罪,將蘇聯置於國際先鋒之位,遠遠超過大多數西方經濟發達國家。整整15年同志族群免於法律干涉,男女同性戀者未曾遭受逮捕與刑監。

今天還有很多斯大林的信徒們,公開的強硬斯大林派奉其政權為圭臬。毛派視毛澤東為偶像,宣稱斯大林是同路人,僅僅譴責斯大林死後的蘇聯。他們引用「持久戰」等理論,奉行毛澤東的長征模式,試圖運用到如今的現代城市化條件中。這種策略帶來了相當大的困擾,過去它在拉丁美洲這樣的高度城市化地區被付諸實踐,導致了城市游擊隊等戰爭形態,完全與有組織的工人階級隔絕開來,並在群眾階級鬥爭中扮演著負面的角色。

同樣的毛派話術,展望未來政體時,提出要「討論自由,行動一致」,他們甚至宣稱這來自毛澤東[3]!無論是斯大林還是毛的治下,宣稱他們有討論的自由,是完全脫離歷史事實的。他們還提出一個「作為先鋒隊的黨」,其選出的代表是可以被人民撤換的,我不由得再問一次,這一基本的民主權利何時在斯大林的俄國和毛時代中國實現過?這一切不過是龐大官僚政權的自我辯解罷了。它拒絕承認歷史事實,卻沒有妨礙某些斯大林派,尤其是晚近的毛派們,去沾身份政治的光,提倡些「交叉性」(Intersectionality)之類的理論。在做這一切的同時,他們對於自身的過去非常不誠實,在斯大林和毛澤東的時代,如果你是同性戀,更不要說跨性別了,你將遭受恐怖對待、被羞辱甚至牢獄之災。

其他的前斯大林派人士已經放棄假裝成馬克思主義者或共產主義者,邁向了資產階級自由化,擁抱那些分化受壓迫群體的思想,而不是團結這些族群。諷刺的是,以前這些人可能為斯大林極權辯護,現在他們裹著資產階級自由主義的臭皮囊,對過去的傳統寧願緘默。

那些認同自己是斯派或毛派的,但是又參與LGBT運動的人,必須解釋他們為什麼認可這種思想,這種思想產生於特權官僚階層,破壞了大量工農在1917年贏得的權利。他們必須解釋,為什麼他們奉為「真.共產主義」的官僚主義,會扭轉1922年已將同性戀除罪的法律,這在「建設共產主義」中到底算什麼?

他們無法給出解釋,因為他們沒有意識到,官僚主義篡奪政治權力,破壞了布爾什維克所為之奮鬥的一切。他們無法接受,這導致了諸多舊沙皇階級社會偏見復辟的事實,其中很多基本的權利喪失了,例如婦女墮胎權,同志群體被再次降格為罪犯。

另一邊,我們馬克思主義者會盡力糾正歷史記錄。其中很重要的工作,就是揭示十月革命在同志解放中達成的成就,以及斯大林的墮落是如何削減這一切的。

《火花》是國際馬克思主義趨勢組織(IMT)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命社會主義」臉頁,謝謝!

註釋

作者註:以下是筆者主要參考的著作與文章,也是在本文中撰寫的很多事實的來源。這些文獻都很有趣,但他們的共同弱點是缺乏對官僚化過程的理解。官僚化使布爾什維克政權,從源於工人力量轉變為摧毀工人力量。 「布爾什維克」這個詞,在這些文獻中通常用來指代整個時期,而不區分1920年代早期的黨和政府,和後期斯大林極權下的官僚政權。

著作:

Homosexual Desire in Revolutionary Russia, by Dan Healey, University of Chicago Press, 2001

Sexual Revolution in Bolshevik Russia, by Gregory Carleton, University of Pittsburgh Press, 2005

Gay Men and the Sexual History of the Political Left,edited by Gert Hekma, Harry Oosterhuis and James Steakley, Harrington Park Press, 1995

Articles:

Can a homosexual be a communist? Harry Whyte’s letter to Stalin, 1934

Was Homosexuality Illegal in Communist Europe? By Lukasz Szulc, 24 October 2017

China: Information on treatment of homosexuals, published by United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, 1 March 2001

A History Of Homosexuality In China by Hayden Blain, Updated: 2 November 2016

Mikhail Kuzmin’s short novel,Wings, is also available in English, published by Hesperus Press Limited in 2007

[1] 譯者註:時任蘇聯人民委員會主席,參與領導斯大林的大清洗行動。

[2] 譯者註:1922年到1936年間蘇聯的國家最高權力機關。

[3] 譯者註實際上是列寧在1906年5月《關於俄國社會民主工黨統一代表大會的報告》中關於民主集中製的論述,見《列寧全集》第二版第13卷,人民出版社,1987年。

“那些认同自己是斯派或毛派的,但是又参与LGBT运动的人,必须解释他们为什么认可这种思想,这种思想产生于特权官僚阶层,破坏了大量工农在1917年赢得的权利。他们必须解释,为什么他们奉为「真.共产主义」的官僚主义,会扭转1922年已将同性恋除罪的法律,这在「建设共产主义」中到底算什么?”

别问,问就是“上面的本意是好的,都是下面执行歪了”,这是斯毛派的万能答案,大跃进也是这么回答的,要么就是一口咬定“没饿死人”,要么就是“只饿死了几百万,没得欧美说的几千万那么夸张”,实在不得行了,那就是“上面的本意是好的,都怪赫鲁少奇和稻上飞!”