馬赫諾無政府主義者、喀琅施塔得事件和俄國農民在革命後俄國的地位

根據近來對新發現的蘇聯文件所做的研究,現在有更多關於俄國革命後早期歷史的文獻被公諸於世。而這些新文獻對於圍繞在喀琅施塔得(Kronstadt)「叛亂」、農民起義、當時的俄國無政府主義者等種種迷思也作出澄清。現有的新材料證實了列寧和托洛茨基對這些事件的解釋。盡管有人企圖誣蔑布爾什維克,但如黑格爾所言:事實總是具體的。(按:本文原文發表於2005年7月19日)

1917年十月革命發生時,俄國是一個不發達的農業國家,農民占人口的86%。在同年二月革命期間,這批農民在俄國歷史上第一次積極參與政治,特別是在蘇維埃(即工人和農民所組成的議會)中擔任士兵代表。

當然,我們不能忽視17世紀和18世紀的各大農民起義,也不能忽視1905年的農民反叛行動。然而,直到1917年革命期間,俄國農民才最終成功地在政治上獲得了穩定的、獨立的代表席位。

然而﹐二月革命被資產階級透過右派社會主義者收割﹐並沒有解決農民所面對的問題。當時的臨時政府在這一領域最明顯的失敗是它完全不能解決對俄國農民最重要的土地問題。對政府的拖延和背叛農民開始自發地征用土地。只有布爾什維克領導的十月革命,才承認農民有權成為他們耕耘了幾百年的土地的主人。

列寧和他的同志們都明白,組織工人階級和維護工人階級的利益都是布爾什維克黨最優先的考慮。但布爾什維克絕不會對農民的需要視而不見。與孟什維克不同﹐布爾什維克完全明白農民抗爭在1905年革命期間所發揮的重要性﹐並認識到這種戰鬥能量在下一次革命中會是一股巨大的勢力。列寧和托洛茨基都志在聯合城市裡的工人和農村裡最革命的分子,即農村無產階級和最貧窮的農民。在十月革命後的最初幾天內,布爾什維克制定了《土地法令》,把地主擁有的廣大領土交給農民所有,作為聯合工農的一大步。(已從階級合作主義的社會革命黨分裂出來的)左翼社會革命黨代表農民群眾,並應布爾什維克黨的邀請入閣了第一屆蘇維埃政府。

1918年年中爆發的殘酷內戰,以及其對蘇維埃社會的打擊,使城鄉之間產生了矛盾。農民向著保守主義的方向發展。他們從革命中獲得了他們想要的一切,並準備捍衛他們的新財產於左派和右派勢力之外。俄國不發達的村莊﹐都以自給自足的經濟方式運作﹐沒有城市也能生存。農民之間的普遍情緒是:城市的唯一價值只不過是提供某些廉價的工業產品,除此之外,它只是一個麻煩的來源。官僚霸道、軍隊征兵、稅收和糧食征收等等對農民來說都是來自城市內的。這種極不平衡的觀點,類似於後來「第三世界」的農民運動,如柬埔寨的紅色高棉運動所把持的觀點。

不過,過去幾十年的農民運動都是通過毛澤東思想或格瓦拉主義言詞來表達自己的觀點,而俄國內戰時期的俄國農民則拾起了無政府主義的口號。但這個過程是漸進的。它始於農民對社會革命黨的支持,社會革命黨是俄國民粹主義者的政黨。此黨具有小資產階級性質,最初是通過鼓吹一種獨特的「俄國社會主義」,強調農民——而不是工人階級——在革命進程中的核心作用來吸引農民社群的。

1918年,社會革命黨在先前分裂成左翼和右翼的過程中損失了大量的群眾支持。社會革命黨作為農民領袖的角色,慢慢被無政府主義團體所取代。這些團體中的一些團體極端宗派化和反布爾什維克,臭名昭著的「納巴特」(Nabat)團體就是一個例子。他們在1919年組織了針對莫斯科布爾什維克黨中央的血腥恐怖攻擊。後來,他們的意識形態將通過馬赫諾運動來表達。

雖然俄國的農村不需要依賴城市﹐但俄 國的工業中心則需要農村的農產品來維持生存。自1915年開始的基礎設施崩潰﹐在1918年達到高潮。無數的危機,包括老闆關廠、工業破壞、內戰、交通的崩潰和城市內的大規模飢荒等﹐迫使布爾什維克實施「戰爭共產主義」政策。這項政策的一個重要特點是征用鄉村的糧食盈余以供應城市裡的工人。這種做法被稱為「餘糧收集制」(Prodrazverstka)。

農民並不歡迎這種做法。當蘇維埃政府的代表到農村收糧時,他們被視為偷竊農民財產的強盜。常常有這些代表(稱為“prodotriadi”)被殘忍地殺害的情況。此外﹐亦有很多餘糧收集制促使農民反抗布爾什維克的案例。

在內戰期間,小資產階級(農民)受到工人階級和反動勢力兩方面的壓力。因此﹐在某些地區﹐小資產階級農民試圖在布爾什維克和其反革命的敵人之間進行游說﹐以發揮獨立的作用。在西伯利亞和烏克蘭﹐這些行動的傾向尤其強烈——這兩個地區的經濟和工業發展較為緩慢﹐因此有一個強大而富有的農民階級。這些勢力一度與布爾什維克結盟,因為白軍主張恢復舊地主制度,這是廣大農民絕對不能接受的。

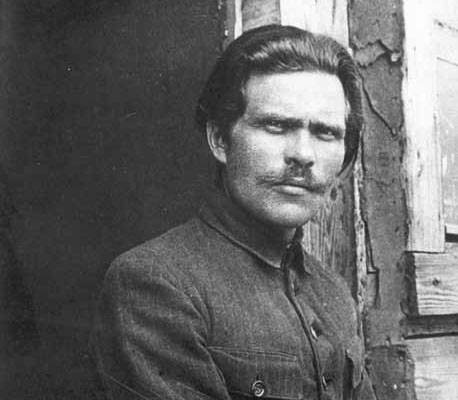

在所有試圖玩弄中間路線的農民運動中,最著名的是1918年至1921年在烏克蘭由馬赫諾(Nestor Ivanovich Makhno)領導的運動。這支軍事力量是一支典型的農民軍,承襲著中世紀時期的舊軍事結構——既具有這種形式的優點,又具有這種形式的缺點。馬赫諾的民兵始於1918年德國占領烏克蘭時組建的一支游擊隊。這些游擊隊在自己的行動範圍內表現出色,但無法在與正規軍的長期衝突中站穩腳跟。當這些游擊隊在自己的家鄉地區活動時,他們可以期望得到鄉親父老的幫助。但是,在遠離家鄉的地區內作戰時,他們卻需要以打劫為生,結果失去了大多數人的支持。

馬赫諾領導的是一起農民運動, 所以在任何一個城市內都沒有強大的支持基礎。住在馬赫諾控制下的烏克蘭地區的大多數工人,不是站在布爾什維克一邊,就是站在孟什維克一邊。以下例子說明馬赫諾對勞工階級的態度。當葉卡捷琳諾斯拉夫-西內爾尼科夫(Ekaterinoslav-Sinelnikovo)鐵道的鐵路工人和電報工人在白軍將領鄧尼金(Anton Denikin)的佔領下經歷了長期的飢餓,並仍在受苦受難時,他們要求馬赫諾付給他們工錢。他的回答是:『我們不像布爾什維克那樣養活你們,我們不需要鐵路,如果你們需要錢,就從那些需要你們的鐵路和電報的人那裡拿麵包吧。』在另一次事件中,他對布賴恩斯克(Briansk)的工人說:『由於工人們不願支持馬赫諾運動,並要求我支付裝甲車的修理費,我這就把這輛裝甲車拿走,不付任何費用。』」[1]

在農民和地主之間的衝突,以及農民和工人之間的衝突之間,馬赫諾被迫制定了遠非「自由意志主義 」的政策。烏克蘭農民在1919和1921年間的實際生活狀況是殘酷和壓抑的。馬赫諾領土內的城市並非由蘇維埃統治﹐反而是由馬赫諾的軍隊中挑選出來的市長統治。馬赫諾的運動是極度的中央集權,他所控制的革命委員會(RevCom)的領導們決定一切事務。馬赫諾甚至建立了一個警察保安組織(!),由以殘暴手段著名的前工人無政府主義者利奧·扎多夫(Lev Zadov,後名Zinkovsky)領導。順帶一提,在1920年代初,扎多夫回到了蘇聯,並加入了格別烏(斯大林治下的秘密警察機構)!蘇聯當局將他於1937年處死以回報他的服務。在烏克蘭,我們清楚地看到,無政府主義者正在犯下他們指責布爾什維克的同樣罪行。

1920年9月,伊萬諾夫·V.(南方陣線革命蘇維埃的代表)造訪了馬赫諾。他後來寫下了這樣一段對馬赫諾營地的描述:

「營內的政權是殘酷的,實施著鋼鐵般的堅硬紀律,(馬赫諾的)叛軍士兵只要有一點違紀就會被搧耳光,總指揮部沒有選舉,所有的指揮官直到連長都是由馬赫諾和無政府主義革命戰爭委員會任命的,(馬赫諾的)革命軍事蘇維埃(Revvoensovet)成了一個不可替代的、不可控制的、非選舉產生的機構。在革命軍事委員會下設有『特務科』,它秘密地、毫不留情地處理不服從命令的行為。」[2]

為了獲得物資和裝備,馬赫諾有時會與紅軍結盟。但是,他總是拒絕接受紅軍的紀律和命令。為了獲得糧食,馬赫諾的部隊不僅搶劫自己控制的村莊,還搶劫紅軍的車隊。這引起了許多衝突。最後,在1921年,這類行動部分促成了馬赫諾與蘇維埃政府的決裂。此時,布爾什維克的新經濟政策,以麵包稅代替了餘糧收集制,馬赫諾和他的無政府主義顧問們也失去了農民的支持。經過短暫的戰鬥,馬赫諾的民兵被擊潰。馬赫諾本人逃往羅馬尼亞,而他的大部分戰士則投降並獲得赦免。

1921年3月的喀琅施塔得「叛亂」也是蘇維埃政府與農民之間衝突的一種表現。這次叛亂是這一時期許多類似的反對蘇維埃當局的叛亂之一。但喀琅施塔得由於其重要的戰略位置和事件發生後圍繞它所創造的神話,特別受到矚目。

20世紀30年代末,一批前托洛茨基主義者(塞爾日(Victor Serge)、伊斯特曼(Max Eastman)、蘇維林(Suverin)等)批評托洛茨基在喀琅施塔得叛亂中作為紅軍領袖的行動。這些前托洛茨基主義者擁護喀琅施塔得事件為工人和水手對「布爾什維克獨裁」的反抗,並指控(托洛茨基)鎮壓叛亂是「向斯大林主義邁出的第一步」。反共的思想家和宣傳家們而後將挪用這類批評來伸張他們的觀點。

對這些指控,托洛茨基在1938年以一篇題為《關於喀琅施塔得的大呼小叫》(Hue and Cry Over Kronstadt)的出色文章作為回應,分析了這場叛變的小資產階級性質。我們沒有必要重復托洛茨基為自己關於喀琅施塔得兵變的行動辯護的論點,因為任何想了解真相的人都可以很容易地找到這篇文章。相反,為了本文的目的,從最近幾年發表的文獻中提出一些新的資料會更合適。這些來自蘇聯檔案館的新證據,為我們明確證明了托洛茨基的批評者的立場是建立在錯誤的假設和不正確的信息基礎上的。

關於喀琅施塔得的第一個神話是:發動叛亂的士兵正是當地參與十月革命的英雄。雖然在1917年,喀琅施塔得的許多水兵確實是無政府主義者,但他們還是忠心耿耿地為蘇維埃政權服務。在內戰期間,喀琅施塔得訓練營為維護蘇維埃政權的戰鬥提供了精銳而徹底支持革命的部隊。然而,隨著越來越多的革命水兵不得不被派往前線,青澀的義務兵開始湧入當地,取代了革命家們。到1920年,喀琅施塔得守軍已經被1萬多名新兵淹沒。這使得喀琅施塔得的士兵和水兵總數達到18,707人。其中大部分來自南俄和烏克蘭,這些地區受馬赫諾的影響很大。[3] 但在這些人之中,只有5,000人參加了後來的起義。

這些數字證明,到1921年,水兵之間的老革命明顯是少數。然而值得注意的是,革命水兵們仍然把持著大膽的立場。3月8日,他們之中某些人發表了一本題為《立即停止市內的反革命政變》的小冊子[4]。3月15日,喀琅施塔得革命委員會下令逮捕所有老水手,因為他們「抗命」[5]。然而,這項命令並沒有得到完全執行。3月24日,一群老水兵阻止了叛軍炸毀「彼得羅巴甫洛夫斯克 」(Petropavlovsk)號戰列艦,逮捕了鑿事軍官,並向逼近的蘇軍投降[6]。

關於喀琅施塔得的另一個傳說是,政變的領導人有革命動機。有的作者甚至寫道,兵變者死時還高喊喊著「共產主義萬歲!」的口號!但這是一派謊言。誠實的史料打破了這個神話。以薩維尼科夫(Boris Savinikov)為首的反革命組織成員埃爾文根(Elvengern)將軍,於1921年2月和3月寫的關於彼得堡-喀琅施塔得事件的報告中,揭示了他在領導叛亂中的作用。

這份報告是他在巴黎時寫的:「……從戰術的角度看,他們(喀琅施塔得革命委員會)宣稱自己是蘇維埃政權的狂熱支持者,並說他們只反對共產黨的專政,希望有了這樣的綱領,共產黨人就很難動員蘇維埃衛兵、蘇維埃部隊來粉碎他們。[7]」 立憲派的澤德勒(G. Zeidler)在其私人信件中也重複著同樣的解釋[8]。當時俄國最優秀的自由主義思想家和立憲民主黨(即立憲派)領袖米留科夫(Pavel Milyukov)),在巴黎一份報紙上用「沒有布爾什維克的蘇維埃政權將是暫時的」這句話來概括這些報告。

但喀琅施塔得叛亂的基層參與者呢?這些水兵真的有準備為「沒有布爾什維克的共產主義」而犧牲嗎?3月5日,水兵烏林(Dmitry Urin)在給人在烏克蘭赫爾松省父親的信中寫道:「我們解散了公社,我們沒有公社了,現在我們只有蘇維埃政權。我們在喀琅施塔得做了一個決議,把所有的猶太人都送到巴勒斯坦去,讓俄國不再有這些污穢。所有的水兵都高喊:『猶太人滾出去』…」[9]。如果有人對這封信的「真正的革命」內涵有任何懷疑的話,這句話足以消除這種懷疑。這明顯到不需要進一步評論。

從叛亂一開始,共產黨人就遭受了鎮壓。3月3日,喀琅施塔得有170名共產黨員被捕[10]。接著在3月15日,許多老革命水兵被逮捕[11]。但是,被鎮壓的不僅僅是共產黨員。一名17歲的男孩被送進監獄,因為他質問為什麼革委會成員比普通工人得到更好的食物和更大的份量[12]。

正如托洛茨基所說,所謂的「喀琅施塔得起義」並不是內戰期間的第一次小資產階級反布爾什維克運動。它與其他運動的口號類似,如「沒有布爾什維克的蘇維埃」。在烏拉爾地區的一些工廠以及哥薩克軍隊中也有這種運動。從這整個經驗中,我們可以看到,在階級戰爭——一邊是革命,一邊是反革命——的環境下,這些口號不可避免地、無一例外地情勢帶往野蠻反動的陣營。沒有革命黨,任何革命都不可能成功。80多年前的普通俄國工人和士兵比現在許多「左派」人士更明白這一點。

無政府主義、孟什維克、社會革命黨和其他這類政黨的許多基層成員與布爾什維克一起參加了蘇維埃——而不是被拒在門外。這些政黨的普通黨員和他們的領導人之間存在著巨大的差別。他們的領導人拒絕作出任何妥協﹐仍然完全反對布爾什維克。1920年初,烏克蘭一些猶太地區的政府是從「崩得」(Bund,舊社會民主黨的猶太派系)的成員中招募來的。許多無政府主義者參加了革命以及內戰,與布爾什維克並肩作戰,與蘇維埃政權合作,直到斯大林主義崛起為止。那些有遠見的革命者被今天的一些無政府主義者稱為叛徒。但在未來幾年裡,更多來自蘇聯檔案庫的資料和詳述俄國無產階級鬥爭的新文獻將持續證偽更多的舊誹謗。十月革命的真正遺產將在大眾面前得到澄清。

《火花》是國際馬克思主義趨勢組織(IMT)的台灣網站。我們是一個為世界各地社會主義革命奮鬥的革命馬克思主義組織。如果您認同我們的理念並有興趣加入我們,可以填寫「加入我們」的表格,致信marxist.tw@gmail.com,或私訊「火花-台灣革命社會主義」臉頁,謝謝!

註釋

[1] Jakovlev J. Machnovshina, “Anarchizm”,譯者自譯

[2] Jakovlev J. op. Cit.,譯者自譯

[3] Shetinov U. A., Krondshtadsky miatez i melkoburzuaznie partii. Kandidatskaia disertazia MGU, Moskva, 1974, p. 91-98. ,譯者自譯

[4] Krondshtadskaia tragedia 1921 goda. Dokumenti v dvuch knigach.,Moskva,ROSPEN,1999,p. 320-321,譯者自譯

[5] 同上,doc. 423, p. 445.

[6] 同上,doc. 480,p. 494-496.

[7] 同上,Vol.2,doc. 535, p. 61.

[8] 同上,第322-323頁。

[9] 同上,vol. 1, doc. 58, p. 119.

[10] 同上,vol. 1, p. 15.

[11] 同上,vol 2, doc. 423, p. 445

[12] 同上,vol 2, p. 632.